コンサルティング契約書に記載すべき項目は何?

コンサルティング契約書の作成から締結までの流れは?

作成する際に注意すべきことは?

この記事では、コンサルティング契約書を作成する方法をテンプレート付きで解説します。

コンサルタントにとって、契約書は非常に重要です。思うような成果が出なかった場合に、クライアントとトラブルになりやすいためです。「何を」「どこまでする義務があるのか」などを明確に契約書に記載し、トラブルを未然に防ぐ必要があります。

本記事で解説する内容

- コンサルティング契約書を作る理由

- コンサルティング契約書の雛形(テンプレート)

- コンサルティング契約書に記載すべき項目

- 法的効力を持つ契約書の作成・締結方法

- 改ざんリスクを防ぐための方法

- コンサルティング契約書を作成する際の注意点

これらを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

コンサルティング契約書は作成するだけでなく、しっかりと当事者同士で署名して締結する必要があります。紙の契約書で締結する場合、内容の改ざんや書類を紛失するリスクがあるため、電子契約書での契約締結がおすすめです。

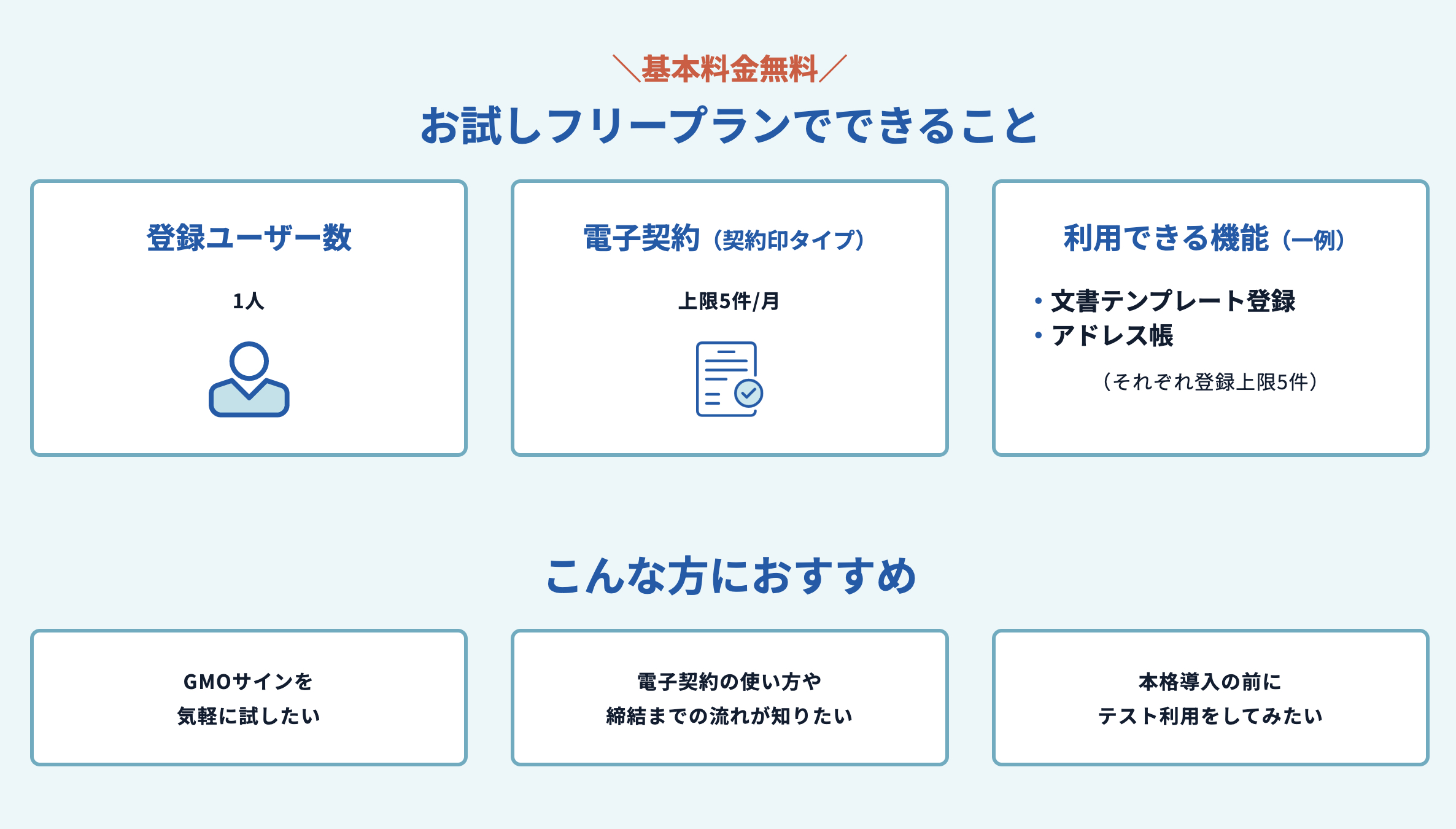

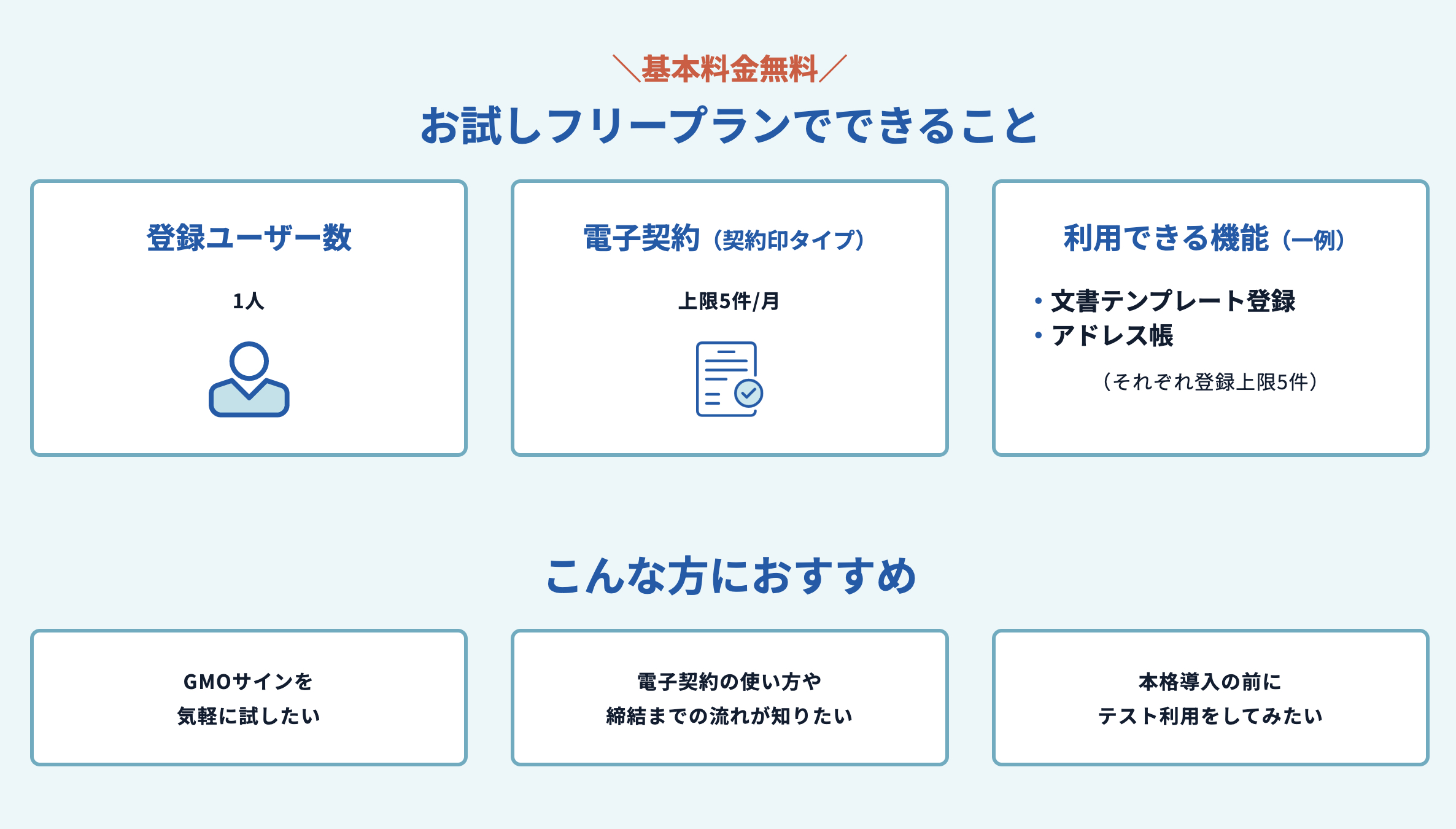

『電子印鑑GMOサイン』では、法的証拠力を担保した電子契約ができ、クラウド上で保管可能なので紛失リスクもありません。また、フリープランも用意されており、月に5通までなら無料で契約書の送信・締結が可能です。

電子印鑑GMOサイン

電子印鑑GMOサイン

操作もかんたんで相手方の負担も少なく済むため、コンサルティング契約書の締結をお考えの方はぜひ利用を検討してみてください。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

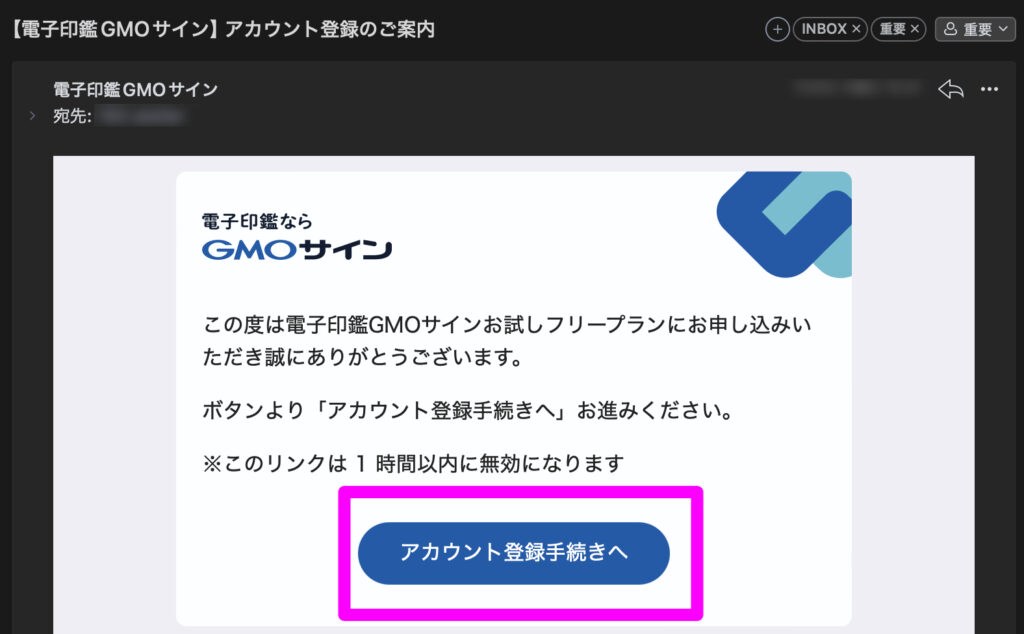

STEP

届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック

STEP

情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

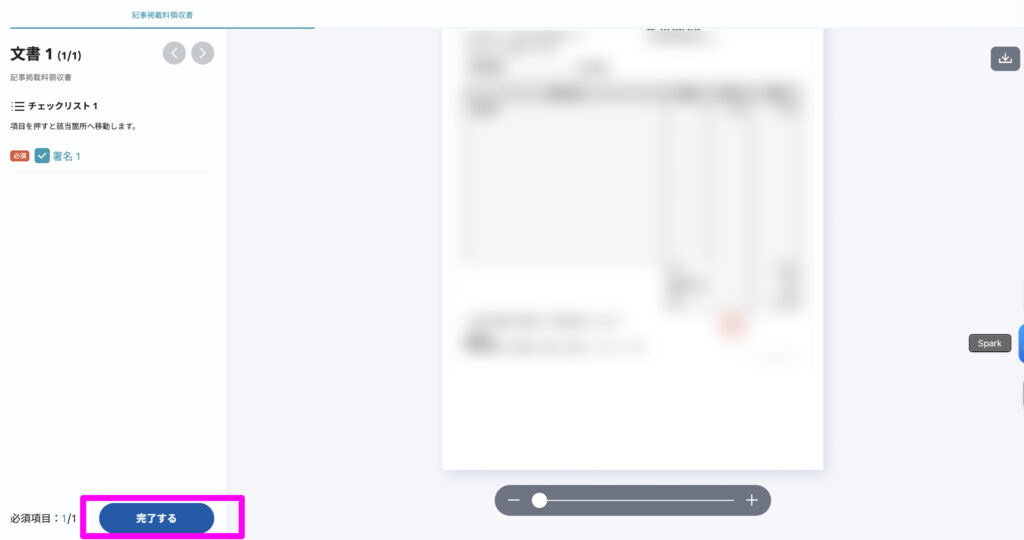

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

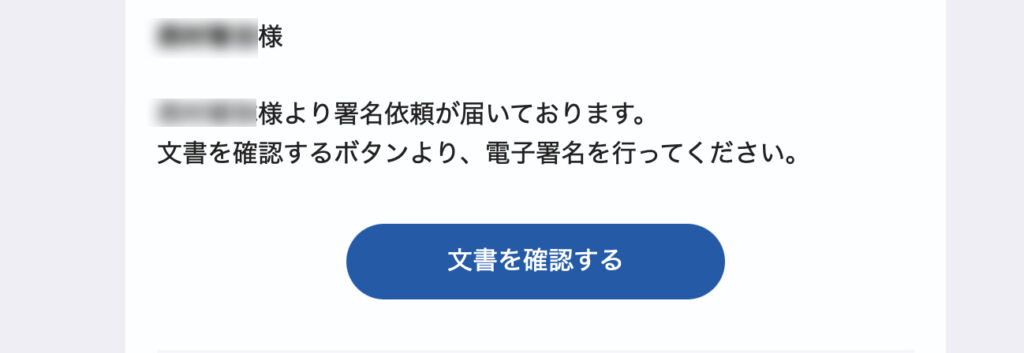

STEP

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

目次

そもそもコンサルティング契約とは?

コンサルティング契約とは、コンサルタントが依頼を受けた企業に対して、事業および経営に関するコンサルティング(アドバイス)を提供するために締結する契約です。

コンサルティング契約を締結する際には、コンサルティング業務の範囲および提供方法報酬などを明確に規定し、トラブルを防ぐことが重要です。

アドバイザリー契約との違いは?

アドバイザリー契約は、企業への経営に関するアドバイスを行います。そのため、おおむねコンサルティング契約と変わりませんが、支援の内容や目的に違いがあるので注意が必要です。

コンサルタントは現状分析や戦略立案といった能動的な提案を行い、時には社内チームと協働しながらプロジェクトを推進していきます。これに対し、アドバイザーは特定のテーマについて、知見やノウハウを提供する立場であり、実行段階での関与は限定的です。

また、契約期間もコンサルティングが比較的短期的なプロジェクト単位であるのに対し、アドバイザリーは継続的な関係性を築くことが一般的です。

顧問契約との違いは?

顧問契約では、定期的な相談や助言提供を基本としており、月額での報酬支払いが一般的です。法務顧問や税務顧問のように、特定分野における日常的な相談対応やチェック機能を担うことが多いのが特徴です。

一方、コンサルティング契約では、具体的な成果物や目標を設定し、その達成に向けて集中的に取り組みます。プロジェクトの規模や複雑さに応じて報酬が設定され、成果報酬制を採用するケースも少なくありません。

また、顧問が主にアドバイスの提供にとどまるのに対し、コンサルタントは問題解決に向けた具体的な施策の立案から実行支援まで、より踏み込んだサービスを提供します。

あわせて読みたい

顧問契約とは?職業別の報酬の相場とメリット・デメリット、注意点

顧問契約は、専門知識を持つ人材の技術や知識で自社のサポートを依頼する目的で交わされる契約です。しかし、通常の雇用契約や業務委託契約とどう違うのかわからない方...

業務委託契約との違いは?

業務委託契約は、企業が自社の業務を外部に委託する場合に行われる契約のことです。業務を受託した側は、業務の完遂や成果物の完成が求められます。業務委託契約は一般的に以下の3つに分類されます。

- 請負契約:仕事を完成させることが目的の契約で、Webデザインやシステム開発などが該当する

- 委任契約:業務の遂行に対して報酬が支払われる契約で、弁護士や税理士などの法律行為に限定される

- 準委任契約:法律行為以外の業務遂行が対象の契約で、コンサルタントや医師などが該当する

コンサルティング契約は準委任契約として扱われることが多いため、大きな枠組みで言えば業務委託契約の一つといえます。ただし、レポートの作成など、業務内容によっては請負契約として扱われる場合やどちらにも当てはまらないと考えられるケースもあります。

各契約形態の違いや自身の業務内容を把握して、間違いがないように契約の締結を行いましょう。

コンサルティング契約書を作る理由

コンサルティング契約書とは、コンサルタントが委託者に対して、経営や事業に対するコンサルティングを行う内容を記した書面です。

実はコンサルティング契約書の作成は義務ではありません。たとえ口約束を交わしただけでも、双方が内容に合意すればコンサルティング契約は成立します。

しかし、コンサルティングを提供してもクライアント側に良い結果をもたらせない場合や、コンサルタントの業務範囲を超えたサポートを依頼されるなど、トラブルに発展する可能性も少なくありません。法的証拠力を持つ書面に残しておくことで、言った言わないなどの議論を回避できます。

たとえ関係性のある相手との取引だとしても、のちのちトラブルになる可能性がないともいえません。しっかりと契約書を作成しておくことが賢明です。

ちなみに、法的証拠力を持ったコンサルティング契約書の作成・締結には『GMOサイン』がおすすめです。タイムスタンプや電子署名にも対応しており、法的有効性を担保した契約書を結べます。

フリープランでも月に5件まで文書の作成や送付を無料で行えるので、まずはフリープランから試してみてください。

コンサルティング契約の種類

コンサルティング契約は、おもに以下の2種類に分けられます。

それぞれの契約について詳しく解説します。

準委任契約

準委任契約は業務遂行のプロセスそのものが重視される契約形態です。必ずしも成果に結びつかなくても、適切なプロセスを踏んでいれば契約上の義務は果たしたとみなされます。

また、準委任契約は、民法第656条で「法律行為でない事務の委託」と定められていることも特徴です。準委任契約の目的は何らかの業務を行うことであり、コンサルティングの契約を準委任契約で締結した場合には、事務に対するアドバイスや分析がメインとなります。

あわせて読みたい

準委任契約とは?契約書の書き方、費用の目安、メリット・デメリット

外部の法人や個人に仕事を依頼する際には準委任契約というものを結ぶことがあります。これはどのような場合に締結するのでしょうか?委任契約や請負契約などとの違いは...

請負契約

請負契約は、明確な成果物の完成を約束する契約形態です。民法において、請負契約は以下のように定められています。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

引用元:民法632条

コンサルタントは、契約で定められた成果物を納品する義務を負い、その品質や完成度に対して責任を持ちます。具体的な例として、業務マニュアルの作成や、システム導入計画書の策定など、成果物が明確に定義できる業務が該当します。

請負契約の場合は、契約時に成果物の具体的な要件や品質基準を明確に定義しておかなくてはなりません。

あわせて読みたい

請負契約とは?作成方法やメリット・デメリットを解説!印紙税の金額やトラブル防止策についても紹介

法人や個人が、他の法人もしくは個人に仕事を依頼する際には「請負契約」という契約を結ぶことがあります。この請負契約とはどのようなものなのでしょうか? この記事で...

コンサルティング契約書のひな形|Wordで使えるテンプレート

コンサルティングにおける業務委託契約書のひな形(テンプレート)は以下の通りです。また、記載すべき項目についての解説も行いますので、あわせて参考にしてください。

コンサルティング業務委託契約書

株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲が乙に委託するコンサルティング業務につき、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

(目的)

第1条 甲は、甲が運営する○○に関する助言、知識および技術の提供などのコンサルティング業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第2条(委託業務の内容)

本契約において、乙が甲に対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。

(1)甲の〇〇事業に関する助言

(2)甲の〇〇事業に関する企画

(3)甲の〇〇事業に関する分析

(4)甲の〇〇事業に関する運用、改善に関する助言

(2)甲の〇〇事業に関する広告

(競業避止義務)

第3条 乙は、本契約期間中、事前に甲の承諾を得ることなく、甲の同業他社に対して、本業務と同一または類似する業務を提供してはならない。

(再委託の禁止)

第4条 乙は、甲の承諾を得ることなく、本業務を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。

(契約期間)

第5条 本契約の期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも相手方に対して本契約の継続拒絶の意思表示がなされなかった場合、期間満了日からさらに○年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

(報酬)

第6条 甲は、乙に対し、毎月○○日に本業務の委託料として○○円(税込)を乙の指定する下記金融機関の口座に振り込みによって支払うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。

記

銀行名:○○銀行○○支店

口座種類:○○預金

口座番号:○○○○○○○

口座名義人:株式会社 B

(知的財産権の帰属)

第7条 委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)および委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。乙は、甲に対して前記著作物について著作者人格権を行使しない。

(秘密保持義務)

第8条 乙および乙が使用して本業務を取り扱う従業員は、本業務の遂行に関して知り得た甲の技術上、業務上および営業上の一切の情報を甲の事前の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。

(契約の解除)

第9条 甲または乙は、次の各号の一に該当した場合、何らかの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償を請求できるものとする。

(1)本契約に違反し、違反状態が解消されないとき

(2)手形もしくは小切手または裏書した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき

(3)第三者から差押、仮差押、仮処分などの強制執行もしくは競売申し立てを受けたとき

(4)公租公課の滞納処分を受けたとき

(5)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てをし、またはこれらの申し立てがなされたとき

(6)解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき

(7)監督官庁から営業取消、営業停止などの処分を受けたとき

(損害賠償)

第10条

甲または乙が、契約の相手方当事者に損害を与えた場合には、その直接かつ現実に生じた通常損害に限り、賠償する。ただし、乙が賠償する損害額は、受領した報酬額を上限とする。

(反社会的勢力の排除)

第11条

甲および乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)または従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一においても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3 甲および乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除できるものとする。

4 甲および乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求できるものとする。

(合意管轄)

第10条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)

第11条 本契約に定めのない事項については、甲乙で協議して決定するものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和○○年○○月○○日

甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

株式会社 A

代表取締役 ○○ ○○

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

株式会社 B

代表取締役 ○○ ○○

コンサルティング契約書の主な記載事項

コンサルティング契約書のテンプレートをご覧いただきましたが、イメージはできましたか? コンサルティング契約書に記載すべき主な項目は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

① 契約の目的

コンサルティング契約を行う際には、コンサルティング契約書に記載された内容がどのような契約なのかという目的に相当する概要を記載します。この目的条項に法律的な効果はありませんが、契約書自体の解釈の指針を示す点で重要な意味があります。

【記載例】

(目的)

第1条 甲は、甲が運営する○○に関する助言、知識および技術の提供などのコンサルティング業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

② コンサルティング業務の範囲

コンサルティング業務によって提供されるサービスの範囲を記載します。

コンサルタントは、企業に対してアドバイスを行うことがメインの業務ですが、サービスを提供する範囲を明確にしておくことで、コンサルタントとクライアント間のトラブルを防げます。コンサルタントが提供するサービスをできる限り具体的に決めておくことが重要です。

【記載例】

(委託業務の内容)

本契約において、乙が甲に対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。

(1)甲の〇〇事業に関する助言

(2)甲の〇〇事業に関する企画

(3)甲の〇〇事業に関する分析

(4)甲の〇〇事業に関する運用、改善に関する助言

(2)甲の〇〇事業に関する広告

③ コンサルティング業務の遂行方法

コンサルティングを提供する方法には、さまざまな種類があります。たとえば口頭で回答する場合やレポートを作成してクライアントに提出するなどの方法が挙げられます。

業務の範囲と同じように、契約書でコンサルティングサービスの提供方法について認識を共有しておけば、スムーズに業務が行えるでしょう。

【記載例】

(委託業務の遂行方法)

乙は毎月1回、甲に対し、業務の進捗や方針に関するオンラインミーティングを行う。

④ 競業避止義務

競業避止義務とは、クライアントと競合する企業や組織に属したり、自ら会社を設立したりするなど、クライアントの競合となる行為を禁ずる義務です。

クライアントは同業他社より高い売り上げや質の良いサービスを提供するために、コンサルティングサービスを利用しますよね。そのため、同じジャンルにおける競合他社との契約は避けなくてはなりません。

また、コンサルタントはクライアントのノウハウや経験、実績など重要なデータを把握できる立場でもあるので、このような情報の漏えいを防ぐことも目的となっています。

【記載例】

(競業避止義務)

乙は、本契約期間中、事前に甲の承諾を得ることなく、甲の同業他社に対して、本業務と同一または類似する業務を提供してはならない。

⑤ 再委託の可否

再委託では、第三者に業務を再委託できるかどうかというルールを定めます。コンサルタントは専門外の業務を第三者に外注することがありますが、クライアントが業務のすべてをコンサルタント自身で行うことを希望する場合には、再委託を禁止するケースも見られます。一般的には、責任の所在を明確にするために再委託は禁止されることが多いです。

【記載例】

(再委託の禁止)

乙は、甲の承諾を得ることなく、本業務を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。

⑥ 契約期間

コンサルタントとの契約方法が委任契約の場合には、契約は一定期間継続します。この場合に「仕事の完成まで」など契約期間の終了の時期がはっきりしないケースがあるので、契約期間をあらかじめ定めておく必要があります。

また、契約を長期間継続したい場合には、契約期間が終了しても自動更新を可能とする条項を盛り込むとよいでしょう。

【記載例】

(契約期間)

本契約の期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも相手方に対して本契約の継続拒絶の意思表示がなされなかった場合、期間満了日からさらに○年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

⑦ コンサルティング業務の報酬・支払方法

報酬に関して決めておくべき事項は以下の通りです。ルールとして、報酬額と支払方法、支払期限の

一般的なBtoBの契約の場合には、金融機関への振り込みが採用され、その際に発生する振込手数料はクライアントが負担するのが通例です。また、報酬の支払方法としては以下の3つがあります。

- タイムチャージ方式:コンサルティングサービスを提供する時間×単価で算出される

- 定額方式:一定の期間固定報酬を支払う

- プロジェクト方式:特定のプロジェクトについて開始から終了までのコンサルタントを行う際に必要な報酬を総額で決定する

【記載例】

(報酬)

甲は、乙に対し、毎月○○日に本業務の委託料として○○円(税込)を乙の指定する下記金融機関の口座に振り込みによって支払うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。

記

銀行名:○○銀行○○支店

口座種類:○○預金

口座番号:○○○○○○○

口座名義人:株式会社 B

⑧ 知的財産権の帰属

コンサルタントが提供するアドバイスには非常に大きな価値があるので、知的財産権によって保護する必要があります。そのため、知的財産権に関する条項をコンサルティング契約書に盛り込んでおきましょう。

【記載例】

(知的財産権の帰属)

委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)および委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。乙は、甲に対して前記著作物について著作者人格権を行使しない。

⑨ 秘密保持義務

コンサルティング契約を締結して業務を開始した後には、クライアントは顧客管理や売り上げ、製品の製造方法など多くの個人情報や企業の機密情報をコンサルタントに開示する必要が出てきます。

このような情報を他の人や企業に漏えいしたり、目的外に使用されたりすることがないように、コンサルティング契約書には秘密保持義務が盛り込まれます。

【記載例】

(秘密保持義務)

乙および乙が使用して本業務を取り扱う従業員は、本業務の遂行に関して知り得た甲の技術上、業務上および営業上の一切の情報を甲の事前の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。

⑩ 契約解除の要件

コンサルティング契約の内容に違反する行為があった場合、契約解除ができる旨を定めておく必要があります。

また、クライアントが破産または支払不能になるなど契約書に記された債務の履行が困難になったなど一定の要件がある場合にも、契約を解除できると明記しておくとよいでしょう。

【記載例】

(契約の解除)

甲または乙は、次の各号の一に該当した場合、何らかの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償を請求できるものとする。

(1)本契約に違反し、違反状態が解消されないとき

(2)手形もしくは小切手または裏書した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき

(3)第三者から差押、仮差押、仮処分などの強制執行もしくは競売申し立てを受けたとき

(4)公租公課の滞納処分を受けたとき

(5)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てをし、またはこれらの申し立てがなされたとき

(6)解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき

(7)監督官庁から営業取消、営業停止などの処分を受けたとき

⑪ 損害賠償

契約上の債務不履行や不法行為によって、コンサルタントやクライアントに損害を与えた場合、損害請求が問題になるケースが考えられます。

クライアントの事業規模が大きい場合には、損害賠償の金額も高くなる可能性があるため、条項を定めておき損害賠償請求の範囲を限定することもあります。

【記載例】

(損害賠償)

甲または乙が、契約の相手方当事者に損害を与えた場合には、その直接かつ現実に生じた通常損害に限り、賠償する。ただし、乙が賠償する損害額は、受領した報酬額を上限とする。

法的効力を持つコンサルティング契約書の作成方法と締結までの流れ

コンサルティング契約書を作成した後は、実際に締結しなくてはなりません。法的効力を持つコンサルティング契約書の作成方法と締結までの流れについて解説します。

コンサルティング契約書の締結には電子契約がおすすめです。その理由と電子契約サービス「GMOサイン」で送信から締結まで行う方法について紹介するので、ぜひ参考にしてください。

契約書の作成から締結までの流れ

契約書の作成から締結までの流れは以下のとおりです。

STEP

打ち合わせ

コンサルティング契約を行う際は、まずクライアントとの打ち合わせを行う必要があります。担当する業務内容や報酬の条件などを事前に決めておきましょう。

要望のすり合わせを行うことでトラブルを防げるため、契約書の作成前は必ず打ち合わせを実施してください。

STEP

コンサルティング契約書の作成

打ち合わせが完了したら、コンサルティング契約書を作成していきます。前述した業務範囲や報酬、機密保持など、必要な項目を余すことなく記載しておくことが大切です。

なお、契約書の作成や調整は弁護士などの専門家に依頼するケースもあります。契約書の内容に不安がある方は依頼して確認してもらいましょう。

STEP

契約の締結

契約書をクライアントに提出し、問題なければ締結が完了します。トラブルが発生した場合は、作成した契約書を確認して話し合いを行いましょう。

コンサルティング契約書を作るなら電子契約がおすすめの理由

法的証拠力を持つ契約書を作る場合、電子契約を利用することをおすすめします。理由としては、以下のようなことが挙げられます。

- 電子署名とタイムスタンプにより法的証拠力を持った契約を結べる

- 契約書の改ざんリスクを防げる

- クラウド上で管理できるので契約書の紛失リスクを防げる

上記の理由について解説するので、コンサルティング契約書の作成を検討している方は参考にしてみてください。

電子署名とタイムスタンプにより法的証拠力を持った契約を結べる

契約書を作成しても、法廷で証拠として認められなければ意味がありません。電子契約では、電子署名とタイムスタンプによって法的証拠力を有した契約書を作成できるので安心です。

電子署名は、電子データや電子文書が正式なものであることを証明するためのものです。電子署名を利用することで、契約者本人による署名が行われていることや改ざんされていないことを証明できます。

タイムスタンプは、電子署名が実施された正確な日時を証明するための機能です。タイムスタンプには日付や時刻が記録されているので、電子署名と同じく書類の改ざんがされていないことを証明できます。

GMOサインなどの電子契約サービスでは電子署名とタイムスタンプを付与した契約書を作成できるので、法的証拠力を持った契約書をかんたんに結ぶのに適しています。

契約書の改ざんリスクを防げる

紙の契約書の場合、かんたんに複製ができてしまうため、改ざんのリスクがあります。法的証拠力を持つ契約書も、裁判で不利にならないようにと書き換えられてしまったら意味がありませんよね。

電子契約では電子署名やタイムスタンプによって、改ざんのリスクを回避することも可能です。

また、閲覧権限を付与することで、誰でもかんたんにアクセスできないように備えることもできます。特定のIPアドレスを指定して閲覧の権限を設定できるので、第三者によって内容が変更される心配がありません。

電子契約サービスであればバックアップも定期的に実施されるため、安心して利用できるでしょう。コンプライアンスを強化したい方には、電子契約がおすすめです。

クラウド上で管理できるので契約書の紛失リスクを防げる

電子契約の情報は、クラウド上で管理されます。作成した契約書の紛失リスクがないため、より安全な方法を探している方には電子契約がおすすめです。

紙の契約書を利用する場合は、過去の事例を参考にするために持ち出すことも少なくありません。ミスで紛失してしまうと、相手方に再発行やコピーを依頼しなければいけないため負担になってしまいます。

信頼関係にも悪影響を及ぼす可能性があるので、紛失によるトラブルが発生しないよう電子契約の導入を推奨します。

電子契約であれば、オンライン上で締結から管理までをまとめて行えます。過去の情報もまとめて閲覧できるので、紙の契約書よりも紛失リスクが少ない点がメリットです。

GMOサインでの電子契約書送信から締結までの手順

コンサルティング契約書を電子契約で行う事例は増えています。では、実際どのような手順で行えばよいのでしょうか?

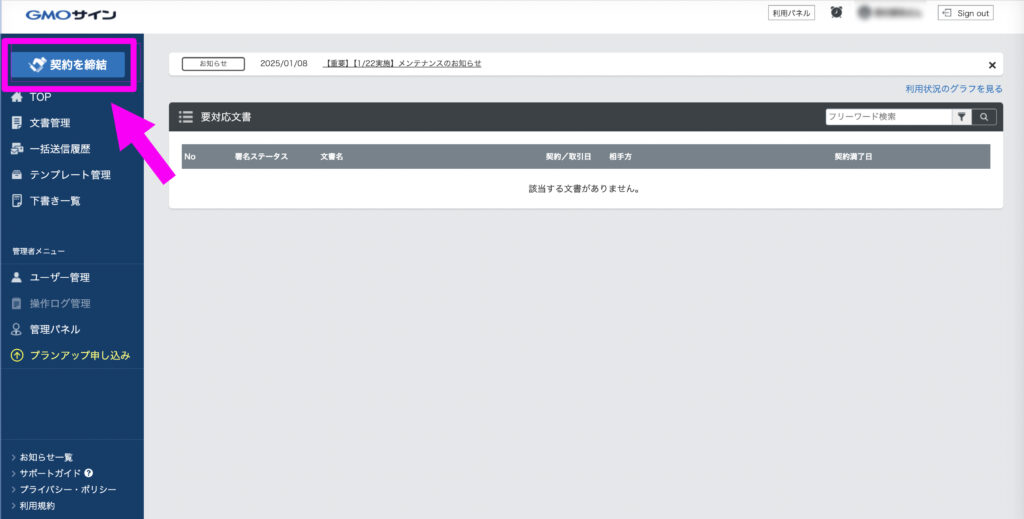

電子契約サービス『GMOサイン』では、直感的に操作できるインターフェースで、かんたんに電子契約書の作成と送付が可能です。ここでは、実際の操作画面を見ながら、契約の締結方法をお伝えします。

送信する側のフロー

- ログインして「契約書を締結」をクリック

- 「ファイルを選択」をクリック

- 署名者情報を入力する

- 署名位置を設定する

- 確認して「送信する」をクリック

- 「続けて自分で署名」をクリック

- 署名位置をクリック

- 署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

- 電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

相手方のフロー

- メールを確認して「文書を確認する」をクリック

- 署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

- すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

- 手続が完了し、文書のダウンロードが可能になる

あわせて13ステップで解説します。

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

STEP

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

コンサルティング契約書に印紙税(収入印紙)は必要?

コンサルティング契約書を作成する場合には、契約の内容によって印紙税(収入印紙)が必要な場合があります。

印紙税が必要なコンサルティング契約には「請負契約」が該当します。記載された金額が1万円以上の場合には、国税庁が定める金額の印紙を貼る必要があります。

必要となる印紙税の金額は、国税庁ホームページの印紙税額一覧表でご確認ください。印紙税額一覧表は、以下のリンクからチェックできます。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm

なお、印紙税が課税されるのは紙の課税文書のみであるため、電子契約では収入印紙は不要です。

電子契約にすることで印紙税のコスト削減につながるので、少しでもコストカットしたい方は電子契約サービスを利用してみてください。

GMOサインでは、お試しフリープランとして毎月5通までの契約書作成が無料で行えるプランを用意しています。もちろん、電子署名とタイムスタンプの両方を付与した、法的証拠力のあるコンサルティング契約書の締結が可能です。

GMOサインは導入企業数350万社以上(※)で、電子帳簿保存法など関連法令に準拠した実績のあるサービスなので、安心して利用できます。コンサルタントを含めたさまざまな業種に対応しているため、電子契約サービスを探している方はぜひ登録してみてください。

あわせて読みたい

印紙税が発生する請負契約書の種類や金額を解説!貼り忘れたときのペナルティ(過怠税)についても紹介

仕事で作成する契約書は、状況によっては印紙税法によって収入印紙の貼りつけが義務付けられる場合があります。契約書において、どれが課税文書となるのか、税額はいく...

※導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)

コンサルティング契約書を作成・締結する際の注意点

コンサルタント契約書を作成する際には、以下の注意点があります。

- 業務内容や範囲を明確にしておく

- 頻度をきちんと決めておく

- 不利な内容になっていないかチェックする

業務内容や範囲を明確にしておく

コンサルティングでは、クライアントとの認識のズレによってトラブルが起こるケースが多々あります。このような事態を起こさないためには、事前に打ち合わせを行って希望や条件を擦り合わせる必要があります。

契約書の作成時点で内容についてしっかりと定めておくことが大切です。業務内容や範囲、どのような場合にクライアントが責任を取るのかといった点を明確にして、トラブルを回避しましょう。

連絡頻度をきちんと決めておく

コンサルタントの役割は、クライアントにアドバイスを行うことで業務や経営を改善することにあります。コンサルティングでは、対面でのミーティングや電話、メールなどを通じてアドバイスを提供しますが、その頻度は明確に決めておく必要があります。

クライアントから頻繁に質問やアドバイスを求められたり、急な面談を求められたりするケースも少なくありません。このような事態になってしまうと業務量が増えてしまい、他のクライアントへの対応がおろそかになってしまう可能性がありますので、対応の頻度を決めておくことをおすすめします。

不利な内容になっていないかチェックする

コンサルタントがアドバイスを行っても、財務諸表の改善など目に見える形で成果が上がるとは限りません。そのため、コンサルティング契約を締結する際には、クライアントとコンサルタント間でどのような要素をコンサルティングの成果とするのかについて明確に決めておく必要があります。

内容を確認せずに契約を締結すると、労働に対して報酬が見合っていなかったり不利な内容になっていたりすることもあります。双方が納得できるように、コンサルティング業務の具体的な成果について決定しておきましょう。

コンサルティング契約書に関するよくある質問

コンサルティング契約書とは何ですか?

コンサルティング契約書は、コンサルタントが事業や経営についてのアドバイスを委託者に行うための契約書です。

コンサルティングの業務は、分析や企画など多岐にわたります。契約をする際は業務範囲や報酬面などを明確に定めておく必要があるので、契約書を作成することが一般的です。

コンサルティング契約書は必要ですか?

民法第522条によると契約は口頭でも締結可能なので、業務委託を受ける際にはコンサルティング契約書が必須というわけではありません。

しかし、トラブルを防ぐためにも契約書を作成することをおすすめします。どのような業務を達成することで報酬を得られるのかや秘密保持義務、賠償請求などを細かく定めておきましょう。

コンサルティング契約は違法ですか?

コンサルティング契約は、準委任契約や請負契約として考えられるため違法性はありません。内容に不安がある場合は、弁護士など専門家にチェックしてもらいましょう。

コンサルティング契約書に法的な証拠力はありますか?

コンサルティング契約書に法的な証拠力を持たせるには、要件を満たす必要があります。

民事訴訟法第228条第4項では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と定められています。

また、電子署名及び認証業務に関する法律によると、電子署名にも同様の法的証拠力があると定められているので、必ず要件を満たせるように契約書を作成しましょう。

GMOサインでは、電子署名法に準拠した法的証拠力を持つ電子契約が可能です。安心して契約書を締結したい方はGMOサインをご利用ください。

トラブルを防止するためにコンサルティング契約書を適切に作りましょう

コンサルティングを提供する際には、契約書にしっかりと内容を明記しておく必要があります。トラブルの発生防止やスムーズな業務遂行のために、きちんと記しておきましょう。

また、紙を使用した契約書で契約を交わすケースは徐々に減少しており、電子契約サービスによって契約を交わす企業も増えています。電子契約サービスを利用する際には、手軽な料金で強固なセキュリティとデータのバックアップ体制が整っている『電子印鑑GMOサイン』をご利用ください。

Web上でコンサルティング契約書を保管してかんたんに契約内容をチェックできるので、安全性が高く便利にお使いいただけます。コンサルティング契約書の作成を考えている方は、無料のお試しフリープランから始めてみてください。

あわせて読みたい

無料で使えるおすすめの電子契約サービス19選!失敗しない選び方も解説【2025年4月最新版/比較表付き/...

電子契約サービスの電子署名を利用すれば、書類に押印をする契約書と同等の効力を持つ契約が交わせます。雇用契約書や賃貸借契約書といった従来では電子化が難しかった...