準委任契約書には何を記載すればいい?

準委任契約は、業務の「結果」ではなく「遂行」に対して報酬が発生する契約

この記事では、準委任契約書について以下の内容を解説します。

準委任契約とほかの契約方法の違い

準委任契約書の作成方法|書き方とテンプレート(雛形)

準委任契約のよくあるトラブルと対策方法

準委任契約のメリット・デメリット

準委任契約書の作成においては、スピードも重要です。郵送で時間がかかると、希望する日時から業務開始ができない恐れがあります。

そのため、準委任契約書を結ぶ際は、電子契約サービスを使った契約をおすすめします。電子契約であれば、郵送のように時間やコストをかけず、即日で契約締結が可能です。

電子契約は時間と費用をかけずに締結できるので、あらゆる業界で導入が進んでいます。

電子契約サービスの中でも『電子印鑑GMOサイン 』には、月に5通まで無料で送信できるお試しフリープランがあるため、気軽に試したい方におすすめです。法的証拠力を持つ電子署名を互いに付与できるため、万が一トラブルになった際にも安心です。

GMOサインの無料プランは、無料プランは3ステップの登録で数分もかからずに利用できます。準委任契約の方法に悩んでいる方は、ぜひ利用してみてください。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

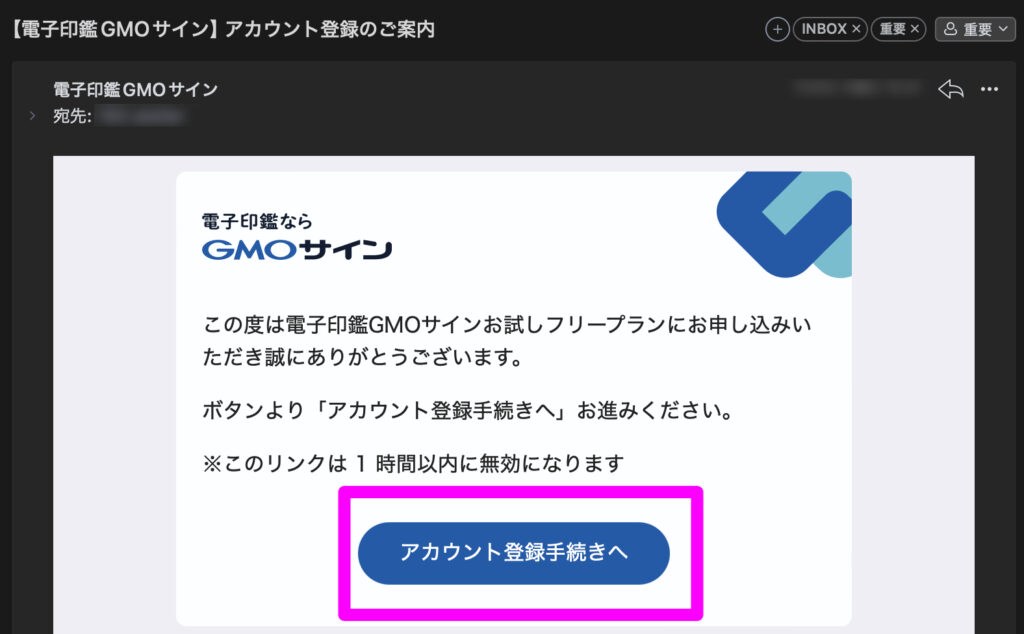

STEP

届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック

STEP

情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

目次

準委任契約とは?

準委任契約とは業務委託契約の一種で、特定の業務を行うことを定めた契約のことです。

たとえば、医師に診療を依頼する場合やコンサルタントからコンサルティングサービスを受ける際などに準委任契約を締結します。医師に診療を依頼しても、病気が進行していて完治しないこともあります。同様に、コンサルティングを受けたとしても、必ず成果が出るとは限りません。

このように必ずしも結果が出るとは限らない仕事、あるいは具体的な成果物を出すのが難しい仕事を依頼する際の業務委託契約の類型を準委任契約と呼びます。

準委任契約の種類

準委任契約には大きく分けて以下の2種類があります。

ここからはそれぞれの特徴について見ていきましょう。

履行割合型

履行割合型は、依頼された側が業務を行った労働時間や工数に応じて報酬を支払うことを約束する契約形態

対応した作業の割合によって報酬が支払われるので、進捗にあわせて計画の変更を行いやすいことがメリットです。その特徴から、継続的に業務を行うコンサルティングや段階的に業務を進めていくシステム開発に適しています。

ただし、履行割合型の契約を行う際は、受注者側の業務の進捗を客観的に評価することが求められます。もう一方の成果完成型のように基準がないため、報酬を支払う条件や報告書の提出義務について明確にしておくことが大切です。

成果完成型

成果完成型は、依頼が完了した際に依頼者が報酬を支払うことを約束する契約形態

依頼を遂行した側は、報酬を成果の引き渡し時に請求できます。たとえば、システム開発やデザインの納品などをイメージするとわかりやすいでしょう。

もともと、準委任契約は履行割合型で結ぶことが一般的でした。しかし、技術力の提供や成果物が求められるシステム開発などの業務委託が増えたことで、2020年4月1日に施行された改正民法で成果完成型の契約が明文化されました。

成果完成型は、依頼が完成された際に報酬を支払うという仕組みから、発注者側のリスクが低い点がメリットです。ただし、遂行する業務について品質や内容を細かく定めないと、あとでトラブルにつながる可能性があります。契約を締結する際は、どのような業務をいつまでに遂行すべきなのか具体的に記載しましょう。

準委任契約と委任契約の違い

続いて、準委任契約と混合されやすい契約との違いを見ていきましょう。まずは準委任契約と委任契約の違いをご覧ください。

スクロールできます

準委任契約 委任契約 定義法律行為以外の業務委託で締結する契約 法律行為を委託する際に締結する契約 依頼内容の具体例 コンサルティング業務やシステム開発など 税理士への確定申告依頼や弁護士への訴訟行為の代理依頼など 報酬の支払い条件 依頼された成果の完成や業務の遂行 法律行為に関する成果の完成や業務の遂行 指揮命令権無 無

準委任契約と委任契約との違いは、法律行為を依頼するかどうか

法律行為とは、法令に基づく一定の効果を生む行為のことです。たとえば弁護士に裁判所への訴訟代理を依頼するケースや税理士に確定申告の手続き代行を依頼するケース、司法書士に会社設立手続きの代行を依頼するケースなどは法律行為にあたり、委任契約を締結します。準委任契約と同様、ゴールは業務の完遂です。

準委任契約と請負契約の違い

準委任契約と混合されやすい契約に「請負契約」があります。それぞれの違いは以下の通りです。

スクロールできます

準委任契約 請負契約 定義法律行為以外の業務委託で締結する契約 達成した成果に対して報酬を支払う契約 依頼内容の具体例 コンサルティング業務やシステム開発など 建設業やソフトウェア開発など 報酬の支払い条件 依頼された成果の完成や業務の遂行 完成させた成果物の納品 指揮命令権無 無

準委任契約は業務を行うことを約束する契約ですが、請負契約は仕事の成果達成に重きを置いているのが特徴です。

請負契約を締結した場合、結果を出してはじめて報酬を得られます。たとえば、住宅会社に家を建ててもらうケースや運送会社にトラックで荷物を運んでもらうケースなどが代表例です。住宅会社は家を引き渡すことで、運送会社は荷物を届けることで報酬を得られます。

準委任契約でも成果完成型の場合は成果物の引き渡しが求められますが、状況によって履行割合型への変更など柔軟な対応が可能です。なお、請負契約においても準委任契約と同様に委任側の指揮命令権は発生しません。

準委任契約と派遣契約の違い

準委任契約は仕事を依頼したい者と請ける者とが契約して、請ける者自身が業務を行うという契約です。一方で、派遣契約は派遣会社(派遣元)と仕事を依頼したい会社(派遣先)が契約を締結し、派遣会社から相手方に労働者を派遣します。

スクロールできます

準委任契約 派遣契約 定義法律行為以外の業務委託で締結する契約 労働者を派遣するための契約 依頼内容の具体例 コンサルティング業務やシステム開発など 電話・メールの対応やデータ入力など 報酬の支払い条件 依頼された成果の完成や業務の遂行 時給や日給、月給など 指揮命令権無 有(派遣先)

派遣契約の場合、派遣される労働者は派遣先の指揮命令下に入り、派遣先の就業規則や職場のルール、指示に従わなければなりません

業務の指示を細かく出したい場合には、派遣契約で人材を確保することが適しているといえるでしょう。

準委任契約とSES契約の違い

SES契約(システムエンジニアリング契約)は、システムやソフトウエアなどの開発・運用をシステム会社や開発会社、あるいはエンジニアやプログラマー個人に依頼する際に締結します。つまり、SES契約は準委任契約の一つであり、業務の遂行が目的となる契約

SES契約はエンジニアやプログラマーの業務を外部の人材に依頼できるため、教育コストや採用の手間を削減できることがメリットです。しかし、契約期間内に希望する成果が得られない可能性もあります。

また、SES契約は派遣契約とは違ってクライアント側に指揮命令権はありません。クライアント企業から直接的に指揮命令を受けている場合は偽装請負になってしまう可能性があるので注意が必要です。

準委任契約書の作成方法|書き方とテンプレート(雛形)を紹介

準委任契約を締結する際は、事前に契約内容についてすり合わせを行って契約案を作成し、契約を締結するのが一般的です。ここからは準委任契約の書き方と締結方法についてご説明します。

準委任契約書に盛り込むべき内容

準委任契約書の雛形

電子契約サービスを使った締結方法

これらを確認し、適切な取り交わしができるよう準備しましょう。

特に最近は電子契約での取り交わしが増えています。国内シェアNo.1(※)の「GMOサイン 」を使った、準委任契約書の取り交わし方法を解説しますので、参考にしてください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

準委任契約書に盛り込むべき内容

準委任契約書には最低限以下のような項目を盛り込みましょう。

スクロールできます

項目 解説 業務の内容 どのような業務を行うのか、ルールも含めて具体的に記載しましょう。 契約期間 契約が有効な期間や更新の方法について記載します。 報酬 報酬の金額や支払い方法について明記します。 知的財産権 著作権をはじめとした知的財産権の帰属先について明記します。 秘密保持 業務で知り得た情報の取り扱い方やルールについて記載します。 契約解除 契約解除ができる条件について明記します。 損害賠償 相手方に発生した損害の賠償について記載します。 協議条項 契約書に記載されている以外の事柄が発生したときの対応方法について記載します。

上記の項目を準委任契約書に盛り込んでおくことで、トラブルが発生するリスクを軽減できます。実際に作成する際は、次に紹介するテンプレート(雛形)を参考にしてください。

準委任契約書の雛形

以下は、弁護士法人デイライト法律事務所 の公式サイトに記載されている準委任契約書の雛形の一例です。契約書の作成を行う方は、こちらを参考に文章を調整して使用するとよいでしょう。

業務委託契約書(準委任)

令和〇年〇月〇日

(甲)

(乙)

引用:弁護士法人 デイライト法律事務所|業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード

準委任契約書を作成したら、相手方との取り交わしを行います。契約が遅れてしまうと業務の進行に支障が生じることもあるので、締結する際はスピード感を意識することが大切です。

電子契約サービスであれば即日中に契約締結まで進めるため、あらゆる事業者で紙の契約書に代わって導入が進んでいます。次章では、国内シェアNo.1(※)の電子契約サービス「GMOサイン」での契約書締結の流れを解説しますので、参考にして進めてみてください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

電子契約サービスを使った締結方法

電子契約は印刷代などのコストを抑えられる点や郵送などの手間を削減できる

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索

法的効力が心配な方もいらっしゃるかと思いますが、電子契約サービスを介した契約を行うことで、証拠力を持った契約締結が可能なので、安心してご利用ください。

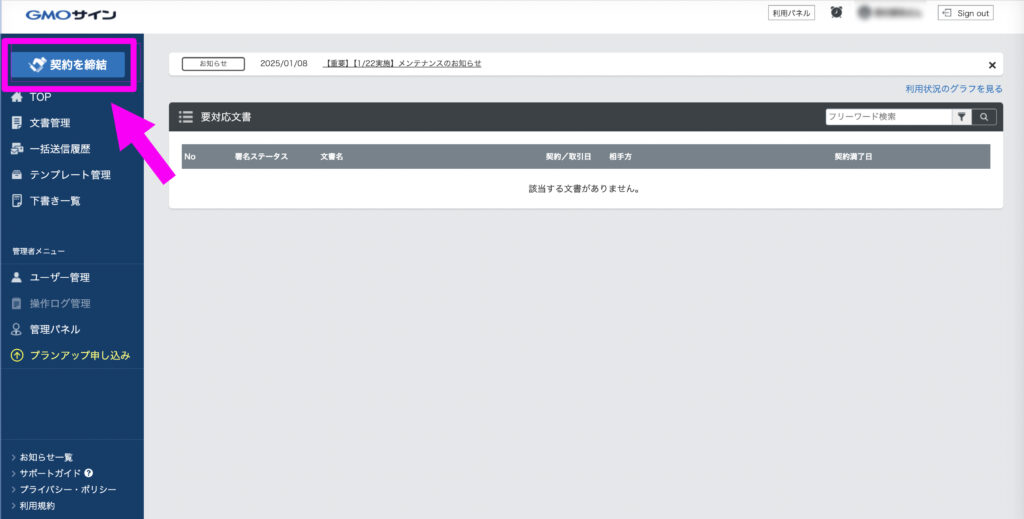

実際にGMOサインで契約を締結する際には、以下のような流れで進みます。「送信する側のフロー」から「相手方のフロー」まで、詳しいやり方を画像付きで解説します。参考にしてみてください。

送信する側のフロー

ログインして「契約書を締結」をクリック

「ファイルを選択」をクリック

署名者情報を入力する

署名位置を設定する

確認して「送信する」をクリック

「続けて自分で署名」をクリック

署名位置をクリック

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

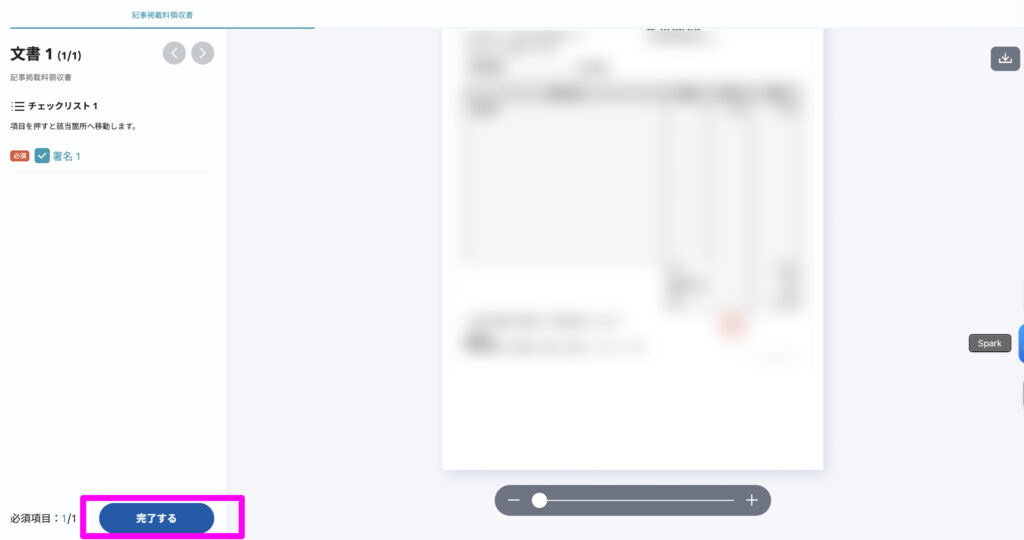

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

相手方のフロー

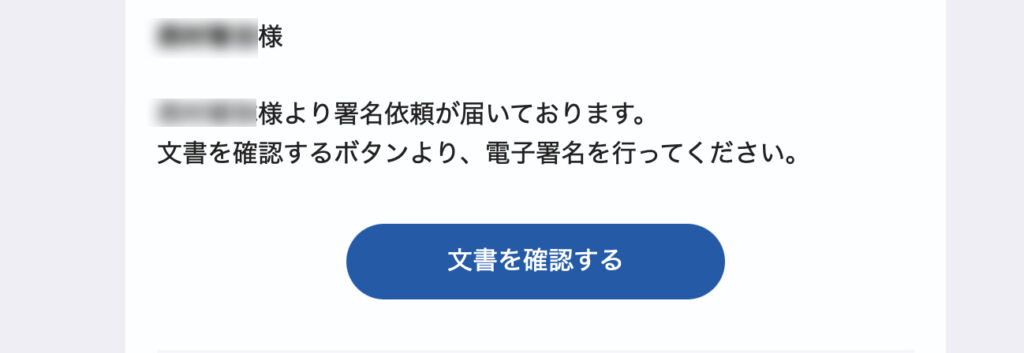

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

手続が完了し、文書のダウンロードが可能になる

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れ

STEP

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

準委任契約のよくあるトラブル|注意点と対策を解説

準委任契約を締結する際は、以下のようなトラブルに注意しなければなりません。

業務範囲の曖昧さによる認識のズレ

責任範囲を巡るトラブル

知的財産権や成果物の権利を巡るトラブル

具体的な注意点と対策について解説します。

業務範囲の曖昧さによる認識のズレ

外部に業務を委託する場合、契約書に記載されている内容にもとづいて作業が進められます。業務範囲が曖昧だと発注者と受注者の間で認識のズレが発生してしまい、トラブルにつながる可能性がある

たとえば、発注側が成果物の提出から修正までを依頼したつもりでも、受注者側はそれを理解していない可能性があります。追加で想定外の業務が発生すると双方の関係性に悪影響を及ぼすことがあるので、業務範囲は明確にしておくことが大切です。

準委任契約書には、対応して欲しい業務の内容を詳しく記載しておきましょう。また、事前の打ち合わせでも対応して欲しい業務範囲について具体的に説明することで、トラブルを未然に防げます。

業務が正しく進められているか不安な場合は、進捗について定期的に確認するとよいでしょう。受注者と密にコミュニケーションをとることで問題の早期発見につながります。

責任範囲を巡るトラブル

準委任契約では、成果物の品質や納期に関して、委託者と受託者の間で認識の齟齬が生じることがあります。たとえば、委託者が「高品質な成果物を期待していた」のに対し、受託者が「契約で定められた基準を満たしていれば問題ない」と考えていた場合、トラブルに発展する可能性があるでしょう。

このようなトラブルを避けるためには、契約締結前に成果物の品質基準や納期について、具体的な目標値を設定

成果物の修正や再作成に関する条件

納期遅延の場合の損害賠償など

これらについても明確にしておいてください。

知的財産権や成果物の権利を巡るトラブル

準委任契約では、知的財産権の帰属についても定めておかなければいけません。知的財産権が受注者に帰属している場合は、発注側が成果物を自由に利用できなくなります。

また、契約書に知的財産権の帰属が明記されていない場合には、その後の成果物の取り扱いについて受注者から異議を申し出られる可能性もあります。

契約書には、成果物に関する権利を明確にしておくことが大切です。知的財産権の範囲や条件、譲渡や利用に関する内容を記載しておきましょう。

準委任契約の費用の目安|収入印紙は必要?

委任契約書を作成する際に、印紙は必要なのでしょうか? 課税文書を作成する際には、契約金額に応じて印紙税額分の収入印紙を貼付しなければならないことが、印紙税法 で定められています。

準委任契約書は基本的に課税文書に該当しません。ですが、内容が準委任契約の範囲を超えていた場合は、準委任契約書として認められない場合があるため、注意が必要です。

たとえば、準委任契約書の契約内で、特許権や商標権など無体財産権の譲渡に関する内容や継続的取引にあたる文言が記載されている場合は、準委任契約と認められず課税文書扱いとなります。その場合、いくらの印紙税が必要になるのでしょうか?

印紙税額

準委任契約書が無体財産権(特許権や商標権など)の譲渡に関する契約書に該当する場合は、1号文書に該当します。1号文書に該当する場合の印紙税額は以下のとおりです。

スクロールできます

契約書に記載された金額 印紙税額 1万円未満 非課税 1万円以上10万円以下 200円 10万円超50万円以下 400円 50万円超100万円以下 1,000円 100万円超500万円以下 2,000円 500万円超1,000万円以下 1万円 1,000万円超5,000万円以下 2万円 5,000万円超1億円以下 6万円 1億円超5億円以下 10万円 5億円超10億円以下 20万円 10億円超50億円以下 40万円 50億円超 60万円 契約金額の記載のないもの 200円

また、契約内容が継続的なものとみなされた場合は、7号文書「継続取引の基本となる契約書」に該当します。第7号文書に該当する場合は、契約金額に関わらず一律4,000円の印紙税が課されます。

印紙税の納付を怠った場合、過怠税として本来の印紙税額の3倍の金額が科される可能性があるため、注意が必要です。

準委任契約書を作成する際は、課税文書に該当する内容になっていないかしっかりとチェックしてください。必要に応じて弁護士などへ作成・確認の依頼をすることも検討するとよいでしょう。

電子契約なら印紙税は不要

準委任契約に該当しないとみなされた場合、印紙税がかかるとお伝えしました。しかし、電子契約であれば印紙税は不要です。 印紙税法 で定められる課税文書の定義が紙の文書のみで、電子データには適応されないためです。

そのため、過怠税のリスクを避けたい方は、電子契約での取り交わしをおすすめします。

電子契約であれば、印紙税のほかにも印刷代や郵送代などの費用も抑えられるので、コスト削減につなげられます。特に、契約数が多い方や金額が高い契約を結ぶ方にはメリットが大きいでしょう。

電子契約サービスの利用には月額料金や送信料がかかりますが、GMOサインではフリープランでも月に5件まで文書の送付が可能です。電子契約に関する国内の法律や国際的なセキュリティ基準に準拠しているため、安心して利用できます。

準委任契約にも対応しているので、はじめての電子契約にはぜひGMOサインをお試しください。

準委任契約のメリット・デメリット

準委任契約には、発注者・受注者ともにメリット・デメリットがあります。遂行して欲しい業務や目的によっては別の契約の方が向いている可能性もあるので注意してください。発注者側、受注者側それぞれのメリット・デメリットについて見ていきましょう。

発注者側のメリット・デメリット

人材育成のコストや手間を削減できる 労務管理の手間を削減できる 自社のリソースを他の重要なことに割ける

受注者を指揮命令下に置くことができない 業務の進行方法が相手の裁量しだいになる 業務の途中で契約を解除される可能性がある

外部のスキルを持った法人や個人と準委任契約を締結して仕事を依頼すれば、労務管理や人材育成の手間、コストを削減できます。

一方で準委任契約を締結した場合、雇用契約や派遣契約と異なり、相手を自分の指揮命令下に置くことができません。いつ、どのようにして業務を行うかは相手の裁量しだいとなり、コントロールができないのがデメリットといえます。

また、履行割合型の準委任契約は成果物の納品がある請負契約とは異なり、必ずしも求めた結果が得られない可能性があります。

労働時間や仕事内容を細かく指示したい場合は雇用契約や派遣契約、何らかの成果物を納品して欲しい場合は請負契約を検討した方がよいでしょう。

受注者側のメリット・デメリット

自分の裁量で仕事ができる あくまでも業務の遂行が目的なのでプレッシャーが少ない 自身の専門知識を活用して業務を進められる

契約の解約がかんたんにできてしまう 収入が安定しないことがある

前述のとおり、準委任契約の場合は発注者側の指揮命令下や管理下に入ることはないので、自分の裁量で仕事を行えます。

一方で、準委任契約はクライアントからの解約が容易であり、収入が不安定になりがちなのがデメリット

基本的には発注者側が指定する契約形態になりますが、なるべく自分の希望にあう適切な契約形態を選択しましょう。

準委任契約に関するよくある質問

準委任契約とはどういう契約?

準委任契約は、法律行為以外の業務を外部に委託する際に結ばれる契約

準委任契約は、特定の成果物について完成させることを目的としておらず、基本的に委任者が受任者に業務遂行そのものを依頼することが特徴です。また、指揮命令権がないことから、自分の裁量で仕事を進めやすいことがメリットといえます。

準委任契約を途中でやめることはできる?

準委任契約は、民法第651条 に基づいていつでも解約をすることが可能です。

最低でも1カ月前には解約の告知を行うとともに、相手方に不利益が生じる時期は避けましょう。明らかに不利な状況で解約を申し出てしまうと、損害賠償請求を受けてしまうこともあるので注意してください。

準委任契約の場合、交通費は誰が負担する?

民法第650条 では「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」と記載されています。

したがって、業務の遂行に必要な交通費であれば委任者が負担することになります。

準委任契約に指揮命令はある?

準委任契約を締結する場合は、基本的に指揮命令権は存在しません。

受託者にとっては業務を自身の裁量で進められる点がメリットです。一方で、委任側は業務の遂行方法についてコントロールすることが難しくなるので、進捗管理やコミュニケーションを取りながら適切に業務を進めなければいけません。

準委任契約に印紙は必要?

準委任契約は基本的に課税文書に該当しないため、印紙税は必要ありません。

第1号文書や第7号文書とみなされないか不安な方は、電子契約がおすすめです。電子契約は電磁的取引であり、課税文書にあたりません。そのため、第1号文書や第7号文書に当てはまる準委任契約であっても印紙が不要です。

紙の文書と同様の真正性を持ちながら印刷代や印紙代などコストを抑えられるので、安心して契約を結びたい方は導入を検討してみてください。

準委任契約の締結には電子契約の利用がおすすめ

準委任契約を締結しても内容に不備があれば、後ほどトラブルにつながる恐れがあります。今回の記事を参考にして適切な契約書を準備してみてください。

準委任契約を締結する際には電子契約の利用がおすすめです。

準委任契約書を紙の文書で用意する場合、印紙税法の課税文書に該当するか精査する必要があります。ですが、電子契約であれば、そもそも課税文書に該当しないため、印紙は不要です。

電子印鑑GMOサインは、自治体や大手企業も含め350万件以上の導入実績があり、導入企業数No.1(※)を獲得している電子契約サービスです。準委任契約の締結にも対応しており、無料のフリープランで月に5通までの契約締結が可能です。

はじめての方でも使いやすい操作画面も特徴なので、準委任契約を締結する際はぜひ利用してみてください。

※1 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。 自社調べ(2023年11月)