日本ではかつて、不動産取引において完全な電子化が難しく、煩雑な紙の書類が多く残っていました。これは、法律上不動産取引に際して作成が義務付けられている書面があったためです。

しかし、2022年の法律改正・施行により、状況は劇的に変化し、不動産取引においても契約の電子化が全面的に解禁されました。ただし、例外として一部の契約は依然として電子化が難しい場合があり、注意が必要です。

本記事では、不動産取引における電子契約導入のメリットから、注意点および実際の導入方法までを掘り下げて解説します。

目次

そもそも電子契約とは?

まず「契約」という行為は、口頭だけで成立します。しかし口約束での契約は「言った」「言わない」といったトラブルを招きかねません。また悪意の有無は関係なく、時間が経てば契約時の約束事を忘れてしまう可能性もあります。

そこで、一般的に契約内容(=自社と相手方の権利と義務)を記載した書面つまり契約書を作成します。契約書には、氏名を印刷した部分に押印するか(記名押印)、自筆による署名を行います。これは契約当事者たちが契約書を作成し、契約内容に同意したことを証するために行うものです。

仮に契約書に記名押印や署名がなければ、裁判上の争いになったときに証拠として使うにも信ぴょう性の低いものとして扱われてしまいます。また、相手や第三者が契約書を捏造、改ざんするといったさまざまなトラブルを招きかねません。このため、契約書への記名押印や署名は大変重要です。

契約書における署名・捺印の必要性について

一方電子契約では、契約の証拠となる契約書を紙ではなく電子ファイルで作成します。紙と違い、電子ファイルには印鑑を直接押すことができません。紙の契約書において誰が意思を持って契約をしたのかを明確にし契約書が改ざん・捏造されたものでないことを証している印鑑が、電子契約では当然使えないためです。

そこで電子契約では、作成者と改ざんされていないことを別の方法で証明する必要があります。それが電子署名やタイムスタンプといった技術です。電子署名を施した電子ファイルは、誰が作成したのか証明することが可能となり、改ざんされていないことも確認できます。またタイムスタンプの付与によって、ある時刻にその電子ファイルが存在していたこと、さらにそれ以降改ざんされていないことが証明できます。これらの仕組みによって、電子契約は、書面契約と同様の法的有効性を担保できるのです。

電子化できる主な不動産取引の契約

電子契約は多くの業界に取り入れられています。しかし不動産業界においては、かつて書面の交付や押印を義務付ける法律によって完全な電子化が難しい時期もありました。

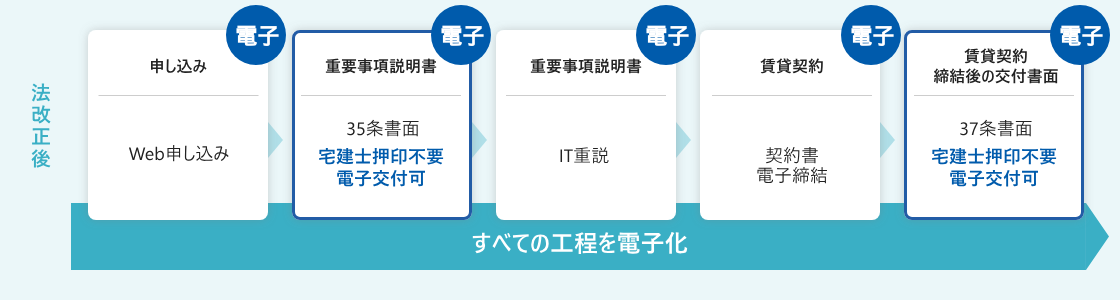

その流れが変わるきっかけとなったのが、2021年の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立です。この法律は、デジタル化を推し進められるようにさまざまな法律に変更を加えるための法律で、不動産取引と非常に関係の深い宅地建物取引業法にも変更が加えられることになりました。とくにインパクトのある内容が、次の2点です。

- これまで必要であった重要事項説明書への宅地建物取引士のハンコが不要になり、電子署名で対応可能になった

- 重要事項説明書などに定められていた「書面交付」の義務がオンライン交付でも果たせるようになった

2022年5月に宅建業法が改正されて以降、不動産取引関連の契約書類が全面的に電子化できるようになりました。

あわせて読みたい

宅地建物取引業法(宅建業法)とは?2022年改正について分かりやすく解説|不動産契約の新時代、電子印...

2022年、不動産業界に大きな変革が訪れました。宅地建物取引業法の改正により、一部書面の電子化が可能となり、不動産業界もデジタル化への一歩を踏み出しました。重要...

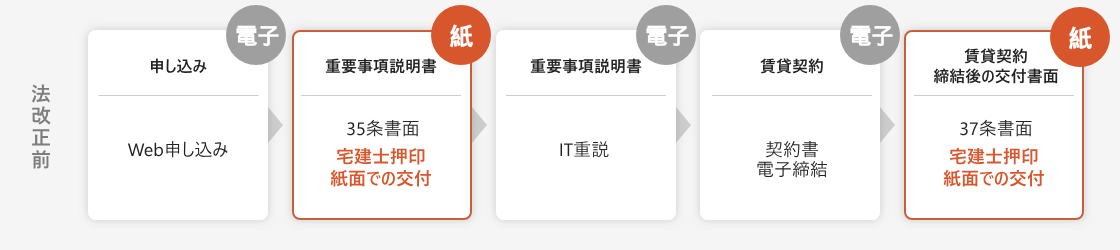

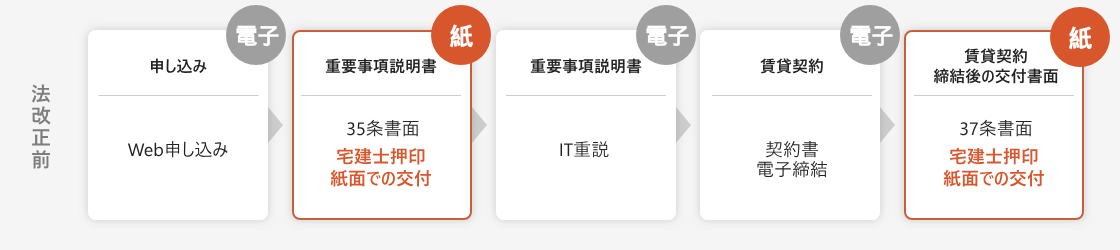

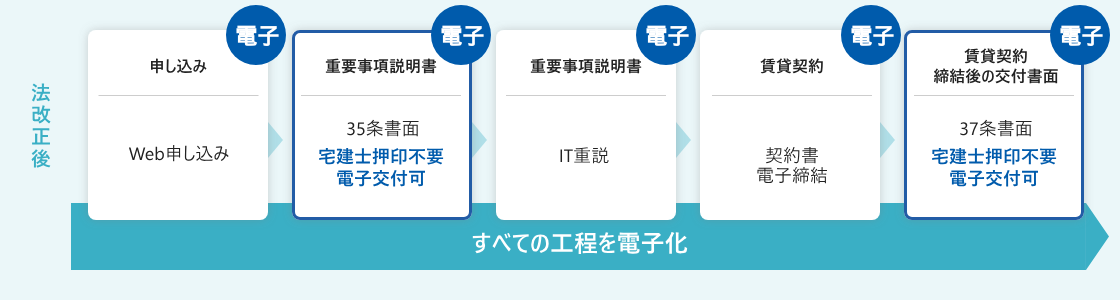

以下の図は、一般的な賃貸借契約の契約締結フローにおける電子化の可否を宅建業法改正前後で比較したものです。

なお、これまで解説した通り不動産取引における契約書類については全面的に電子化が解禁されていますが、例外として「事業用定期借地権設定契約」に関しては公正証書によって契約を締結する必要があり、電子契約での締結が認められていません。

あわせて読みたい

不動産に関する契約はどこまで電子化できる?現状とメリット・デメリット

不動産取引では、多くの書面が必要になることがあります。紙の契約書の場合、当事者が直接集まって押印するか、郵送で契約書をやり取りして押印しなければいけません。...

不動産取引に電子契約を取り入れる4つのメリット

それでは不動産取引に電子契約を導入した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは4つ紹介します。

スピーディーな契約締結を実現

紙の契約書の場合、相手に書類を送付する必要があります。とくに不動産に関する契約は、ほかの契約に比べて押印者が多くなるのが特徴です。具体的には、売主買主、貸主借主といった当事者だけでなく、媒介業者や仲介業者、取引主任者の押印などが必要となります。

建物の賃貸借契約の場合を例に考えてみましょう。一般的に、貸主側は家賃発生日をより早めるため、できるだけ早い入居日を借主側に提案します。その提案に借主側が応じたとしても、関係当事者間を持ち回ったり、郵送したりしている間に契約開始日がきてしまい、契約書が手元にないまま契約が開始するというケースも珍しくありません。

重要事項説明書の交付義務等、宅建業法を満たしていれば、契約書の完成や受け取りがなくても賃貸借契約の成立には問題ありませんが、契約開始日までに契約書が手元にない当事者は不安に感じることもあるでしょう。さらに契約書面の修正は全員の訂正印が必要となるため、万が一契約書面に間違いがあればさらに日数と手間がかかることになります。

しかし電子契約を導入すれば、相手へ即時に契約書を送付できるようになり、こうした時間を大幅に削減できます。万一修正が必要となった場合でも、迅速に対応可能です。今まで以上に迅速に契約締結が可能となれば、当事者も取引への満足度や安心感も高まるでしょう。

印紙税が不要になり大幅なコスト削減

不動産の譲渡や売買に関する契約書、土地の賃借権に関する契約書、建築の請負に関する契約書には、印紙税がかかります。貼付する収入印紙の金額は印紙税法によって定められており、契約の内容や金額に応じて変わりますが、不動産取引にかかる契約金額は高額であることが多く、それに伴って印紙税の額も高額になる傾向があります。

あわせて読みたい

不動産に関する契約書に必要な印紙税額の一覧とよくある疑問への回答

印紙税は「契約書などの文書に対して課される税」のことです。やり取りされる金額が大きい不動産取引では、契約書による契約締結が実務上欠かせないため、多くの場面で...

一方で、電子契約では収入印紙を貼る必要がありません。このため、多くの不動産に関する契約書を交わしている場合、印紙税の大幅なコストダウンが望めます。「なぜ電子契約は印紙税が不要なのか」その理由については次の記事で詳しく解説しています。

あわせて読みたい

電子契約で収入印紙が不要になる理由を政府見解に基づき解説

紙で契約書を交わす際に必要となる収入印紙、つまり印紙税は、電子契約では必要ありません。ここでは、その理由について、印紙税法や国税庁などの見解を踏まえて解説し...

書類の保管問題の解決と検索性の向上

押印された契約書類は、一定期間保管する必要があります。当然ですが、契約のたびにこれらの書類は増えてしまいます。このため、書類の保管場所を借りているという不動産業者も少なくないでしょう。

一方、電子契約では、物理的な保管スペースは必要ありません。さらに、これまで目的の書類を探しにくかったという問題も同時に解決できます。電子ファイルの検索であれば、タイトルや時期、検索タグなどを用いてあっという間に目的の書類を探し出せるからです。

消費者のニーズの高まり

2021年に「不動産の賃貸や購入を考えている」もしくは「1年以内にその予定がある」という方500人を対象にアンケート調査を行ったところ、8割の人が「オンライン契約を利用してみたい」と回答しました。

コロナ禍による外出の自粛やテレワークの広がりなどもあり、物件の内見や重要事項説明をオンラインで行いたい、さらには契約もオンラインで完結させられるなら完結させたい、というニーズが、消費者の間で広まってきていることがわかります。

GMOグローバルサイン・HDといい生活が不動産DXニーズに関する共同調査:不動産の購入・賃貸を検討する人の8割が「オンライン契約を利用したい」

不動産取引に電子契約を取り入れる際の注意点

電子契約を導入するメリットに触れましたが、注意点もあります。ここではとくに覚えておきたい3つのポイントを、解決のヒントとともに解説します。

電子契約サービス導入の必要性を確認する

電子契約を導入する場合、1から契約のシステムを組むのは非常に手間のかかる作業です。サーバーなど新たな設備を準備する必要も生じるかもしれません。

そこでおすすめなのが「電子契約サービス」です。電子印鑑GMOサインをはじめとするクラウド型の電子契約サービスであれば、自社サーバーに専用システムを構築する必要がなく、またインターネット環境があればどこからでもシステムにアクセスできます。最短当日から利用することも可能で、電子契約導入のハードルを大幅に下げることができます。

月額料金&送信料ずっと0円

3分でわかるGMOサイン

セキュリティ性を重視する

電子契約においては、書類のやり取りがすべて電子ファイルで行われます。このため、紙の書類を保管していた倉庫やキャビネットを施錠管理するように、電子ファイルの保管に関してもセキュリティ対策を十分に行う必要があります。

電子契約サービスを選ぶ際は、セキュリティ性にもぜひ注目してください。

なお、電子契約システム「電子印鑑GMOサイン」では、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC 27001」をはじめ、「ISO/IEC 27017」「ISMAP」「SOC2 Type2保証報告書」といった高度なセキュリティ性を担保するための各種認証を取得済みです。

GMOサインのセキュリティ体制を詳しく見る

取引先の理解を得る必要がある

電子契約を行う場合に忘れてはならないのは、自社だけが対応すればよい、というわけではないことです。契約書の相手方にしてみれば、いきなり電子契約の導入を要求されているように感じることもあるでしょう。このため、取引企業にはあらかじめ電子契約を導入することを説明し、理解を得る必要があります。

なお、GMOサインで電子契約を行う場合、契約相手方は費用の負担はもちろん、GMOサインへの申し込みも必要ありません(当事者双方が当事者型電子署名を利用して契約締結する場合を除く)。認証に必要なメールアドレスさえあればよいため、相手方の理解も得やすいといえるでしょう。

不動産取引における電子契約の締結までの流れ

電子契約のメリットと注意点を把握したところで、実際に賃貸借契約を例に挙げ、電子契約の具体的な流れを見てみましょう。

STEP

相談・内見

借主は住宅情報サイトなどで希望条件に合致した物件を探します。その後、希望の物件が見つかれば担当の不動産業者に連絡します。

部屋探しに関する相談や内見は現地で行うことももちろんできますが、最近はZoomなどを利用してWeb上で完結するケースもあるでしょう。

STEP

入居申し込み

内見の結果、入居の意思が固まれば、申し込みを行います。以前は書面での申し込みが一般的でしたが、現在はオンライン申し込みも普及しています。申し込みが完了したあとは入居審査の結果を待ちます。

STEP

契約関係書類の作成

不動産業者は契約に向けて契約関係書類を電子ファイルで作成します。電子契約で用いられる電子ファイルはPDF形式が一般的です。電子契約であれば、借主だけでなく物件オーナーとのすり合わせもオンライン上で用意にできます。

なお、GMOサインでは利用頻度の高い文書をテンプレートとして登録可能です。

STEP

IT重説

「IT重説」とは、重要事項説明書の内容をオンラインで説明することです。テレビ会議用やウェブ会議用のITツールを使って重要事項の説明を行います。

IT重説を行う際は、次の点を守らねばなりません。

- 相手方の承諾を得ること

- 相手方は承諾後であっても書面に変更が可能であることも併せて説明すること

- 相手方の承諾の記録を残すこと

- 電子署名を施した重要事項説明書を電子ファイル等で説明前にあらかじめ相手方に送付しておくこと

- 相手方が書面について改変されていないことが確認できること

あわせて読みたい

IT重説とは?制度の詳細とメリット・デメリット、説明の流れ

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、対面よりもオンラインでのサービスを希望する顧客が増えているのではないでしょうか。従来、対面で行うべきとされていた宅地建物...

STEP

電子契約の締結(オンライン契約)

契約内容への合意が取れたら、契約当事者双方が契約書データに電子署名を行います。これが、従来の紙の契約書への押印にあたります。従来、契約書への押印のためだけに多くの時間をかけて不動産業者のもとまで足を運ばなければならないケースがありましたが、電子契約であればわずか数分で契約を締結できる点が大きなメリットです。

なお不動産業者が電子契約サービスを導入しているのであれば、借主に費用負担やサービス申し込みの手間は発生しません(※GMOサインの場合)。借主はメールアドレスさえあれば、契約書に電子署名を付与できます。

あわせて読みたい

不動産のオンライン契約とは?賃貸と売買における注意点

2021年5月にデジタル改革関連法が成立したことで、不動産のオンライン契約の需要増加が予想されます。本格的な運用開始直前に慌てないように、不動産事業者として社内の...

STEP

契約書類の電子交付

契約締結後、借主のもとには電子ファイルで契約関係書類が送られてきます。書面契約の場合、この契約書類を受け取れるのが入居後以降であることも珍しくありませんでしたが、電子契約であればスムーズな締結が可能なため、契約書類の交付までのスパンも比較的短く済むでしょう。

不動産取引の電子契約におすすめの「電子印鑑GMOサイン」

不動産取引における電子契約には、国内シェアNo.1(※)電子契約サービスの電子印鑑GMOサインがおすすめです。電子印鑑GMOサインは不動産売買契約書/契約内容の変更合意書(覚書)などで、書類の管理についてもすでに多くの不動産企業に採用されています。

※1 「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)

※2 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2024年8月)

次に紹介するのは実際にGMOサインを不動産取引で活用いただいている例です。

株式会社オープンハウス

「電子契約に不慣れなお客さまでも扱える優しい操作性と丁寧な対応が選定理由」

株式会社ランドネット

「書類の多い不動産業界こそ電子契約を積極的に活用すべき」

さらに、電子契約とオンライン決済を統合することで不動産DXを実現した事例を次の記事で紹介しています。「口座振替だけでなくクレジットカード決済も導入したい」「入居者の更新作業にかかる手間をもっと削減したい」とお考えの担当者さまにぜひご覧いただきたい記事です。

株式会社シーラ

「契約と決済を電子化。GMOサインペイメントを通じた不動産DXにより管理業務を改善」

※GMOペイメントゲートウェイ株式会社のWebサイトに遷移します。

\ 月額料金&送信料ずっと0円 /

まとめ:不動産業界の電子契約が当たり前の時代に

かつては完全な電子化には程遠かった不動産取引の現場ですが、2022年の宅建業法改正をきっかけに電子契約の利用が当たり前になりつつあります。

電子契約には以下のように多くのメリットがあります。

- 印紙が必要ない

- 書類の保管場所に困らない

- 書類送付などのタイムラグがない消費者のニーズに対応できる

一方で、電子契約を導入する場合に押さえておきたい注意点もあります。

- 電子契約サービスの導入の必要性を検討する

- 高度なセキュリティ対策がされたサービスを利用する

- 取引先の理解を得る必要がある

本記事の内容が不動産取引における電子契約導入の一助となれば幸いです。

オンラインで不動産契約を行うなら『電子印鑑GMOサイン不動産DX』がおすすめ

GMOサインでは、SMS送信機能や本人確認書類添付機能など不動産契約に役立つオプション機能をパッケージ化して提供しています。

- 個人との契約、本人性の担保をしておきたい

- 紙の契約書管理から解放されたい

- パソコンを持っていない人とも電子契約をしたい

- 契約更新管理をラクにしたい

- 三者間・四者間での契約を電子化したい

- ほかのシステムと連携して業務効率化させたい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ『電子印鑑GMOサイン不動産DX』をご検討ください!

あわせて読みたい

【厳選】不動産業界向けの電子契約サービス6選!導入するメリット・デメリットや失敗しない選び方を解説

不動産業界において、これまでは契約締結の際に紙の契約書を作成するのが一般的でしたが、最近では電子化が進んでいます。2021年のデジタル改革関連法の成立や2022年の...