電子契約を導入したいけれど、どのような要件を満たせばいいのかわからない…

紙の契約書をスキャンして保存する際の要件は?

電子保存した契約書が税務調査や監査で問題にならないか不安…

契約書の電子保管には、電子帳簿保存法やスキャナ保存法の要件を満たす必要があります。単にPDFで保存するだけで要件を満たさない保管方法だと、税務調査のときに認められず、重加算税が課されるリスクもあります。

電子化したデータが使えないとなれば、業務の効率化にならないどころか、思わぬリスクにつながる可能性もあるのです。

この記事では、契約書の電子保管の方法と要件について、電子帳簿保存法改正後の変更点を踏まえて解説します。

契約書を電子化する際は、電子契約サービスを使うのが便利です。『電子印鑑GMOサイン』なら、法対応が万全な電子保管システムを提供しており、契約書の電子保存に関する不安を解消できます。

GMOサインの特徴

- 法対応が万全な電子保管システム:電子帳簿保存法やスキャナ保存法の要件をクリア

- 紙の契約書をスキャンして電子保存も可能:既存の紙契約書もかんたんにデジタル管理

- 監査・税務調査にも強い「文書検索機能」:締結日などの文書情報から必要な文書をすぐに検索

- 電子契約と電子保管が一体化したオールインワンサービス:契約締結から保管までこれひとつで完結

- コストを抑えた導入が可能:低コストで電子契約の仕組みを導入できる

社内に抱える紙の契約書の電子化に悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。GMOサインでは、PDF化代行サービスも提供しているため、労力をかけずに契約書の電子化が可能です。無料のフリープランも用意していますので、電子契約サービスをご検討の際は一度お試しください。

「電子帳簿保存法に関するまるわかりガイド」も無料でダウンロードしていただけますので、こちらもあわせてご利用ください。

電子帳簿保存法まるわかりガイド

電子帳簿保存法について詳しく知りたい方におすすめ!

目次

契約書の電子保管とは?

契約書の電子保管には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。電子帳簿保存法とは、国税関係書類などの保存が義務付けられている書類を電子化して保管することを認めた法律で、電帳法とも呼ばれます。

この章では、契約書の電子化について以下の内容を解説します。

- 契約書を電子保管する際の要件

- 要件を満たしていない場合のリスクと罰則

- 紙の契約書と電子契約書(PDFファイル)の法的効力の違い

あわせて読みたい

【2024年義務化】電子帳簿保存法の対象書類や保存要件、最新改正内容をわかりやすく解説

2023年12月31日で電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)措置が終了し、2024年1月からはついに電子帳簿保存法の本格的な運用が始まりました。たとえば、これまではメールで受...

契約書を電子保管する際の要件は法律で決まっている

契約書を電子保管する場合は「電子帳簿保存法」と、そのなかで定められた「スキャナ保存制度」に従う必要があります。

電子帳簿保存法では、電子データとして保存する際に以下の2つの要件を満たすことが求められています。

データが改ざんされていないことと、必要なときに確認できる状態であることを保証するためです。

紙の契約書のデータ化は任意ですが、データ化する場合は以下の「スキャナ保存制度」の要件に従わなければなりません。

スキャナ保存制度の要件

- 一定期間内の入力

- 定められた解像度とカラー設定

- タイムスタンプの付与

- 読取情報の保存

- バージョン管理

- 入力者情報の確認

- 帳簿との相互関連性の確保

さらに、見読可能な装置の備え付けや電子計算機処理システム関連書類の備え付け、検索機能の確保も欠かせません。要件を満たさない電子保管は、次章で説明するとおり罰則の対象になる恐れがあるため、注意しましょう。

要件を満たしていないとどのようなリスクや罰則がある?

2024年1月1日、電子取引データの保存が義務化されました。そのため、この日以降に取り交わした契約書は、電子帳簿保存法の要件に従っていないと罰則の対象となる恐れがあります。メールやWebサイトでの契約も、要件に従ったデータ保存が必須となり、紙だけの保存は認められません。

要件に沿わなかった場合、以下の罰則を受ける恐れがあります。

- 通常の重加算税35%にくわえて10%が上乗せ。最大45%もの重加算税が課される。

- 青色申告の承認の取り消し

なお、書類や帳簿の改ざん・不正行為は、会社法により100万円以下の過料が科せられるケースもあります。電子帳簿保存法の要件を把握し、要件に沿って契約書を保存しましょう。

電子契約書(PDFファイル)の法的効力は紙の契約書と異なる?

電子署名されている場合、電子契約書(PDFファイル)は紙の契約書と同じ法的証拠力を持ちます。

電子署名法では、以下のとおり電子署名がなされた電磁的記録は、法的に従来の紙の契約書と同じ位置づけと定められているためです。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名法第三条

電子契約書やPDFファイルだからといって、紙の契約書に比べて法的効力が劣るわけではありません。GMOサインでも法的証拠力を持った電子契約が可能です。安心してご利用ください。

監査・税務調査で困らない!契約書の正しい電子保管方法

契約書を電子保管する方法は、以下の2つの場合で異なります。

- 紙の契約書を電子データに変換して保管する

- 電子データとして作成、または受け取った契約書を保管する

ここでは、電子帳簿保存法に対応した契約書を電子保管する方法について詳しく解説します。

紙の契約書を電子化する方法

紙の契約書を電子化するには、契約書をスキャンしてPDF化する方法があります。方法は以下の通りです。

STEP

紙の契約書をスキャンする

署名・捺印済みの紙の契約書をスキャナでスキャンします。もしスキャナがない場合は、スマートフォンに対応したスキャンアプリがあるので、インストールして使ってみましょう。かんたんに書類をPDFファイル化できます。

STEP

スキャンしたPDFを保存する

スキャンした契約書のデータをパソコンに送り、PDFファイル形式で保存します。

STEP

ファイル名を変更し、任意の場所へ保存する

電子帳簿保存法に従って取引先名や契約日などをファイル名に入れて、社内サーバーやクラウドストレージなどへ保存します。ファイル名や保管場所は社内のルールに従いましょう。

過去に取り交わした紙の契約書も電子データとして一元的に保管することで、検索や閲覧がスムーズに行えます。

『GMOサイン』などの電子契約サービスを利用すると、取引先ごとにフォルダ分けして保管することも可能ですので、利用を検討してみてください。

電子契約書の保存方法(電子データとして作成、または受け取った契約書を保管する)

電子データとして作成したり受け取ったりした契約書は、以下の要件を満たしたうえで保存します。

- タイムスタンプを付与するなどで、改ざん防止のための措置をとっている

- ディスプレイやプリンタなどを備え付けて、税務職員に指定されたデータをすぐに出力できる

- 取引などの「日付・金額・取引先」で検索できる

- 日付または金額の範囲を指定して検索できる

- 「日付・金額・取引先」のうち2つ以上の任意の項目を組み合わせて検索できる

電子帳簿保存法の内容に沿って正しく保存しましょう。契約書の電子保管要件については、次章で各項目を詳しく解説します。

また、電子契約サービスを使った契約書作成から締結までの流れを知りたい方は、GMOサインでの流れを画像付きで解説していますので、以下を開いてご覧ください。

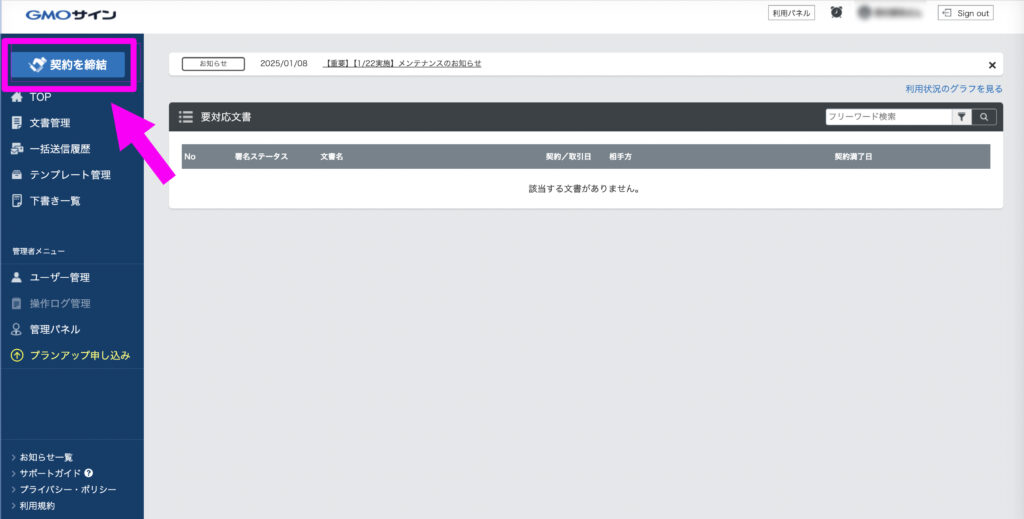

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

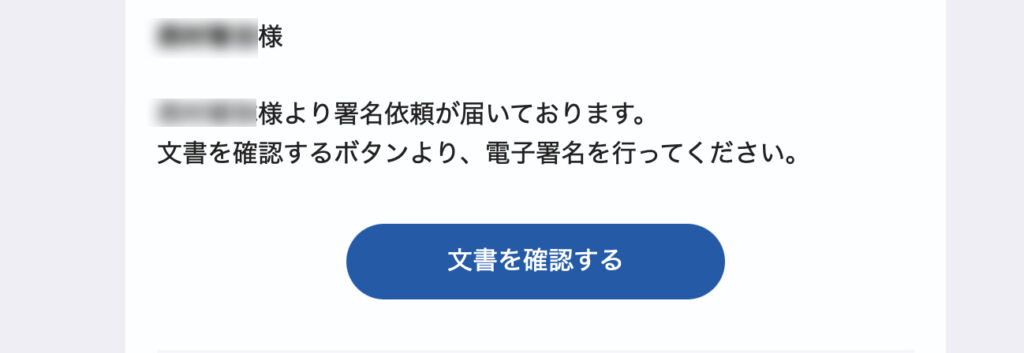

STEP

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

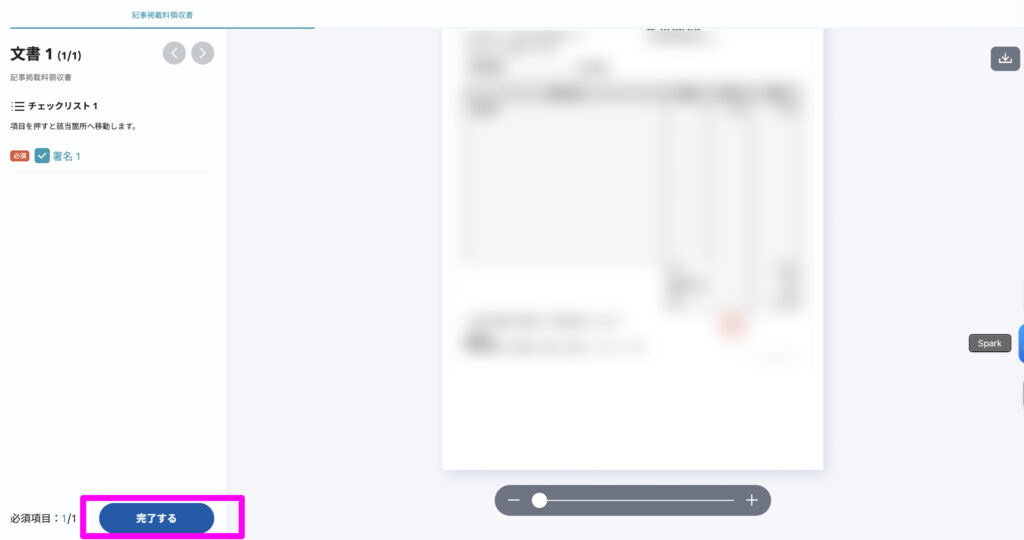

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

法令をもとに契約書の電子保管要件を解説

電子保管の要件は「電子帳簿保存法」と「スキャナ保存法」によって定められています。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

- 納税地で閲覧可能な場所に7年間保存する

- 見読可能性(可視性)を確保する

- 真実性を確保する

- 検索機能を確保する

- マニュアル(電子計算機処理システムの概要書等)を備え付ける

- スキャナ保存に関するその他要件

順に見ていきましょう。

納税地で閲覧可能な場所に7年間保存する

契約書は、納税地で閲覧できる場所に7年間保存する必要があります。税務調査の際すぐに閲覧できるよう、所得税法施行規則などで定められているためです。

第六十三条 第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、起算日から七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

一 第五十八条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿

二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類

三 取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

引用:所得税法施行規則第六十三条

以下で定められているとおり、電子保管する場合も契約書を同じ期間、保管しなければなりません。

第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

引用:電子帳簿保存法第七条

ただし、欠損金の繰越控除をおこなう法人は、最長で10年間の保存が必要になるケースがあるため、該当する事業者はご注意ください。

電子契約システムやクラウドサービスを利用している場合、サーバーが海外にあっても国内からアクセスできれば問題ありません。国税庁の見解としても「海外にサーバーがあるクラウドサービスでも、日本国内から閲覧可能であれば要件を満たす」とされています。

電子保管する場合も、7年間は契約書を納税地から確認できる状態にしておきましょう。

見読可能性(可視性)を確保する

電子保存された契約書を必要なときにすぐ閲覧できる状態を「見読可能性」といい、この要件も満たす必要があります。見読可能性も、税務調査などで契約書の提示を求められたとき、すぐ対応できるようにするためのものです。

電子帳簿保存法施行規則では、電磁的記録を保存する場所に、その記録を閲覧するために必要な機器を備えることが求められています。

二 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

引用:電子帳簿保存法施行規則第二条二項二号

上記のとおり、電子計算機(パソコンなど)・必要なプログラム・ディスプレイ・プリンタなどの機器と、機器の操作説明書を用意しておかなければなりません。

さらに、保存された電子契約書は「整然とした形式」かつ「明瞭な状態」で、速やかに画面への表示や書面への出力ができる状態にします。データが破損している・ソフトウェアがなく閲覧できない状態は認められないのでご注意ください。

真実性を確保する

保存された電子データが改ざんされていないことを証明する「真実性」の確保も欠かせません。電子帳簿保存法施行規則では以下のとおりに定められています。

第四条

(中略)

一 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。

二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。

イ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該取引情報の授受後、速やかに行うこと。

ロ 当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。

イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。

引用:電子帳簿保存法施行規則第四条

上記の内容をまとめると、次のいずれかの方法で真実性を確保することが求められています。

スクロールできます

| 方法 | 概要 |

|---|

| タイムスタンプを使う方法 | 取引情報の「授受前」にタイムスタンプを付す |

| 取引情報の「授受後」速やかにタイムスタンプを付す |

| 業務処理の「通常期間経過後」、規程にもとづいてタイムスタンプを付す |

| 電子計算機処理システムによる方法 | 訂正・削除の履歴が確認できる、もしくは訂正・削除ができないシステムを使用する |

| 規程による方法 | 不正な訂正・削除を防止する事務処理規程を定め、規定に沿った運用をおこなう |

導入しやすい方法で真実性を確保し、契約書を電子保管しましょう。

検索機能を確保する

契約書を電子保管するには、検索機能の実装も必要です。電子帳簿保存法施行規則では保存された電子データを検索できる機能が求められています。

第二条

(中略)

五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

引用:電子帳簿保存法施行規則第二条六項五号

上記を要約すると、以下のとおり3つの検索機能を備える必要があります。

- 基本的な検索条件(日付・金額・取引先名称)を設定できる機能

- 日付や金額の範囲を指定して検索できる機能

- 2つ以上の検索項目を組み合わせて検索できる機能

これらの機能が実装されていることで、税務調査のときにも必要なデータを素早く確認することが可能です。

電子契約サービスであれば、これらの検索機能は基本的に標準搭載されています。自社でシステムを構築するよりも手軽に始められますので、『GMOサイン』などの電子契約サービス上での管理をおすすめします。

マニュアル(電子計算機処理システムの概要書等)を備え付ける

電子契約書を保存するときの要件として、電子計算機処理システムの概要書、つまりマニュアルの備え付けも求められています。税務調査の際に電子データの閲覧方法や操作手順を説明できるようにするためです。

第二条

(中略)

一 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第六項第四号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

イ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)の概要を記載した書類

ロ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

ハ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

ニ 当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

引用:電子帳簿保存法施行規則第二条二項一号

電子契約システムを購入している場合は、そのシステムに付属しているマニュアルがあれば要件を満たせます。新たに自社でマニュアルを作成する必要はありません。

自社で開発したシステムを利用している場合は、以下の書類を備え付ける必要があります。

- システムの概要を記載した書類

- システム開発の際に作成した書類

- システムの操作説明書

- 電磁的記録の保存に関する事務手続き書類

また、電子契約の処理を他社に委託している場合は、委託契約書および保存に関する事務手続き書類も必要です。紙やデータといった様式は問われませんが、すぐに参照できる状態にしましょう。

スキャナ保存に関するその他要件

紙の契約書をスキャンして電子保管する場合、以下で定められているとおり、スキャナ保存の要件も満たす必要があります。

第二条

(中略)

5 法第四条第三項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナとする。

6 法第四条第三項の規定により国税関係書類(同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。

一 次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。

イ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。

ロ 当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。

二 前号の入力に当たっては、次に掲げる要件(当該保存義務者が同号イ又はロに掲げる方法により当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあっては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

イ スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。

(1) 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。

(2) 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。

ロ 当該国税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに第四条第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)。

(1) 当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。

(2) 課税期間(国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。第五条第二項において同じ。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。

(中略)

四 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

イ 整然とした形式であること。

ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。

ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。

ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。

引用:電子帳簿保存法施行規則第二条五項、六項

上記のスキャナ保存の要件をまとめると、以下表のとおりです。

スクロールできます

| スキャン作業のタイミング | 書類受領後の早期入力方式では「おおむね7営業日以内」(※1) |

|---|

| スキャン時の画質 | ・解像度:200dpi相当以上

・赤、緑、青の階調:それぞれ256階調以上(24ビットカラー) |

|---|

| 保管場所に備え付けるもの | ・14インチ以上のカラーディスプレイ

・カラープリンタ

・パソコン |

|---|

※1, 業務処理サイクル方式では「業務処理にかかる通常期間(最長2カ月以内)経過後、おおむね7営業日以内」スキャンした契約書も要件を満たした状態で保存しましょう。

電子契約サービスを利用すれば、電子保管要件をかんたんに満たすことが可能です。コストを抑えて導入したい事業者は、送信料が他社サービスの約半額で利用でき、無料プランもあるGMOサインをお試しください。

改正電子帳簿保存法での変更点を解説

改正電子帳簿保存法で変更された点は以下のとおりです。

- 税務署への事前申請が不要

- タイムスタンプに関する要件の緩和

- 適正事務処理要件の廃止

- 検索機能要件の緩和

- 罰則の強化

- 電子データで受け取った電子取引は電子データでの保管が義務化

税務署への事前申請が不要に(令和4年改正)

これまで、電子的に作成した国税関係帳簿や書類を電子データで保存する際には、事前に税務署長の承認が必要でした。

しかし、令和4年1月1日以降、この事前承認制度が廃止され、国税関係帳簿・書類・電子取引などすべての電子保管に関して事前承認の手続きが不要となっています。これにより、電子保存の導入が容易になり、事業者の事務負担も軽減されています。

タイムスタンプに関する要件の緩和(令和4年改正)

電子データの信頼性を担保するためのタイムスタンプ要件も、令和4年の改正で緩和されました。従来は、電子取引データに対して、受領後3日以内にタイムスタンプを付与することが求められていました。

規制緩和された改正後には、タイムスタンプを付与する期間が最長2カ月以内となっています。

また、改正前には紙の契約書を読み取るスキャナ保存をおこなう際にはタイムスタンプが必須でしたが、改正後はデータの訂正や削除履歴が残るシステムを利用した場合において、タイムスタンプは不要となりました。

適正事務処理要件の廃止(令和4年改正)

適正事務処理要件とは、スキャナ保存をおこなう際に義務付けられていた確認作業を指します。以前は、電子データの保存に際して、相互けん制が働く事務処理体制の整備や定期的な検査が求められていました。しかし、令和4年の改正により、これらの適正事務処理要件が廃止されました。

改正前ではスキャナ保存した契約書にタイムスタンプを付与した後に、記録事項の確認が必要となり、原本である紙の契約書とデータの定期確認も必要でした。適正事務処理要件の廃止によって、スキャナ保存に関する負担は大きく軽減されたといえます。

検索機能要件の緩和(令和4年・5年改正)

検索機能要件も改正電子帳簿保存法で緩和されています。改正前は以下で検索できることが要件でした。

改正前の検索要件

- 取引年月日、勘定科目、取引金額のほか、勘定科目や帳簿の種類ごとの主要な項目による検索

- 日付または金額の範囲指定による検索

- 2つ以上の項目を組み合わせた条件での検索

令和4年度改正では、電子帳簿保存法の対象となる電子取引に関して、税務調査時に迅速に証憑を確認できるようにするため、検索条件を「取引年月日」「取引金額」「取引先名」の3項目に限定することが定められました。

改正後の検索要件

- 「取引年月日」「取引金額」「取引先」による検索

- 日付または金額の範囲指定による検索

- 2つ以上の項目を組み合わせた条件での検索

さらに、令和5年の改正では、検索機能要件のさらなる緩和が加わります。具体的には、基準期間(前々事業年度)の売上高が5,000万円以下の場合や、出力書面(整然とした形式で取引年月日や取引先ごとに整理されたもの)の提示・提出が可能な場合、システム側での追加の検索機能の確保が不要となりました。

つまり、一定の規模以下の事業者や、税務調査時に必要なデータを紙面で出力できる体制を整えていれば、複雑な検索機能の実装義務が免除され、業務負担がさらに軽減されるというわけです。

現状必要なのは、基本の3項目での検索機能(あるいは税務署からの要請に応じたダウンロード対応のみ)となります。

罰則の強化(令和5年改正)

改正電子帳簿保存法では多くの規制が緩和された一方で、不正行為に対する罰則は厳しくなりました。

電子データの隠蔽や改ざんが発覚した場合、通常35%の重加算税にくわえて10%が上乗せされ、合計45%もの重加算税が課されることになりました。罰則の対象となる行為には、二重帳簿の作成や帳簿類の故意な隠匿・破棄などが含まれます。

一方で、「優良な電子帳簿」の要件を満たしている場合には、申告漏れがあっても過少申告加算税が5%軽減される措置も設けられています。ただし、この措置を受けるには「事前に税務署へ届け出ること」「隠蔽や仮装がないこと」が条件です。改正前よりも、電子保管されているデータの正確性や信頼性が求められているといえます。

電子データで受け取った電子取引は電子データでの保管が義務化(令和4年改正・令和6年から完全義務化)

令和4年の改正により、電子取引で受け取った請求書や領収書などのデータは、紙に印刷して保存するのではなく、電子データのままで保存することが義務付けられました。以前は、電子データで受け取った契約書や請求書などを印刷して紙で保管することも可能でしたが、改正後は認められません。

そのため、以下のような取引はすべて電子データで保管する必要があります。

- メールに添付されたPDF形式の契約書や請求書

- クラウドサービスを経由した文書のやり取り

- Webサイトからダウンロードした領収書や取引明細

「電子取引データの電子保存義務化」は、令和4年改正で導入され、2年間の猶予期間を経て、令和6年1月1日から完全義務化されています。今まで紙での管理が中心だった企業も、電子データで管理・保存する体制を整えましょう。

書面と電子データの併用でお悩みの方は、GMOサインの導入サポートをご利用ください。社内導入支援や紙の契約書のPDF化代行サポートを受けることで、スムーズに電子化に対応できます。

あわせて読みたい

【2024年義務化】電子帳簿保存法の対象書類や保存要件、最新改正内容をわかりやすく解説

2023年12月31日で電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)措置が終了し、2024年1月からはついに電子帳簿保存法の本格的な運用が始まりました。たとえば、これまではメールで受...

契約書を電子保管するメリット

契約書の電子保管には、以下のメリットがあります。

- コスト削減になる(印刷・保管・郵送の削減)

- 契約書の検索・管理効率が上がる

- コンプライアンス・セキュリティを強化できる

それぞれ解説します。

コスト削減になる(印刷・保管・郵送の削減)

1つ目のメリットは、以下のようなコストを削減できることです。

- 印紙税

- 紙代・インク代・封筒代

- 郵送料

- 作業にかかる人件費

特に印紙税については、電子契約では課税の対象から外れるため、高額な契約の場合は大きなコスト削減になります。

紙の契約書を保管する場合、税務関係の法令では7年間、会社法では10年間の保管が求められているため、長期間にわたって保管スペースの確保が必要です。契約書を電子化すると保管スペースは必要ありません。

ただし、電子契約システムの導入には初期費用や運用コストがかかることもあります。自社の規模にあったサービスやプランの選定が必要です。

あわせて読みたい

電子契約サービス29社を徹底比較!どこを選ぶべき?特徴や料金、使いやすさなどをご紹介【2025年4月最新...

紙の契約書は、作成後に署名・押印を行い、さらに相手方にも同様の手続きをしてもらう必要があり、非常に手間がかかる業務です。しかし、電子データを用いて契約書の作...

契約書の検索・管理効率が上がる

検索や管理の効率が上がることもメリットの1つです。紙の契約書を棚やキャビネットに保管している場合、必要な書類を探し出すだけでも時間がかかります。契約書が想定とは違う場所に保管されていた場合は、探し出すのにさらに時間を費やす恐れもあるでしょう。

電子保管では、ファイル名に取引先名や契約日などの情報を含めれば、検索機能を使ってすぐに契約書を見つけ出すことが可能です。従来は担当者や部署ごとに分散していた契約書を、社内サーバーや電子契約システムで一元管理できることも、大きなメリットといえます。

また、電子保管は紙と違い、紛失や劣化を防ぐことも可能です。誤って削除しなければ紛失する恐れはないうえ、電子データであればバックアップを取れます。業務効率アップのためにも、契約書は電子保管するのがおすすめです。

コンプライアンス・セキュリティを強化できる

契約書の電子保管には、コンプライアンスやセキュリティ面でもメリットがあります。

電子契約サービスではアクセス権限の設定が可能です。契約書を閲覧する必要がない人に権限を与えなければ、情報漏えいを防げます。また、ログ管理で操作の履歴が記録されるため、不正に改ざんがおこなわれた場合でも「誰が」「いつ」「どのような操作をしたか」を把握することが可能です。

電子署名やタイムスタンプを利用すると、契約の真正性も担保でき、法的証拠力を持った契約を結べます。コンプライアンスやセキュリティ面にも配慮したい事業者にも電子契約・電子保管がおすすめです。

契約書の電子保管に関するよくある質問

電子帳簿保存法の対象外の契約書もある?

電子保存義務の対象外となる契約書や書類は以下のとおりです。

- 手書きで作成された国税関係帳簿

- 棚卸表や貸借対照表などの決算関係書類

- 電子取引で授受していない書類

すべての契約書が電子帳簿保存法の対象になるわけではないことを、把握しておきましょう。

電子契約書の保存期間は何年間?

税法では、電子契約書の保存期間は紙の場合と同じく7年間です。7年の間は、納税地で電子契約書を閲覧できる状態を保つ必要があります。

データの保管場所は納税地の管轄外でも構いませんが、納税地や事業所などのパソコンから常にアクセスできるようにしましょう。

電子契約書は紙に印刷して保管してもいい?

電子契約書は基本的にデータでの保管が推奨されており、印刷は不要です。2024年1月以降は電子保存が義務化されていますが、以下の条件を満たせば紙での保管も可能です。

- 電子保存が困難な「相当の理由」がある

- 税務職員からの電磁的記録のダウンロード要請に応じられる

- 税務職員への出力書面の提示・提出が可能である

紙への印刷も可能ですが、電子データの保管もあわせて必須といえます。

紙の契約書をスキャンした後は保管が必要?

紙の契約書は引き続き保管することをおすすめします。スキャンした契約書の電子データは「準文書」と見なされ、法的効力が限定的であるためです。

万が一、契約の真正性や内容について争いになってしまった場合でも、より法的効力のある原本を提示できます。電子データでの保管を進めつつ原本も保管し、将来トラブルが生じた場合に備えておくと安心です。

PDF化した契約書には法的効力がある?

紙の契約書をスキャンした場合と同じく、PDF化した契約書も法的には「準文書」として扱われます。原本より証拠力が弱くなる点に注意が必要です。

そのため、契約書をPDF化した場合も、原本である紙の契約書を保管して争いになった場合に備えましょう。

GMOサインで快適に契約書を電子保管しよう

この記事では、契約書の電子保管方法について、最新の法改正に対応した注意点を紹介しました。

電子帳簿保存法は、数年おきに改正されています。改正が行われる度に変更点を確認するのは手間がかかりますよね。

そうした負担を軽減したい方には、自動で法改正に対応してくれる電子契約サービスの利用をおすすめします。

なかでも『電子印鑑GMOサイン』は350万社以上が導入し、国内シェアNo.1(※)を獲得した安心して使える電子契約システムです。人気の理由として、標準プラン(契約印&実印プラン)の月額料金が8,800円(税抜)とリーズナブルで、電子帳簿保存法に準拠していることが挙げられます。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

GMOサインであれば、電子帳簿保存法を遵守した電子保管が可能です。既存の紙の契約書をPDFファイル化するサービスや導入支援サポートも用意しています。無料のフリープランからぜひ試してみてください。