建設業は電子契約を導入した方が良い?

電子契約を導入する際の注意点は?

建設業では電子契約が認められており、業界全体で電子契約の普及が進んでいます。しかし、法的な懸念が払拭できていないなどの理由で、いまだに電子契約を導入できていない事業者もいるでしょう。

実は電子契約を導入していないことで、以下のようなデメリットが生じています。

導入しないことによるデメリット

- 削減できるはずのコストが発生している

- 業務が効率化できていない

- 不正のリスクと隣り合わせ

- DX化に遅れ、業界内での競争力が低下する

- クライアントからの信頼が下がる恐れがある

電子契約を導入することで、業務効率化やコストの削減、競争力の強化にもつながります。建設業での導入事例を参考にしつつ、自社で電子化できる契約がないか見直してみてください。たとえば、電子契約サービスの「電子印鑑GMOサイン」では、建設業界で以下のような導入事例があります。

とはいえ、導入したいけれど法的な有効性やセキュリティについて不安な方もいらっしゃるでしょう。法的なリスクや導入へのハードルを感じていらっしゃる方は、電子契約サービスの導入支援サポートを受けることをおすすめします。

GMOサインでは、契約書の電子化に向けた導入支援サポートを実施しています。立会人型電子署名と当事者型電子署名の両方を利用でき、建設業法に準拠した契約締結が可能です。国内シェアNo.1(※)を獲得する電子契約サービスなので、安心してご利用いただけます。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

- 自社の契約書が法的に有効かどうか不安な方

- 紙の契約書の作成・保管・管理の手間を省き、業務効率化を図りたい方

- 取引先との間で電子契約を導入する際の課題や、スムーズな連携方法を知りたい方

このような方は、無料プランのお試しや資料請求をご利用ください。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

STEP

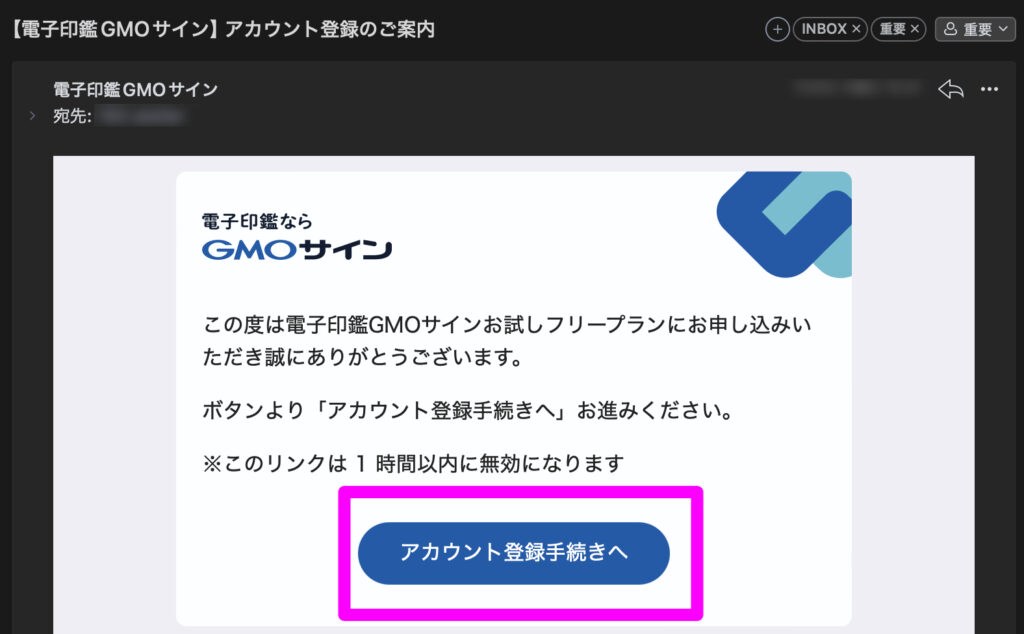

届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック

STEP

情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

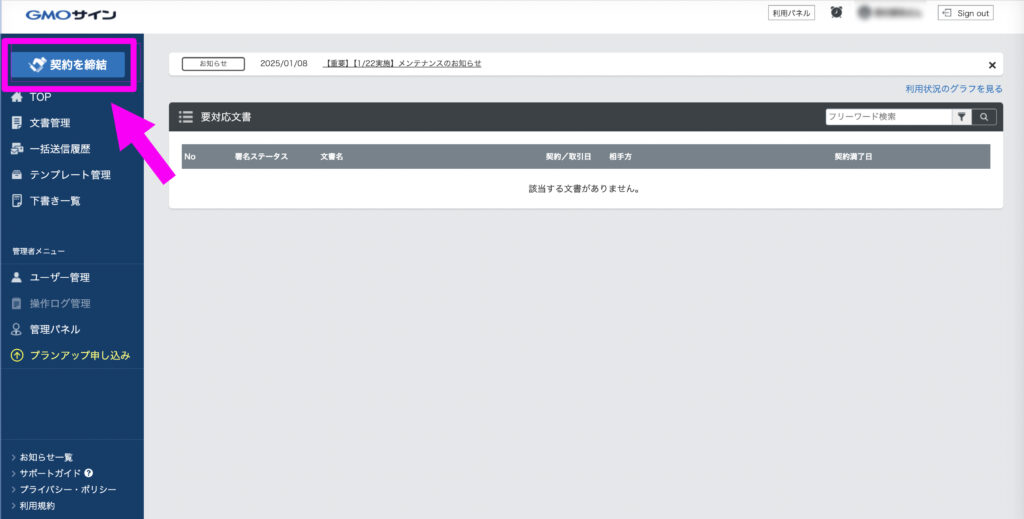

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

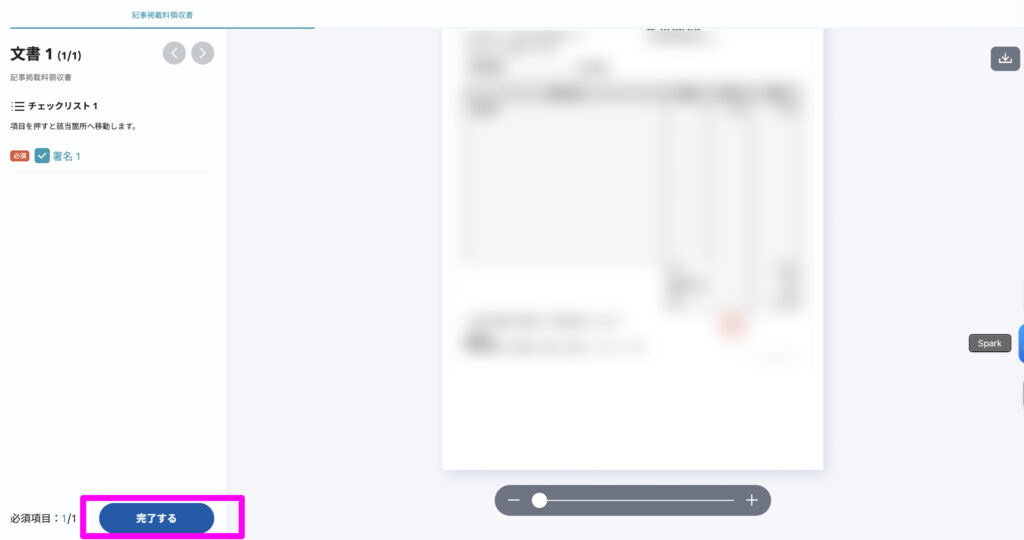

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

STEP

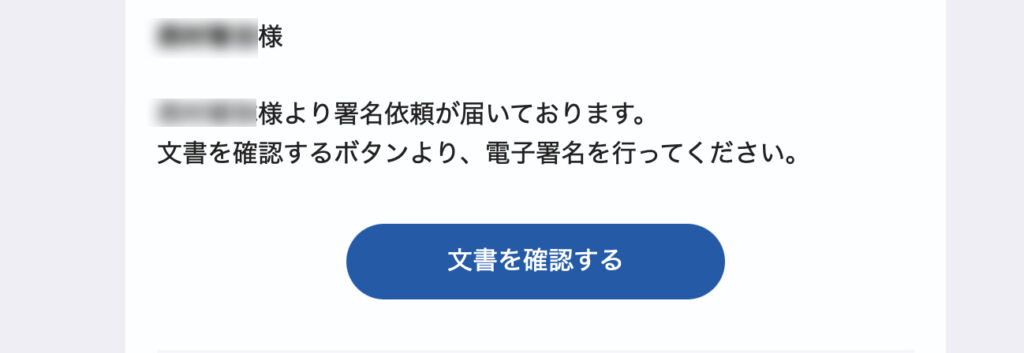

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

目次

建設業が電子契約を導入すべき5つの理由

電子契約は業務効率化やコスト削減につながるため、建設業においても導入が進んでいます。建設業が電子契約を導入すべき理由は以下の5つです。

- コストを削減できる

- 業務を効率化できる

- コンプライアンスの強化につながる

- 競争力強化につながる

- クライアントからの信頼性が向上する効果もある

それぞれのメリットも交えて具体的に解説します。

コストを削減できる

建設業における電子契約のもっとも大きなメリットは、コスト削減ができることです。紙の契約書を扱う場合、郵送代や印刷代、印紙税がかかります。特に建設業では契約金額が高額になることが多く、印紙税を負担に感じている事業者も多いでしょう。

電子契約を導入すれば、紙の契約書にかかる費用を削減できます。郵送代や印刷代がいらなくなることにくわえて、収入印紙も不要になります。電子契約は税法上の課税文書にあたらないため、印紙税が発生しないのです。

契約金額が数千万円にのぼる工事請負契約書では、印紙税だけで数万円かかることがあります。この費用をゼロにできるのは大きなメリットです。

あわせて読みたい

なぜ電子契約では収入印紙が不要なの?政府見解に基づいて印紙税がいらない理由を解説

電子契約書には印紙がいらない?印紙税が不要になる法的根拠を知りたい! 電子契約においては印紙の貼付が不要です。印紙代がかからないため、紙の契約書よりもコストを...

業務を効率化できる

電子契約は業務効率の向上にもつながります。紙の契約書では、以下の作業が負担になりがちです。

- 印刷や製本、押印作業

- 郵送作業

- 契約書の保管や検索などの管理作業

電子契約を導入すれば、このような作業が大幅に削減されます。契約書をオンラインで送信するだけで、相手方はすぐに確認・署名が可能です。また、契約書保管もデジタルデータとして行うため、必要な契約書をすぐに検索して表示できます。

また、郵送も必要ないため、取引先との契約書締結にかかる時間も短縮されます。これまで数日かかっていた作業が数時間で完了するため、業務効率化を実感できるはずです。自社の作業負担を減らすだけでなく、取引先にとっても利便性が向上します。迅速な対応が可能になり、取引先からの評価にも良い影響を及ぼすでしょう。

コンプライアンスの強化につながる

電子契約を導入すると、コンプライアンスの強化につながるというメリットもあります。紙の契約書は、保管場所を工夫しても盗み見や改ざんのリスクを完全に防げません。

一方、電子契約では、契約書の閲覧権限を細かく設定できるため、リスク管理にも向いています。たとえば、閲覧できる従業員を限定するなど、権限のない人がアクセスできないように設定できます。また、誰がいつ契約書を閲覧したのか記録として残るため、不正があればすぐに発見可能です。

電子署名やタイムスタンプを活用することで、万が一契約書の改ざんが行われた場合にもすぐに検知できます。自社のコンプライアンスを強化し、不正やトラブルを未然に防ぐためにも、電子契約の導入を検討してみてください。

競争力強化につながる

電子契約の導入は、建設業において競争力を高める手段にもなり得ます。

業務のデジタル化が進む現在、取引先からの迅速な対応や効率的な契約締結が求められる場合が増えていませんか?紙の契約書では時間がかかる手続きも、電子契約なら即日で完了できるケースも珍しくありません。スピード感を求めるクライアントに対応できるという点では強みとなるでしょう。

ほかにも、電子契約の対応可否でクライアントに与える影響は以下のように異なります。

スクロールできます

| 電子契約対応業者 | 電子契約非対応業者 |

|---|

| 契約締結のスピード | オンラインで即時契約が可能 | 書類郵送のため数日~数週間かかる |

| 管理のしやすさ | クラウド上で一元管理可能 | 紙書類を別途ファイリング・保管が必要 |

| コスト | 印紙税不要、郵送費削減 | 印紙税・郵送費がかかる |

| コンプライアンス | 契約履歴が明確に残る | 紛失・改ざんのリスクあり |

| 変更・修正の容易さ | 電子上で修正・再締結が容易 | 再印刷・再郵送が必要 |

電子契約を導入しているクライアントにとっては、非導入事業者を選ぶことにはデメリットが多くなっているといえます。逆に電子契約に対応できることを示せれば、自社イメージの向上や取引先からの信頼獲得にもつながり、差別化を図れるでしょう。

電子契約の導入は、事業者のDX化の一環としても注目されています。自社の業務効率を高めるだけでなく、相手方にとってもメリットが大きいため、ぜひ導入しておきましょう。

クライアントからの信頼性が向上する効果もある

電子契約は、契約業務の透明性と安全性が高まるため、取引先からの信頼を強化する効果もあります。これまでの紙契約では、改ざんや紛失のリスクがあり、不安を感じる取引もあったでしょう。

電子契約は、電子署名やタイムスタンプなどの改ざんを防ぐ技術や、閲覧履歴の記録機能があるため、契約内容が正確であることを保証できます。安心して契約業務が進められることで、取引先に対して安心感を与えられます。

電子印鑑GMOサインでも、導入した多くの事業者が電子契約のさまざまなメリットを受けています。電子契約への切り替えを検討されている方は、以下のページに掲載されている企業の導入事例や、導入で得られた効果も参考にしてみてください。

そもそも建設業で電子契約は可能?

結論からいうと、建設業でも電子契約は可能です。法律でその有効性が明確に認められています。

2001年の建設業法改正により、紙契約だけでなく電子契約も認められるようになりました。さらに、2018年には経済産業省と国土交通省の声明により、電子契約が建設業法に適合していると公式に認められ、多くの企業が導入を加速させました。

背景にはコスト削減や業務効率化のメリットだけでなく、業界全体のDX化推進という流れもあります。このような変化に取り残されないためにも、電子契約を早期に導入することが推奨されます。

安心して電子契約を始めるには、信頼できる電子契約サービスを選ぶことが大切です。

電子印鑑GMOサインは建設業法や国土交通省のガイドラインに準拠しており、導入社数350万社を超える国内シェアNo.1(※)の電子契約サービスです。導入支援サポートも用意しているため、安心して導入できます。フリープランのお試しや資料ダウンロードから始めてみてください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

建設業関連で電子契約可能な契約

建設業で日常的に取り交わされる契約書の多くが電子契約に対応しており、紙契約から電子化への移行が進んでいます。建設業で電子契約が可能な契約書には、以下のものがあります。

電子契約が可能な書面の代表例

- 工事請負契約書

- 売買契約書

- 賃貸借契約書

- 注文書・受発注書

- 注文請書

- 雇用契約書

- 業務委託契約書

- 請求書、見積書、納品書、領収書 など

参考:電子印鑑GMOサイン

建設業で多く利用される契約書を電子化することで、郵送や保管にかかる手間やコストを大幅に削減できます。特に印紙税が不要になる点は、契約金額が高額になりやすい建設業にとって大きなメリットです。

また、電子契約には検索機能が備わっており、契約書をすぐに確認できるため、事務作業の負担を減らせます。必要な契約書をかんたんに探せるので、取引先からの急な問い合わせ対応なども問題なく進められます。契約業務や管理業務がスムーズに進むため、全体の業務効率も高めることが可能です。

ただし、契約書の中には電子化できないものもあります。「事業用定期借地契約」や「企業担保権の設定又は変更を目的とする契約」、「任意後見契約書」に関しては、現在のところ書面での契約が法律によって定められているため、該当する契約書がある場合はご注意ください。

電子印鑑GMOサインでは、建設事業者が利用する契約書に対応しています。導入支援サポートも充実しているため、初めて電子契約を導入する事業者も使いやすいサービスです。サービス内容を詳しく解説したダウンロード資料も多数そろえていますので、もっと知りたい方は以下のページからご利用ください。

あわせて読みたい

【2025年最新】電子契約できる契約書の見分け方と具体例を徹底解説!電子契約の利用頻度が高い契約書も紹介

これから電子契約・電子署名を活用していきたいと思っていたとしても、どのような契約書で使えるのかわからないと困ってしまいます。実際、電子契約を導入したものの電...

建設業における電子契約法制化の歴史

電子契約が広がりを見せるようになった背景には、法改正や制度整備が大きく関係しています。ここでは、建設業における電子契約法制化の歴史を解説します。

建設業法の改正(2001年)

2001年、建設業法の改正によって初めて電子契約が認められました。それ以前の建設業法第19条1項および2項では、契約の当事者間で必ず書面を作成し、署名または記名押印をして相互に交付することが義務付けられていたのです。

“建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は 記名押印をして相互に交付しなければならない。” (第19条1項)

“請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。” (第19条2項)

引用:建設業法|e-GOV法令検索

このように紙の契約書を交わすことが必須でしたが、2001年の改正により第19条3項が新設され、電子的な方法で契約を締結できるようになりました。

“建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。” (第19条3項)

引用:建設業法|e-GOV法令検索

かんたんに要約すると、相手方の承諾と技術的基準を満たす場合には、電子的な方法での契約締結を認めるということです。2001年の建設業法改正が、電子契約を導入可能にした大きな一歩となりました。

しかし、2001年の改正後、電子契約はすぐに普及したわけではありません。建設業法施行規則第13条に基づく技術基準の適合性に関する不明瞭さがあったからです。具体的には、電子契約システムが技術基準を満たしているかどうかが不透明だったため、多くの事業者が導入をためらっていました。

グレーゾーン解消制度による国土交通省の回答(2018年)

電子契約がすぐに普及しなかった問題を解消するために活用されたのがグレーゾーン解消制度です。この制度を活用したことにより、電子契約の導入を後押しする声明が国土交通省から発表されました。

グレーゾーン解消制度は、事業者が法解釈の曖昧さを事前に確認することを目的としており、新しいサービスが法的に問題ないかどうかを政府機関が回答する仕組みです。(参考:経済産業省 グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度)

あわせて読みたい

グレーゾーン解消制度とは?活用事例をもとにわかりやすく解説!類似制度も併せて紹介

グレーゾーン解消制度というものを聞いたことがあるでしょうか。 新しく事業を営なもうとしているとき、その事業について法規制が適用されるかどうかがはっきりとせず、...

2018年には経済産業省と国土交通省が、クラウド型の電子契約サービスについて「適法である」と明確にした声明を発表しました。この声明では、電子契約が法律の要件を満たす限り、書面での契約と同じ効力を持つとしています。

関係省庁が検討を行った結果、照会者が提供するサービスにおいては、①契約成立後に照会者から契約当事者に送信されるデータを電磁的記録として保存及び印刷を行うことは可能であること、②照会者により公開鍵暗号方式による電子署名及び電子的な証明書の添付の手続が行われることから、当該サービスは、建設業法施行規則第 13条の 2 第 2 項に規定される技術的基準(建設業法第十九条第三項に規定する情報通信の技術を利用する措置に係る技術的基準)を満たすことが明らかとなりました。

引用:2018年 1 月 29 日経済産業省ニュースリリース 電子

グレーゾーン解消制度をきっかけとした国土交通省の回答は、電子契約導入を後押しする大きな転換点となったのです。

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社でも、自社サービスである「電子印鑑GMOサイン」の適法性を明確にするため、グレーゾーン解消制度を活用しました。その結果、電子印鑑GMOサインが記名押印に代わる有効な電子署名として適法であることが、デジタル庁・法務省・財務省から正式に確認されました。

GMOサインを用いた電子署名は、電子署名法第2条第1項に定める電子署名に該当し、同規定を引用する契約事務取扱規則第28条第3項に基づき、国の契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものとして、利用可能と考える。

GMOサインを用いて、契約書等の電子データをクラウドサーバにアップロードし、それぞれの利用者がログインして双方の契約締結業務を実施する仕組みが、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当し、契約書、請書その他これに準ずる書面、検査調書、見積書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能であると考える。

引用:照会書

GMOサインはグレーゾーン解消制度を利用し、電子契約が建設業法に完全に準拠していることを確認済みです。そのため、建設業での利用においても法的リスクがなく、安心して導入できます。

建設業法施行規則の改正(2020年)

2020年には、建設業法施行規則が改正され、電子契約に関する技術基準が具体的に明文化されました。

建設業法施行規則第13条の4第2項(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。

引用:建設業法|e-GOV法令検索

明文化された内容を要約すると以下の3つがポイントになります。

- 見読性: 電子契約書が誰でも正確に読み取れる形式で保存され出力できること

- 原本性: 契約内容が改ざんされていないことを確認できる仕組みがあること

- 本人性: 契約者が本人であることを確認するための仕組みがあること

特に、新たに追加された「本人性」が注目されました。この追加要件では、契約者が本人であることを確認するメール認証などの仕組みが求められています。ここで紹介した3つの技術上の基準はのちほど詳しく解説しますが、電子印鑑GMOサインではすべての基準を満たしているため、法的リスクなく安心して利用できます。

建設業で電子契約を導入することは法的に安全であり、多くの企業が業務効率化やコスト削減のために利用を始めています。利用に不安を感じる場合でも、GMOサインは導入支援サポートを充実させているため、スムーズに導入を進めることが可能です。

建設業の電子契約に必要な要件

電子契約を建設業で導入するためには、建設業法施行規則第13条の4第2項に基づく技術的基準を満たす必要があります。

建設業法施行規則第13条の4第2項(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。

引用:建設業法|e-GOV法令検索

技術的基準として求められる見読性・原本性・本人性の3つの要件について、それぞれ詳しく解説します。

見読性

電子契約で最も基本的な要件が見読性です。契約内容が誰でも正確に読める形式で保存され、必要なときに確認や印刷ができることを指します。具体的には、PDFなどの一般的な形式で契約書を記録し、誰でも内容をスムーズに確認できる状態を保つことが求められます。

見読性を満たすことで、契約内容を正確に伝えるだけでなく、誤った理解や認識ミスを防げます。特に建設業では、契約内容が複雑で専門用語が含まれることが多いため、見読性を確保しておくことは大切です。

電子契約サービスを導入すれば契約書がデジタル保存されるため、キーワード検索などで必要な書類をすぐに見つけられます。これも見読性の基準を満たすうえでは大切な機能です。

原本性

原本性とは、契約書が当事者によって作成され、その後変更が加えられていないことを証明できることを指します。電子契約では、電子署名やタイムスタンプを使うことで実現できます。

電子署名は、契約者本人が作成したものであることを証明するとともに、契約内容が改ざんされていないことを示します。一方、タイムスタンプは、契約書が特定の日付時点で存在していたことを証明し、その後に変更がないことを裏付けます。

建設業では契約金額が大きく、契約条件も複雑であるため、契約書の正当性を保証することがとても重要です。また、契約書が改ざんされていないことを証明する方法として、公開鍵暗号方式を使った電子署名を施すことが必要です。電子契約に原本性を持たせることで、契約の信頼性を向上させるだけでなく、法律上の有効性を確保するうえでも重要な役割を果たします。

あわせて読みたい

暗号化の基礎知識|仕組みとアルゴリズムの種類、メリット・注意点

「暗号化」という言葉はよく耳にすると思います。クレジットカードのオンライン決済などで見かけることも増えました。では実際に、どのような仕組みで暗号化しているの...

本人性

本人性とは、契約を結ぶ人が当事者本人であることを証明できることを指します。たとえば、SMS(ショートメッセージ)認証やメール認証などが一般的な手法です。これにより、なりすましや不正な契約締結を防ぐことが可能です。

また、本人確認を確実にするために、第三者機関が発行する電子証明書を使用することもあります。電子証明書により、契約を行う相手が間違いなく本人であることを保証できます。

建設業では、契約金額が大きいケースや複数の関係者がかかわる場面も多いため、本人確認をしっかりと行うことが必要です。不正な契約やなりすましといったトラブルを防ぐだけでなく、関係者全員が安心して契約を進められます。

このような細かい技術的要件を自社で整備することは難しいため、電子契約サービスの利用をおすすめします。電子契約サービスでは、かんたんな操作で技術的要件を満たした契約書の作成・締結・管理が可能です。

電子印鑑GMOサインでは、上記で解説した技術上の基準の要件を満たした契約締結が可能であることにくわえ、相手方の承諾を得るためのサポートも実施しています。相手方の承諾を得るための案内文やマニュアルが準備されているため、電子契約への移行が進みやすくなります。

導入に向けた疑問を解消するためのダウンロード資料も各種そろっていますので、以下のページからお気軽にダウンロードしてみてください。

建設業で電子契約システムを導入する際のポイント

電子契約の要件を満たすサービスを自社で構築することは難しく、費用もかかります。そのため、電子契約を導入する際は電子契約サービスを利用することをおすすめします。

電子契約サービスを導入する際には、事前の準備や自社にあったサービスを選ぶことが大切です。ここでは、スムーズな導入のためのポイントを詳しく解説します。

社内と社外に承諾を得る

電子契約の導入を成功させるためには、社内外の理解を得ることが大切です。業務の流れが大きく変わるため、関係者に詳しく説明して承諾を得ることが必要です。

社内の承諾を得るには、電子契約のメリットであるコスト削減や業務効率化を具体的なデータとともに伝えるとよいでしょう。たとえば、印紙税や郵送代が大きく削減できることや、契約業務の作業時間が短くなるなど、具体的なメリットや導入事例を示すと効果的です。

たとえば、電子印鑑GMOサインで紹介されている「東邦電気産業株式会社」の事例を挙げます。同社は年間1,300件の注文書を紙で処理していましたが、電子契約の導入により、年間約50万円ものコスト削減を達成しました。また、契約締結までの時間も大幅に短縮され、業務の効率化を実現しました。

(参考:電子印鑑GMOサインの導入事例)

電子契約の導入により郵送代や印紙税のコスト削減はもちろんのこと、契約締結のスピードアップなど業務効率化も実現できます。導入の意義を明確にすることがポイントです。

また、建設業法第19条第3項では、電子契約を導入する際には相手方の事前承諾を得る必要があると定められています。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)

3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

建設業法|e-GOV法令検索

社外の承諾を得るために、相手方への案内文や操作マニュアルを準備し、電子契約の内容やメリットを説明しましょう。案内文や操作マニュアルを配布して説明を行えば、従業員や取引先の理解を得やすくなり、スムーズに電子契約の導入が進められるでしょう。

GMOサインでは相手方への説明資料も用意しています。取引先への提案時にご活用ください。

自社にあった電子契約サービスを選ぶ

自社にあった電子契約サービスを選ぶことも大切なポイントです。建設業で電子契約を利用するにあたっては、以下の基準でサービスを比較してみてください。

スクロールできます

| 基準 | チェックポイント |

|---|

| サービスの特徴 | ・建設業界の電子契約に強みがあるか

・どのくらいの企業規模に向いているか

・建設業における導入事例や実績は豊富か |

| 機能の充実度 | ・複雑な操作なく直感的に操作できるか

・外部システムと連携できるか

・電子署名機能、タイムスタンプ機能があるか

・モバイルアプリも対応しているか

・タブレット端末を用いた対面契約が可能か |

| サポート体制 | ・セキュリティや信頼性は担保されているか

・導入支援サポートや問い合わせ対応が充実しているか |

| コストパフォーマンス | ・月額料金や送信料などのコストは他社と比較して安いか |

GMOサインは、国内シェアNo.1(※)の電子契約サービスで、建設業界での契約締結にも対応しています。また、社内外の理解を得るための案内文やマニュアルも準備されているため、電子契約への移行を安心して進められます。

公式サイトではさまざまな導入事例を紹介しています。もっと詳しく知りたい方は公式サイトから資料ダウンロードもご利用ください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

建設業の電子契約に関するよくある質問

建設業の電子契約はFAXでできますか?

できません。FAXは、建設業法で認められる電子契約の方法に含まれません。電子署名やタイムスタンプなどの技術的措置が必要なため、FAXでは法的要件を満たせないためです。

電子契約のデメリットは?

電子契約の導入については、従業員や取引先の理解を得るために手間がかかることがデメリットとして挙げられます。

しかし、電子契約サービスの導入支援サポートを利用すれば、従業員や取引先の理解も得やすくなり、デメリットを解消できます。無料オンライン相談を利用して、電子契約への不安や悩みを相談してみてください。

建設業の電子契約は印紙不要ですか?

電子契約では印紙税が課税されません。電子契約書は電子データという位置付けであり、紙の課税文書に該当しないためです。

たとえば、工事請負契約書を電子化すれば、印紙税の負担を大幅に削減できます。契約数が多い、または契約金額が大きい建設事業者では、コスト削減効果を大きく実感できるでしょう。

電子契約のやり方は?

電子契約は以下の手順で行います。

STEP

電子契約サービスを選ぶ

信頼性が高く法的要件を満たしたサービスを選びましょう。

STEP

契約書を作成・アップロード

PDFなどの形式で契約書を作成し、サービス上にアップロードします。

STEP

相手方の承諾を得る

相手方が契約内容を確認し、電子署名を行うことで契約成立です。

STEP

契約書を保存する

クラウド上で契約書を管理し、いつでもかんたんに検索・閲覧できます。

建設業は電子契約のメリットが多い業種です

電子契約は、紙契約と比べて多くのメリットがあります。電子契約導入のおもなメリットとしては、コスト削減と業務効率化です。特に工事請負契約金額が高額な建設業では、印紙税のコスト削減が大きなメリットとなるでしょう。

近年の法改正や国土交通省のガイドライン整備により、電子契約は法的にも認められており、多くの企業が導入を進めています。取引先にとってもメリットの多い契約方式ですので、対応できるように導入準備を進めることをおすすめします。

GMOサインは、建設業法や電子署名法に準拠しており、安全かつ効率的に電子契約を進められるサービスです。導入支援サポートも行っているため、安心して電子契約を導入していただけます。

また、GMOサインでは無料のフリープランも利用でき、電子契約の導入に向けて実際の操作性などを試せます。面倒な設定は不要で、登録後はすぐに契約書の作成・発行が可能です。気になる方は、フリープランから試してみてください。