契約書はどうやって作成すればよい?

契約書の正しい形式がわからない

電子契約でも法的に有効なの?

この記事では契約書の作り方について、以下の内容で解説します。

- 契約書に記載すべき基本的な内容(例文付き)

- 契約書作成から締結までの流れ

- 契約書のテンプレート作成方法

- 契約書の取り交わし方と注意点

- 収入印紙の貼付けが必要な契約書の種類と金額

契約書を作成したら相手方と取り交わす必要があります。これまでは対面や郵送などの方法が一般的でしたが、最近は電子契約サービスを使った契約締結が主流になっています。「企業IT利活用動向調査2024」(一般財団法人日本情報経済社会推進協会・株式会社アイ・ティ・アール)によると、電子契約を利用している企業は77.9%にも上りました。

電子契約には紙の契約書と同様の法的証拠力を持たせられるのはもちろんのこと、契約締結までの時間やコストを削減できるといったメリットがあります。これから契約書を締結する際は電子契約の利用をおすすめします。

国内シェアNo.1(※)の『電子印鑑GMOサイン』は、はじめての方でもわかりやすく、スムーズに契約を進められるのが特徴です。電子署名法に準拠し、法的証拠力を持つため、オンラインでも安心して契約が結べます。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

GMOサインの特徴

- 国内導入企業数350万社以上でシェアNo.1を獲得

- はじめての方でも直感的で使いやすい画面設計

- 月額利用料および1通あたりの送信料金が業界最安水準

- 1カ月単位の契約が可能

- お試しフリープランでも月に5通までの契約書送信が無料でできる

GMOサインでは無料プランも用意しており、契約締結や書類管理の基本機能を試せます。月に5通までであれば月額料金も送信料もかからないため、契約書を結ぶ頻度が少ない方は無料プランの範囲だけで十分利用できるでしょう。

無料プランの申し込みは3ステップで完結し、数分で電子契約を利用できるようになります。契約書の作成・送信を検討されている方はぜひお気軽にご利用ください。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

STEP

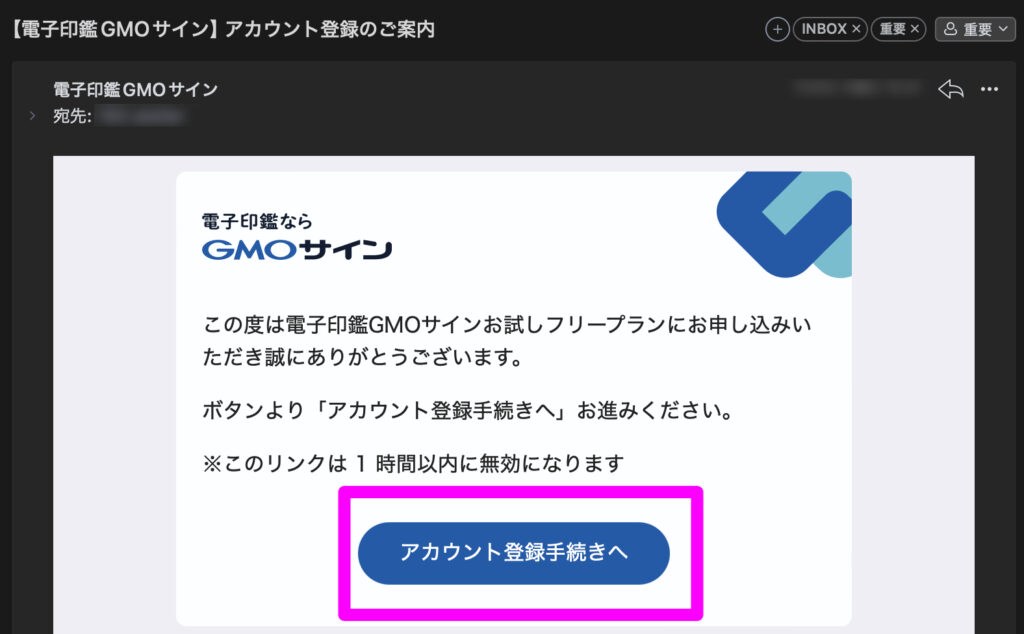

届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック

STEP

情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

目次

契約書とは?

「そもそも契約書ってなに?なぜ必要なの?」と疑問を抱いている方に向けて、まずは以下の項目を解説していきます。

- 契約書を作成する理由

- おもな契約書の種類

- 覚書・誓約書・念書との違い

契約書を作成する理由

実は、契約そのものは当事者双方の合意があれば、口頭でも成立します。形式としての契約書は必ずしも作成しなければならないものではありません。

民法では「契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」としています。

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用:民法|e-Gov法令検索

なお、民法上の契約のほとんどは契約書を不要とする不要式契約ですが、保証契約については、書面で締結しなければ効力が生じないとされています。

※保証契約のほかにも、契約金額が一定金額以上の工事請負契約などが該当します。

では、なぜビジネスの現場では契約書を作成するのでしょうか。ビジネス上の取引では、取引金額が高額になるうえ契約内容が複雑であり、当事者双方が書面で確認することが重要になります。

万が一トラブルになり、裁判で争うことになった場合、証拠として書面が必要です。契約書には、こうしたトラブル回避や裁判上の証拠といった重要な役割があるのです。

あわせて読みたい

契約書の正しい郵送方法と発送時のマナー|法令遵守でリスクを回避

契約の相手方に契約書を送付する際、コンプライアンスの観点から気をつけたい契約書の送付方法と発送時のマナーについて説明します。 また、最近では紙の契約書に代わっ...

おもな契約書の種類

契約の中には、大きく分けて日常的に使用されることが多い典型契約とこれに該当しない非典型契約の2つが存在します。典型契約の種類は以下のとおりです。

典型契約の種類

- 贈与契約

- 売買契約

- 交換契約

- 雇用契約

- 請負契約

- 委任契約

- 寄託契約

- 組合契約

- 和解契約

- 賃貸借契約

- 使用貸借契約

- 消費貸借契約

- 終身定期金契約

典型契約は民法でルールが定められているため、契約書内に記載がなかったとしても契約不適合責任などが適用されます。なお、事業者が特に利用することが多いのは以下のような契約です。

スクロールできます

| 契約の例 | 契約類型 | 内容 |

|---|

| 業務委託契約 | 非典型契約 | 企業・組織が業務の一部やすべてを外部に委託する契約 |

| 秘密保持契約 | 非典型契約 | 企業・個人が重要な秘密情報を開示する際に、第三者への開示や無断使用を禁止するための契約 |

| 売買契約 | 典型契約 | 売主と買主の間でサービスや商品の売買取引を行う場合に締結する契約 |

企業や個人と契約を結ぶ際には、適切な契約書を準備する必要があります。報酬の支払い条件や金額などに問題がある場合、作り直しになることもあるので内容には十分に注意してください。

覚書・誓約書・念書との違い

契約書と混同されるものとして覚書や誓約書などがありますが、契約書とはどこが違うのか疑問を抱く人もいるでしょう。契約書や覚書、誓約書、念書はそれぞれ特徴が異なるので、意味を理解しておくことが大切です。

覚書は、契約書を作成する際に前段階で合意した内容を文書にしたり、契約書の作成後に変更内容を追加したりする場合に作成されます。したがって、契約書を補完するものといえるでしょう。覚書は、法的には契約書と同等の効力を持っています。

次に誓約書ですが、念書と呼ばれることもあり、法的な機能などに違いはありません。誓約書はビジネスシーンで使用されることが多い一方で、念書は多くの場合、個人間で活用されます。これらは、当事者の一方が相手方に対して約束した内容を書面に明記し、約束した旨を証明する目的で作成されます。

誓約書や念書は、当事者の一方の意思表示だけが書面に記載されているため、双方が合意している契約書や覚書と同様の法的効力があるとはいえません。ただし、裁判の際の証拠資料としては一定の効力があります。

契約書作成から締結までの流れ

契約書はどのような流れで作成していくのか見ていきましょう。一般的には、以下の手順で進められます。

STEP

契約内容の確認

契約書は、当事者双方が合意したことを文書にするものであり、契約書を作成する前に合意内容を明確にしておくことが重要です。

具体的には、契約書に契約条項として盛り込む事項(契約の目的、金額、条件など)について、当事者間で入念に確認しておく必要があります。

STEP

契約書の作成・修正

契約内容の確認後、契約書を作成します。契約書のテンプレートをお持ちであれば、具体的な契約内容を落とし込んでいけばよいでしょう。

当事者の一方がドラフトを作成し、出来上がったものを両者で確認しながら、必要に応じて加筆・修正していきます。

STEP

契約書の製本・電子化

契約書のドラフトが確定したら、次は製本作業を行います。一般的に契約書は、当事者の人数分を作成します。

電子契約を結ぶ際には、契約書をPDFファイルとして保存しましょう。電子契約でやり取りした場合は、電子帳簿保存法に則ってそのまま電子データで保存する必要があります。紙のみの保存はできないので注意してください。

STEP

契約書への署名・押印

株式会社であれば、通常、代表取締役が自署の上、会社印を押印します。個人の場合は、印鑑登録済みの実印や相手が認めたハンコもしくは署名を使用することになるでしょう。

電子契約では、電子契約サービスに契約書をアップロードして電子署名を付与し、相手方に送信します。相手方が内容を確認して、同様に電子署名を付与し、返送すれば契約の締結が完了です。

STEP

契約書の郵送・保管

最後に、一方が署名・押印した契約書2部を相手方に郵送します。契約書を受け取った当事者は、同様に署名・押印し、契約書の1部を相手方に返送します。双方で取り交わされた契約書は、その後、互いに大切に保管します。

電子契約サービスを利用すれば、クラウド上で電子データが保存されるため、契約書の保管も効率的になります。

たとえばGMOサインでは、特定の文書を探すための検索機能やフォルダごとに保存する機能なども用意しています。紙の文書のようにファイルを出して確認する必要がないため、管理の手間を避けたい方は電子契約を利用することがおすすめです。

契約書の作成方法|テンプレート(雛形)よりもChatGPTアプリでの生成が簡単

契約書を作る際、一から情報をまとめて作成するのは難しいと感じますよね。「テンプレートを使用して契約書を作成したい」と考えている方もいるのではないでしょうか。

ただし、契約書は売買契約書や業務委託契約書など、文書ごとに記載する内容が大きく異なり、テンプレートがほとんど役に立たないこともあります。

そのため、最近ではChatGPTなどの生成AIを利用して作成することも増えています。

契約書を作成したい方は、ChatGPTなどの生成AIを開き、以下の指示文(プロンプト)を入力してみてください。冒頭の[契約書名]の箇所のみ、「売買契約書」など希望する契約書名に変更が必要です。

あなたは法律の専門家であり、熟練した契約書作成のエキスパートです。「[契約書名]」という名称の契約書を作成してください。以下の各項目をバランスよく組み込み、明瞭で読みやすく、かつ法的に有効な契約書を作成してください。なお、本ドラフトは初稿として作成されるため、最終的な法的有効性の確認は必ず専門家によるレビューを経るものとします。

##項目

基本情報の明示:契約書のタイトル、作成日、契約当事者(名称、所在地、代表者等)の情報を明記する。

定義と用語の整理:本契約内で使用される重要な用語や定義を、分かりやすく箇条書きまたは項目別に記載する。

契約の目的と背景:契約締結の目的、背景、契約の対象や範囲を明確に説明する。

当事者の権利と義務:各当事者が有する権利、負うべき義務や責任を、詳細かつ公平な内容で記載する。

契約期間・更新・終了条件:契約の有効期間、更新方法、解除条件、契約終了時の対応策について明確に示す。

対価・支払い条件:金銭の授受が伴う場合、支払い方法、期日、遅延時の取り扱いなどを具体的に記載する。

紛争解決と法的準拠:紛争が発生した場合の解決方法、管轄裁判所、準拠法等、法的リスクに関する条項を含める。

秘密保持、免責事項、その他の条項:必要に応じて、秘密保持、データ保護、不可抗力、損害賠償などの条項を追加する。

補足と留意事項:業界特有の条件や、追加で確認すべき事項について、注釈や補足説明を加える。

必要に応じて項目を追加するなどして、作成したい契約書に近いものが出力されるよう調整してください。出力された文章をWordなどに移してテンプレートとして使用するのがおすすめです。

また、出力された文章はそのまま利用するのではなく、必ず確認や調整を行いましょう。AI出力でもミスは発生する可能性はあるので、次章で紹介する「契約書に記載すべき内容」も確認しながら仕上げてみてください。

契約書に記載すべき基本内容|例文付きで解説

契約書に記載すべき基本項目には、以下のものがあります。

- 表題(タイトル)

- 前文

- 目的物および内容の特定

- 金銭の支払関係

- 引き渡し関係

- 契約期間

- 契約の解除

- 損害賠償

- 危険負担

- 契約不適合責任

- 秘密保持

- 裁判管轄

- 協議

- 後文

- 契約締結日

- 署名・押印欄

ただし、契約書の中には「労働者派遣契約書」や「特定継続的役務提供の契約書」のように、記載すべき項目が指定されているものもあります。どのような情報を盛り込むべきなのか、必要な要件を把握して作成することが大切です。

各項目について、例文を交えて解説します。

表題(タイトル)

業務委託契約書

引用:Ⅲ – 契約書の参考例|厚生労働省

表題では何のための契約なのかを明らかにします。記載する内容は契約によっても異なりますが、特定のルールが定められているわけではないので、内容がわかりやすいものを選択しましょう。

「売買契約書」「業務委託契約書」など、契約書名をそのままタイトルとして利用することもありますが、内容がわかりづらい場合は「〇〇に関する業務委託契約書」など補足を付け足すことがおすすめです。

前文

委託者〇〇〇〇(以下「甲」という)と受託者〇〇〇〇(以下「乙」という)は、〇〇〇業務(以下「委託業務」という。詳細は第2条に定める)の委託にあたり、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

引用:Ⅲ – 契約書の参考例|厚生労働省

前文には、契約者氏名や取引の内容、契約の締結日などを記載します。誰がどのような目的で契約を結ぶのか、前文で理解できるように作成しましょう。

また、契約の要旨とともに、契約書で繰り返し表記される当事者の会社名などは、略称(甲、乙など)を決めておき、前文で示しておきます。以下、各条項ではその略称で表記します。

目的物および内容の特定

第1条(目的)

1.本基本契約は、甲が乙に一定の業務を委託する時の基本的な事項を定めることを目的とし、第2条から第14条の項目は本基本契約の契約期間中に甲が乙に委託する一定の業務に共通して適用される。

2.本基本契約に定めのない、個別業務で制作するアニメーション作品の情報、業務の代金と支払金額、業務の内容、スケジュールは、個別の業務の契約書(発注書)に定める。

3.本基本契約は、甲が乙に業務の発注が継続する間は、▢年毎に双方が確認して、更新する。

▢年以上、発注がない場合は、自動的に解約するものとする。

第2条(委託する業務)

1.甲が、乙に委託するアニメーション作品の制作の業務は、

※_______________________________________の業務とする。

2.甲が乙に制作の業務を委託するアニメーション作品と必要な作品情報は、個別の業務の都度、確認する。

3.甲が乙に委託する前項の作品の制作の担当業務は、個別の業務の都度、確認する。

引用:契約書・発注書、 取引書面の ひな型例と作成方法|文化庁

契約を交わすことで実施される取引の目的や内容を記載します。目的条項は契約の最初に記載することが一般的です。

また、目的条項は当事者間での認識の統一を図るとともに、契約解釈の基準にもなります。特に、契約不適合責任の判定について確認する際、契約の動機が重要なポイントになるので、正しく記載しておきましょう。

なお、信義誠実や基本原則を記載するパターンもありますが、民法に規定されているため目的条項の中に盛り込む必要は原則ありません。

金銭の支払関係

第3条(委託料の支払い)

1.委託業務に関する委託料は、金〇〇〇円(消費税を除く)とする。

2.乙は、委託期間満了の翌月〇日までに委託料を請求し、甲は、乙からの請求に基づき、請求書受領日の翌月〇日までに乙が指定する銀行口座への振込によって委託料を支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

3.委託料には、委託業務にかかる一切の報酬に加え、費用(国内外の通信費、出張旅費・宿泊費を含む)を含むものとする。ただし、委託業務の遂行のために必要となる乙の出張旅費・宿泊費等の諸費用は、予め乙が甲に申し出て甲が承諾したものに限って甲の負担とする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

支払価格については、税込であるか否かを明確にします。支払方法は、一括払いでなく分割払いとする場合には、その点も明記します。また、振り込みであれば、振込手数料をどちらが負担するかについても記載しましょう。

業務委託を遂行するうえで交通費や宿泊費などが発生する場合は、どのような条件でどちらが負担するべきなのか明記しておきます。金銭の支払い関係は特にトラブルになりやすい項目なので、当事者間で話し合いを重ねながら内容を決定しましょう。

引き渡し関係

第3条 (本商品の引渡し等)

1 甲は、 ○○年○月○日までに、乙に対し、本商品を引き渡すものとする。なお、本商品引渡に伴う費用は甲の負担とする。

2 本商品の所有権は、前項の引渡しをもって、甲から乙に移転するものとする。

引用:売買契約書の書式テンプレート・ひな形の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

売買契約の場合は、上記の金銭の支払関係と、対象となる物件の引き渡し関係が契約条項のおもな内容です。引き渡しについての条項では、どのタイミングから売主から買主のものになるのか具体的に記載します。不動産売買契約の場合、対抗要件となる登記の手続きについても記載しましょう。

引き渡し関係の条項についても、当事者間で話し合って決定することが一般的です。納得できない場合は、協議を重ねて同意を得る必要があります。

契約期間

第2条(委託業務)

委託業務について、次のとおりとする。

(1)委託期間

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。

(2)委託業務内容

〇〇〇〇

〇〇〇〇

(3)善管注意義務

乙は、委託業務に関して、善良なる管理者の注意をもって誠実にこれを遂行するものとする。

(4)遂行状況の報告

乙は、甲からの求めに応じて委託業務の遂行状況を都度報告するものとする。

(5)委託業務の変更

委託業務を変更する場合は、事前に相手方と協議の上、書面によって変更を合意するものとする。

(6)その他の条件

〇〇〇〇

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

業務委託契約など、契約の性質上、期間を定めておく必要がある場合は、契約の有効期間を定めます。また、契約更新の可能性が高い場合は、必要に応じて自動更新の有無についても記載しておきましょう。

自動更新の条項がないまま勝手に更新を行うと、相手方は契約がすでに失効しているはずだと判断してしまうので、トラブルにつながる可能性があります。なお、契約期間の条項は、業務委託契約の他にも賃貸借契約や秘密保持契約、ライセンス契約などで記載することがあります。

契約の解除

第10条(契約の解除)

1.甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、〇日以内にその違反が是正されなかった場合には、その後何らの催告手続きも要せずに本契約を解除できるものとする。

2.甲及び乙は、相手方に次の各号に該当する事由のいずれかが生じた場合には、何らの通知または催告を要せずに本契約を解除できるものとする。

(1)監督官庁より営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき

(2)その財産について仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産、民事再生、会社更生、会社整理の申立てがあったとき、もしくは清算手続に入ったとき

(3)手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき

(4)支払停止または支払不能の事由を生じたとき

(5)前各号に準ずる経営を著しく困難とする事項が生じたとき

3.前二項の定めにより本契約が解除された場合、解除した当事者は、これによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。なお、この場合の損害賠償の諸条件は前条に従う。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

当事者の一方に契約上の債務不履行などがあった場合を想定し、契約解除事由と方法を記載します。契約解除には以下の3種類が存在します。

- 合意解約

- 事前の催告を必要とする解約

- 無催告で行う解約

解除に際して、事前の催告を必要とする場合や無催告解除ができる場合についても条項を設けておきます。何らかの理由で契約を解除せざるを得ないこともあるので、最悪の場合も想定して滞りなく手続きが完了するように要件を記載しておきましょう。

損害賠償

第9条(損害賠償)

甲及び乙は、相手方が本契約に違反したことによって、または、本契約に要求される義務を履行しなかったことによって損害を被った場合には、その被った損害(民法第416条各項に定める範囲とする)を、本契約の委託料相当額を上限として賠償することを相手方に求めることができる。ただし、相手方の故意または重過失に起因する場合、および、前条違反の場合については、当該上限の定めを適用しないものとする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

債務不履行によって損害が生じた場合、相手方に損害賠償を請求できます。

損害賠償請求は、民法において権利として規定されているため、本来は契約条項に定める必要がないものです。しかし、実際に発生した損害額を主張・立証することが難しい場合が多いため、契約書に損害賠償額を予定する特約条項を入れるケースも少なくありません。

民法によって定められている規定よりも広い範囲を指定できるので、金額の上限についても詳しく記載しておくとよいでしょう。

危険負担

第4条(危険負担)

1 本商品の所有権が乙に移転する前に、乙の責めに帰することのできない事由により、滅失、毀損したときは、その損害を甲が負担するものとする。

2 前項の場合において、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、乙は本契約を解除することができる。

引用:売買契約書の書式テンプレート・ひな形の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

売買契約などにおいて、両当事者の責任なく債務を履行できなくなった場合に、 他方の債務をどちらが負担するのかが危険負担の問題です。基本的には、引き渡しをもって危険が移転するというルールを盛り込むのがよいでしょう。

つまり、納品前に生じた滅失、毀損その他の危険は、その危険が買主の責めに帰すべき事由がある場合を除いて売主の負担とし、一方、納品後に生じたものは、売主の責めに帰すべき事由がある場合を除いて買主の負担とする、という内容を盛り込むことになります。

契約不適合責任

(契約不適合責任)

第○条 乙は、本件目的物が契約内容に適合しない場合(ただし、次条に定める事由は除く。)、適合しないことを知った時から1年以内に甲にその旨通知し、かつ相当の期間を定めて履行の追完を催告した場合に限り、履行の追完を請求することができる。

2 前項の催告にもかかわらず、乙が定めた期間に甲が追完しない場合、乙は、甲に対し不適合の内容に応じた代金の減額を請求できる。

3 本条の規定は、乙による損害賠償請求又は解除を妨げない。

引用:契約不適合責任(瑕疵担保責任)を定める場合 条 項 例|新日本法規WEBサイト

契約不適合責任はもともと瑕疵担保責任と呼ばれていました。しかし、2020年4月の民法改正によって、従来の売主の瑕疵担保責任の仕組みが廃止され、債務不履行責任の特則であった契約不適合責任についての規定が新設されています。

売買などで、物品の種類・品質・数量について契約内容に適合しない場合、契約解除権や損害賠償請求権以外に追完請求権や代金減額請求権が生じます。これらについても契約条項に記載します。

秘密保持

第8条(営業秘密)

1. 甲及び乙は、委託業務に関して知りえた相手方の営業秘密を善良なる管理者としての注意義務をもって管理するものとし、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、営業秘密を第三者に漏洩し又は開示してはならず、また、委託業務以外の用途に使用してはならないものとする。ただし、次の各号に該当するものは営業秘密にあたらないものとする。

なお、本契約において、営業秘密とは、委託業務に関して知り得た相手方の技術上・営業上・経営上の一切の情報のうち、相手方から文書等で開示されたものについては秘密である旨の表示がされた情報、口頭によって開示されたものについては開示者により開示時に営業秘密である旨告知され、かつ開示後〇〇日以内に

書面で当該情報が秘密である旨が明示された情報をいうものとする。

(1)相手方から知得する以前に既に所有していたもの

(2)相手方から知得する以前に既に公知となっていたもの

(3)相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない理由により公知となったもの

(4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わずに適法に知得したもの

(5)相手方の営業秘密を使用することなく自ら開発若しくは取得したもの

2.前項の定めにかかわらず、甲または乙は、法令、政府機関または司法機関の命令により開示が要求された営業秘密を、その要求された目的及び必要の範囲に限り開示することができる。ただし、緊急若しくはやむを得ない場合を除き、その開示に先立って相手方に対して通知するものとする。

3.甲及び乙は、本契約の終了後に相手方の要請を受けた場合、それまでに相手方から入手した一切の営業秘密(これが記録された紙面などの有形物、電磁的データなどの無形物を含む)を返還又は廃棄するものとする。

4.前項の場合において、複製・複写・電子化された営業秘密がある場合には、受領当事者の責任により複製・複写・電子化された営業秘密を廃棄するものとする。

5. 甲および乙は、委託業務及び本契約の内容や存在についても、営業秘密と同等に取り扱うものとする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

契約内容によっては、取引を通じて相手企業の経営上の戦略や顧客情報などの秘密情報を取り扱うことがあります。トラブルを防止するために、一方が知り得た情報を第三者に漏えいすることを禁止する条項が必要です。

秘密保持の条項では、情報の管理方法や契約終了後の取り扱いについても定めます。なお、秘密保持の範囲については法的な定めがないため、当事者同士で確認を行い、契約書に要件を盛り込みましょう。

裁判管轄

第17条(裁判管轄)

本契約に関し、甲乙間の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

契約に関してトラブルが生じた場合、訴訟に発展することも想定されます。契約書内では、提訴する裁判所を双方の合意によってあらかじめ決めておくことが大切です。

裁判は相手方が提訴した裁判所で行われることになるため、遠方で裁判を起こされると交通費などの移動費用がかかってしまいます。

たとえば自社の所在地が東京で、訴訟を起こした相手方が大阪の場合、大阪まで出向いて裁判を進めなければいけません。多大な費用や労力がかかってしまうため、契約を締結する際は裁判管轄についても慎重に決めましょう。

協議

第15条(協議)

本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙協議の上これを決定するものとする。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

契約締結後は、想定外の事態が生じることも考えられます。こうした場合、改めて当事者間で協議して解決する必要があります。そこで、契約書にそのような協議を行う旨を明記します。

協議について契約書で定めておくことで、当事者双方が安心感を持って業務を進められます。また、相手方から誠実な印象を持たれることもあるので、良好な関係を構築できるようになるべく契約書に条項を記載することがおすすめです。

後文

以上、本契約の証として、正本2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

後文とは、契約書の内容を締めくくるものであり、当事者間で契約が成立したことや契約書の保管方法などについて記載します。基本的に後文は法的効力に影響を与えることはなく、表記方法について法律上のルールなどもありません。

しかし、契約の運用ルールや保管方法などを記載することでトラブルを回避できます。契約の整合性や信頼性を高めることにもつながるため、用途にあわせて記載しておきましょう。

契約締結日

令和〇年〇月〇日

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

契約がいつから有効となるのかを明らかにするため、契約締結日を記載します。記載方法は和暦・西暦のどちらでも構いません。契約締結日は以下のようなパターンに分かれており、最終的に当事者同士で決定します。

- 契約期間が定まっている場合、開始日にそろえる

- 当事者間で最初に署名された日にあわせる

- 当事者間で最後に署名された日にあわせる

- 当事者間で契約条件に合意した日にあわせる

契約内容を話し合う際は、契約締結日についてもいつにするべきなのか定めておきましょう。当事者間で認識のずれをなくしておくことでトラブルを回避できます。

署名・押印欄

(甲)

(乙)

引用:業務委託契約書の書式テンプレート・ひな型の無料ダウンロード|弁護士法人 デイライト法律事務所

契約書の最後に、契約当事者全員の署名・記名押印欄を用意しましょう。民事訴訟法では、文書は署名や押印によって真正性が認められると定められています。

(文書の成立)

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

引用:民事訴訟法|e-Gov

単純に名前を明記するというだけでなく、署名には法的な有効性を担保するという役割があります。契約書における署名や押印は非常に大切なのです。

なお、電子契約の場合は、電子署名の付与によって真正性が推定されます。

電子契約サービスであれば、電子署名やタイムスタンプを付与した安全性の高い電子契約を締結可能です。「GMOサイン」では、電子署名がテキスト入力や手書きサインといった方法でかんたんに挿入できます。

紙の契約書を取り交わすよりもコストを抑えてスピーディーに締結業務が行えるので、ぜひ一度お試しください。

契約書の取り交わし方|電子契約が増えています

契約書の取り交わし方には、以下の方法があります。

最近では、特に電子契約を利用する企業が増加しています。それぞれどのような特徴や注意点があるのか確認していきましょう。

郵送・対面契約

1つ目の方法は、郵送や対面での取り交わしです。これらの方法では、契約書を紙に印刷する必要があります。

一般的に、契約書は横書きで複数ページにわたります。通常契約書の左側2カ所をホチキス止めします。その後、契約書の縦の長さにあわせて細長く切った紙を縦折りにして契約書の背に糊付けしておくと、補強できるだけでなく、体裁も整います。

お互いが書面を確認し、署名欄に捺印を行うことで契約書の取り交わしが完了します。

郵送する場合、契約書は信書にあたるため注意が必要です。法令で定められた方法で郵送しなければいけません。具体的には、日本郵便株式会社か国から許可を得た信書便事業者を利用する必要があるので注意しましょう。ほかの方法で郵送した場合は、郵便法第4条違反となり、3年以下の懲役か300万円以下の罰金を支払うことになります。

電子契約

2つ目の方法は、電子契約です。電子契約では、契約書の作成・送付・保管などの業務がすべてオンラインで完結できます。

契約書をPDFファイルで保存したら、電子契約サービス上でアップロードをして電子署名とタイムスタンプを入れます。サービス上で相手方へ送信し、相手方も同様に電子署名を行えば、契約締結が完了です。具体的なステップは以下の「GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ」をご覧ください。

電子署名やタイムスタンプは最新技術によって契約書の偽造を防ぐ仕組みであり、文書が改ざんされていないことを担保できます。

また、紙の契約書には印紙税がかかりますが、電子契約は紙の契約書ではないため印紙税はかかりません。さらに印刷にかかる紙やトナー代にくわえて、郵便代金もかからないため、コストを削減できます。

紙の契約書と同じような効力を持ちながらセキュリティ強化やコスト削減、管理の効率化などを実現できるので、迷っている方は「GMOサイン」をぜひ試してみてください。

GMOサインは、操作しやすい管理画面や保管機能などが特徴で、350万社以上(※)に導入されています。有料プランだけでなく無料のプランも用意しており、月に5件まで文書の送付が可能です。

※ 導入企業数は「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする。自社調べ(2023年11月)

かんたんに登録ができるので、この機会にぜひお試しください。

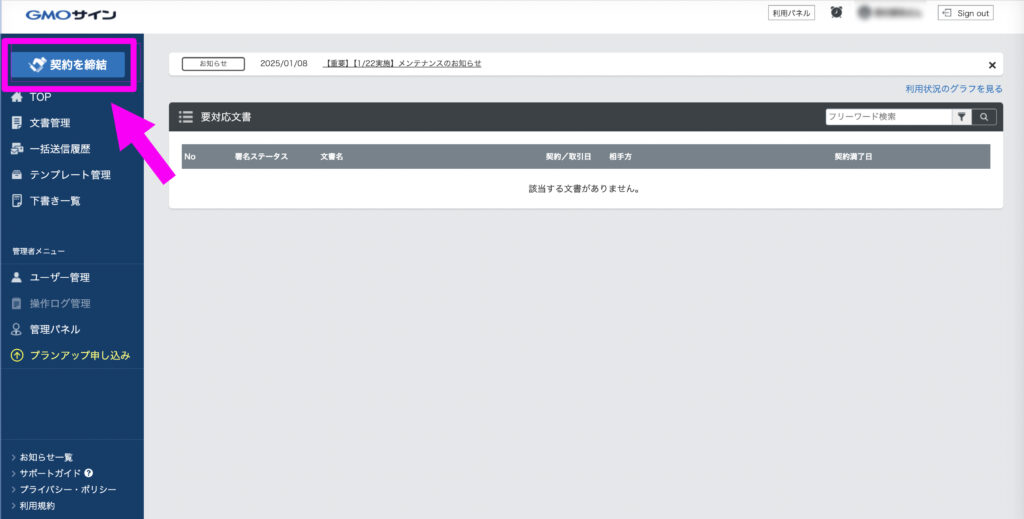

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

STEP

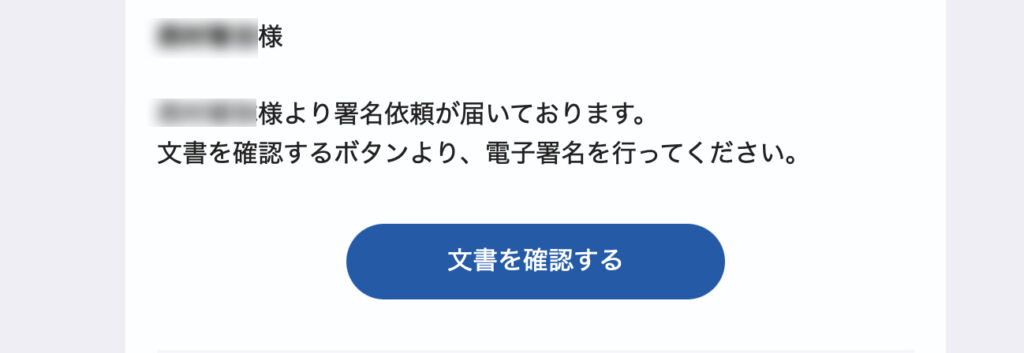

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

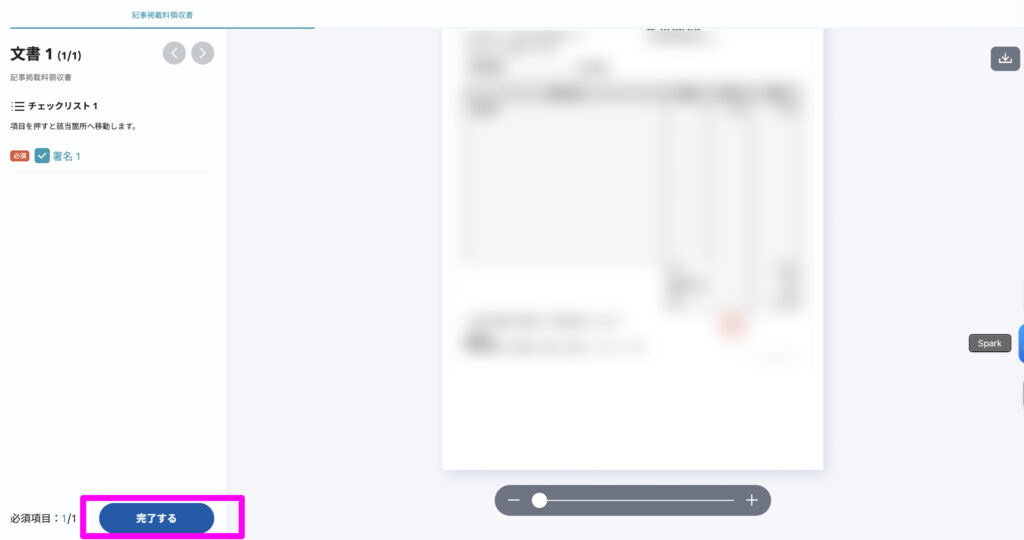

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

契約書に収入印紙は必要?

電子契約には多くのメリットがありますが、紙の契約書と同じく収入印紙は必要なのか疑問を抱く方もいるでしょう。結論、電子契約ではすべての契約書で印紙が不要です。

ここからは、収入印紙が必要な契約書と印紙代について触れるとともに、なぜ電子契約で印紙が不要なのかも解説します。

収入印紙が必要な契約書と印紙代

契約書に金額が記載されている場合は、収入印紙が必要になるケースがあります。印紙税法上、課税文書とされる契約書には、収入印紙を貼付しなければなりません。

特許権や商標権など、無体財産権の譲渡に関する契約書については1号文書に該当します。また、請負に関する契約書は2号文書にあたるため、1号文書と同じく契約書に記載された金額に応じて以下の印紙税額を支払わなければいけません。印紙税は以下の通りです。

スクロールできます

| 契約書に記載された金額 | 印紙税額 |

|---|

| 1万円未満※ | 非課税 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 |

| 10万円超50万円以下 | 400円 |

| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |

| 1億円超5億円以下 | 10万円 |

| 5億円超10億円以下 | 20万円 |

| 10億円超50億円以下 | 40万円 |

| 50億円超 | 60万円 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 |

また、契約内容が継続的なものと判断される場合は、7号文書の「継続取引の基本となる契約書」に該当するため、一律4,000円の印紙税が課されます。

印紙税の納付を怠ると、過怠税を支払わなければいけなくなるので注意してください。過怠税は通常の3倍もの金額になるので、忘れずに納付を行いましょう。印紙税の支払いに該当するのかわからない場合は、弁護士などに相談することをおすすめします。

電子契約はすべての契約書で印紙が不要

契約書は記載されている金額に応じて印紙税を支払う必要がありますが、電子契約であればすべての印紙税が不要になります。これは、印紙税法で定められている課税文書が紙の契約書のみで、PDFファイルのような電子データは該当しないためです。

印紙税による負担や過怠税のリスクを回避したい方は、電子契約を導入しましょう。電子契約では印紙税だけでなく、印刷代や郵送費などのコストも削減できます。

電子署名が付与されていれば従来の紙の契約書と同様の法的効力が認められるので、コストを削減しながら業務の効率化を実現可能です。

どのような電子契約サービスを導入すれば良いのか迷っている方は、GMOサインをおすすめします。GMOサインは電子署名やタイムスタンプを付与した電子印鑑を挿入でき、電子署名法など法律に準拠した契約書を送付できます。

GMOサインはファイル別に文書を保管する機能や特定の文書を探すための検索機能も備わっているので、紙の契約書と比べて保管・管理の手間を削減できます。印紙税の負担や管理のコストが大きく、電子契約に切り替えたい方はぜひお試しください。

契約書作成に関するよくある質問

契約書は自分で作っても効力がある?

契約書は自分で作成したとしても、要件を満たせば真正性が認められます。紙の契約書の場合は、本人による印鑑やサインが必要です。電子契約では、本人によって付与された電子署名が印鑑やサインの代わりとして利用されています。

契約書を作る手順は?

契約書を作るには、まずテンプレートを特定のサイトからダウンロードすることが一般的です。また、近年ではChatGPTなどのAIツールが登場したことにより、指示文(プロンプト)を利用して作成することも増えています。

AIツールで作成した契約書は、Wordなどに移してテンプレートとして利用できます。ただし、内容が不十分な可能性もあるので、必ず確認や修正をしてから活用してください。

契約書は紙に手書きでも良い?

契約書は紙に手書きで作成しても問題ありません。ただし、手書きの場合は修正や改ざんが容易になってしまう可能性があるので注意が必要です。

契約書がない契約は無効?

民法522条第2項によると、契約はお互いの意思表示があれば締結が可能です。契約書は必須ではありませんが、ない場合は「言った、言っていない」などのトラブルにつながることがあるので注意してください。

トラブルを避けるためには、契約の目的や報酬などを細かく規定して、契約書に盛り込むことをおすすめします。

法律に違反する内容が記載された契約書は有効?

契約書に法律に違反する内容が記載されている場合、違反部分が無効になる可能性があります。また、公序良俗違反の場合は、契約自体が無効になることもあります。

契約書を送るときに気をつけることは?

契約書は信書にあたるため、郵送するときは法令で定められた方法を守らなければいけません。日本郵便株式会社か、国から許可を得た信書便事業者以外を利用して郵送した場合、法律違反になるので注意してください。

また、マナーとして送付状を添付することや契約書自体に汚れがないことなどにも注意が必要です。

個人間の契約にも契約書は必要?

個人間の契約においても契約書を作成することがおすすめです。口頭でも契約は締結できますが、契約書があれば内容や条件を具体的に残せて、トラブルを回避しやすくなります。

責任の所在を明確にでき、相手方に問題があった場合は、文書をもとに契約内容を守るように促すことも可能です。

契約書はどっちが作成する?

契約書は、当事者間のどちらが作成しても問題ありません。一般的な傾向としては、業務委託契約書の場合は発注者側が作成します。

どちらが作成するにしても、内容に問題がないか双方が確認する必要があります。報酬や期間など、納得いかない点がある場合には話し合いを重ねて契約書を作成しましょう。

契約書の作成後は電子契約での締結がおすすめ

契約書の作成は、ビジネスにおける取引では避けて通れません。トラブルを回避するには、当事者間の合意事項が間違いなく記載されているだけでなく、双方の解釈に齟齬がないことが重要です。契約書作成までのおもな流れと契約条項についてよく理解しておきましょう。

電子契約であれば、製本や押印も必要なく、印刷や郵送といった面倒な作業がすべてなくなります。紙の契約書から移行する事業者も増えているため、今後契約書の締結を行う際は電子契約を導入するとよいでしょう。

なかでも『GMOサイン』は、電子文書の編集や改ざんなどのリスク対策が万全で、はじめての方でも安心して利用しやすいことが特徴です。

信用性の高い電子署名を付与できるだけでなく、シンプルな操作画面で使い勝手が良いことから、国内シェアNo.1(※)を獲得しています。350万社以上と非常に多くの事業者様に導入いただいているので、この機会にぜひお試しください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)