2021年5月、デジタル関連法案が成立し、その結果、「デジタル社会」や「デジタル庁」などの語句がメディアを賑わすようになりました。この法案は、公的な手続きだけでなく、さまざまな産業に対しても大きな影響を与えるものです。

例を挙げると、脱印鑑はこの法案の主要なポイントの一つです。近い未来では、ビジネスでは印鑑や紙の書類が徐々に使われなくなり、代わりに電子契約が主流になるのは確実といえます。

そこで、デジタル関連法案の大まかな内容と、それがビジネスにどのような影響を及ぼすかを押さえておきましょう。

目次

デジタル関連法案とは

デジタル関連法案とは、2021年5月に参議院本会議で可決した、デジタル社会の実現を目指すための6つの法律の総称です。特にデジタル社会形成整備法では、印鑑や書類に関わる48にも上る法律改正が提案され、電子契約に移行していく流れが明らかになりました。

デジタル関連法案成立の背景

デジタル関連法案は、菅義偉内閣の重要政策の一つであり、その施行に向けて急速に準備が進められてきました。この法案がなぜ必要とされたかというと、公的・私的な利用を問わずデータの活用が急速に進展したからです。ところが、現行の法律では社会全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)を妨げることになるのが問題でした。そこで、法律の整備が急務の課題となったのです。

特に、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う給付金支給の著しい遅れは記憶に新しいでしょう。また、マイナンバーシステムを利用した申請手続きにも何かと問題が起きたことで、現状では対応しきれないことが浮き彫りになりました。つまり、社会全体でデジタル化を推進する必要が明らかになったということです。

一方、多様化した膨大な量のデータを流通させるというわけなので、今まで以上にデータの悪用についての注意が必要です。実際、サイバー攻撃は年々増加しており、企業の機密情報や個人情報が危機に晒される事態も急増しています。したがって、データの不正利用や濫用を防止するフレームワークの重要性が日に日に高まっているということです。これらの状況を総合的に考えた結果、先の内閣はデジタル関連法案を成立させようと急ぎました。

デジタル関連法案の各内容

デジタル関連法案は、6つの異なる法律からなっています。それぞれの法律について、その目指すところと内容を詳細に解説いたします。

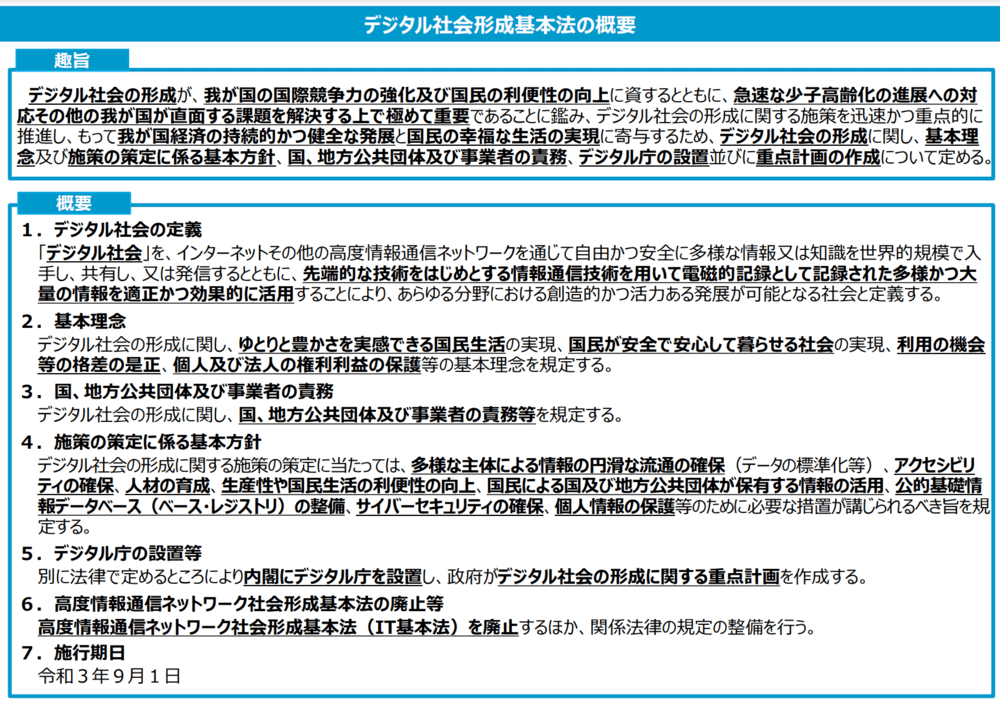

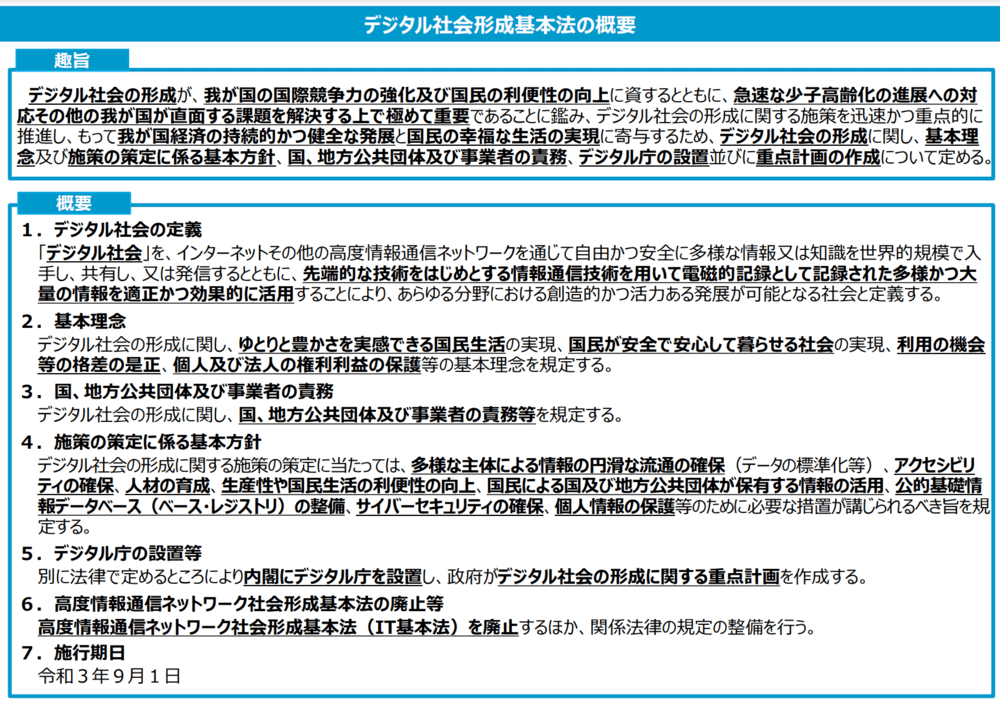

デジタル社会形成基本法

この法律は、デジタル社会の形成を通じて日本の経済を持続的に発展させ、国民の生活を充実させることを目的としています。これは以前に存在したIT基本法に代わるもので、デジタル改革を推進するための基本的な考え方について定めています。

引用元:デジタル社会形成基本法の概要|デジタル庁

引用元:デジタル社会形成基本法の概要|デジタル庁

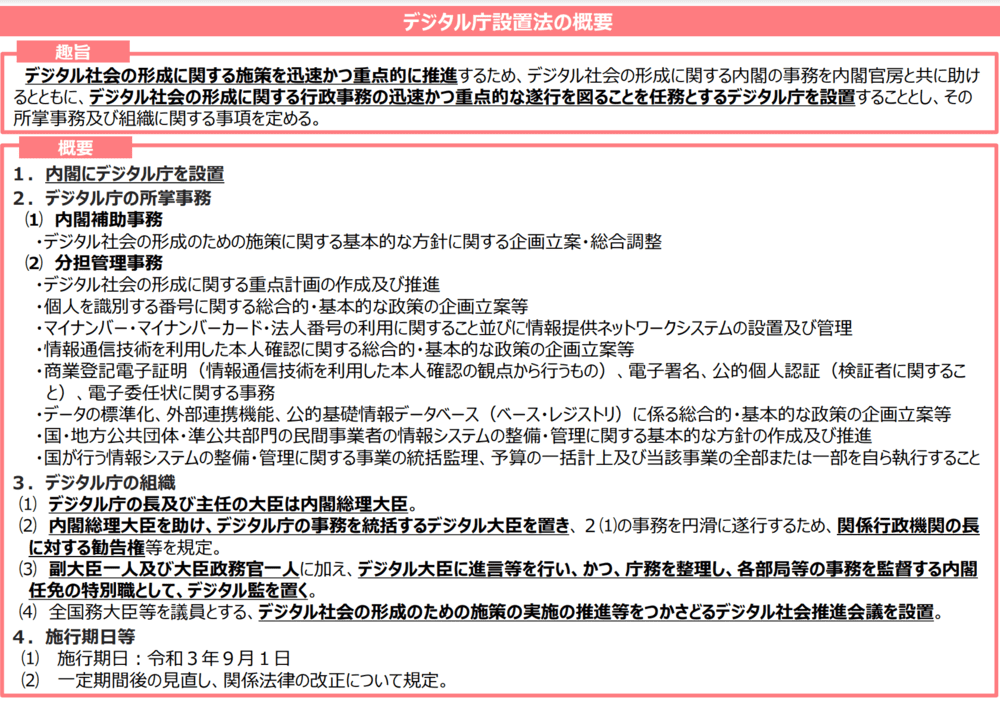

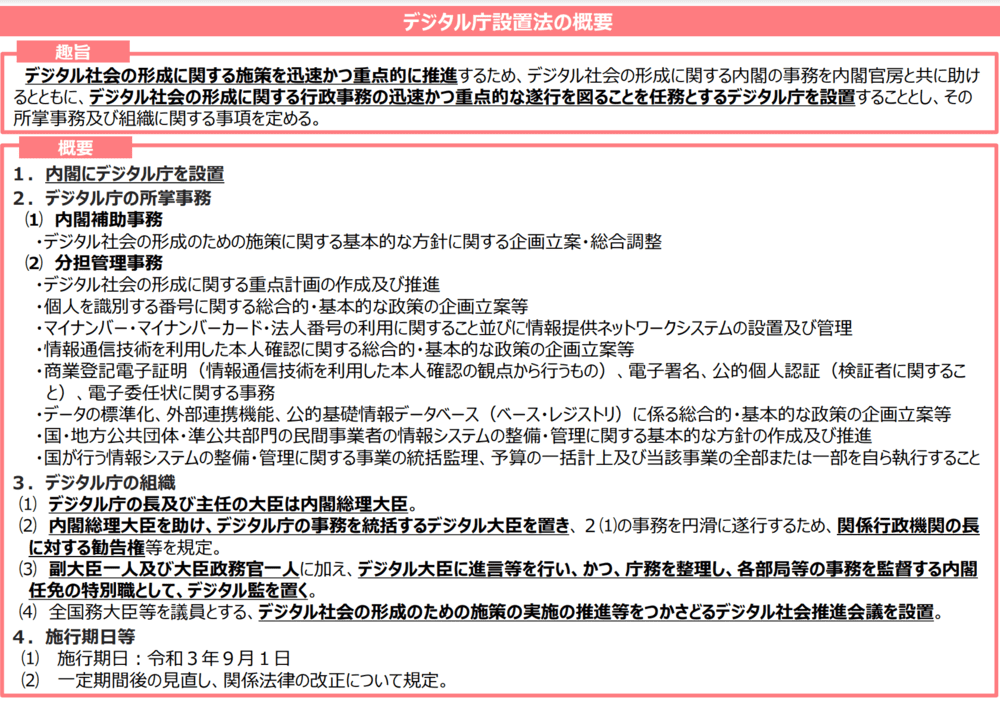

デジタル庁設置法

この法律は、デジタル化社会の進展を効率的に推進することを目的に、デジタル庁が設立されることを規定しています。デジタル庁の組織構成、設立の基礎、役割について明確に定義する内容です。デジタル庁は、各省庁に対する勧告権を持ち、デジタル社会の発展を統括する中心的役割を担い、国や地方自治体の有する情報システムの統制と管理を担当します。

デジタル庁の主要な業務は、地方自治体から移管されたマイナンバーカード関連業務をはじめ、各省庁や地方自治体が共用するシステムやプラットフォームの整備などです。国と地方自治体をつなぐ総合的な情報システム部署をイメージするとよいでしょう。

引用元:デジタル庁設置法の概要|デジタル庁

引用元:デジタル庁設置法の概要|デジタル庁

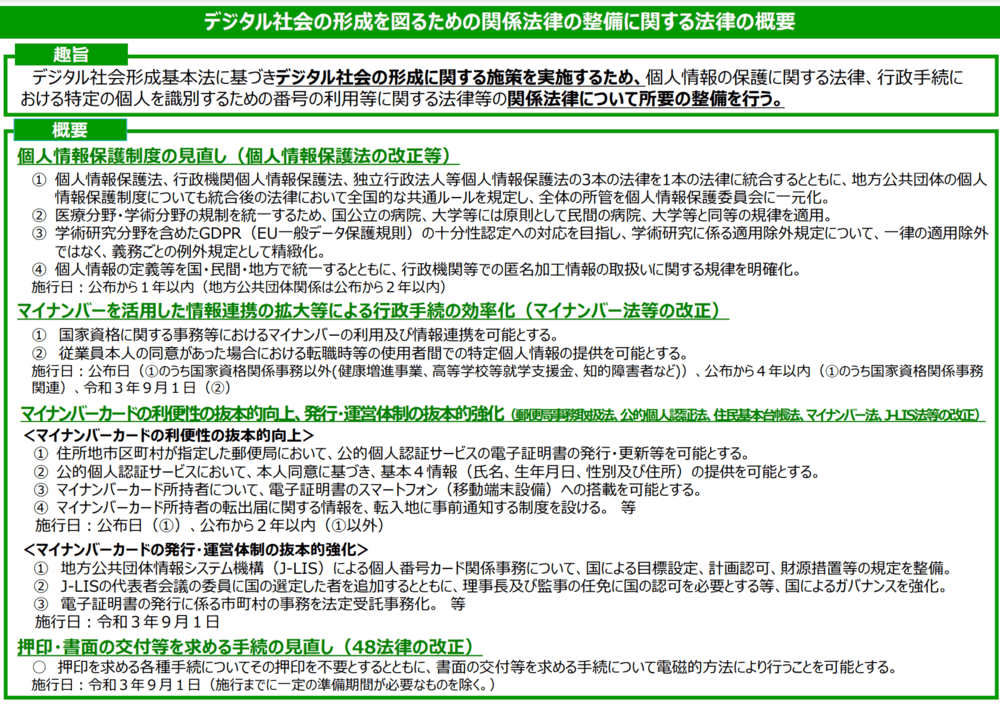

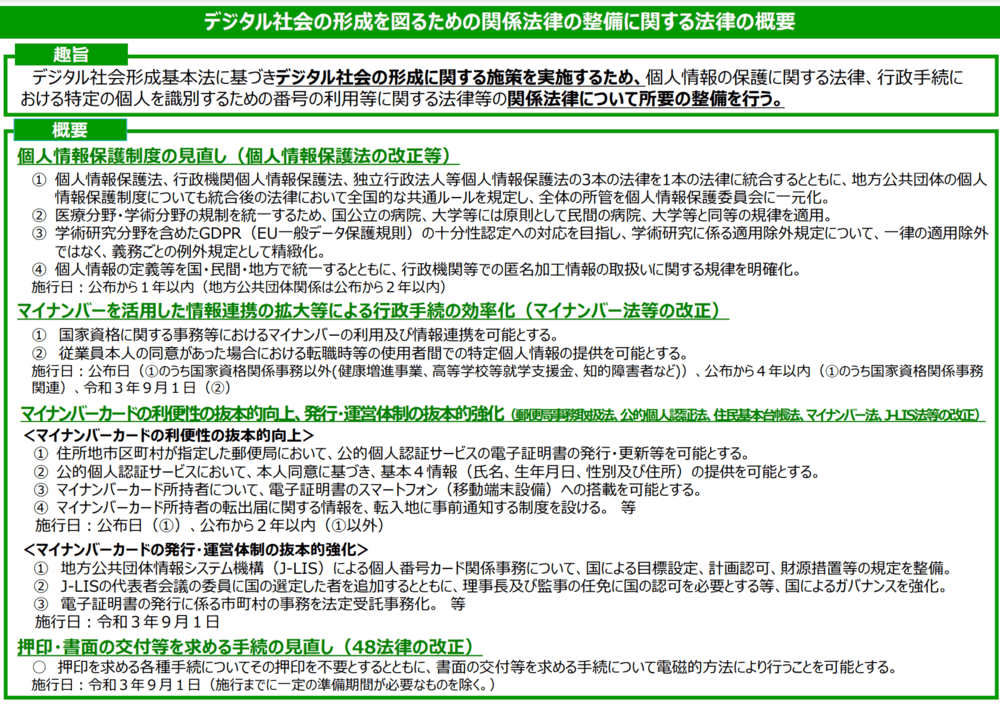

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

「デジタル社会形成整備法」とも呼ばれるこの法律は、個人情報保護法などの整備を進めるとともに、地方自治体ごとに違う制度を一元的なルールに統一し、マイナンバーカードの発行と管理体制を強化することを要旨としています。また、印鑑が要求されていた行政手続きの印鑑不要化や、紙の書面が必要だった手続きに電子フォーマット(PDFなど)を認めるなど、行政事務の効率化を図ることも目的です。

引用元:デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の概要|デジタル庁

引用元:デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の概要|デジタル庁

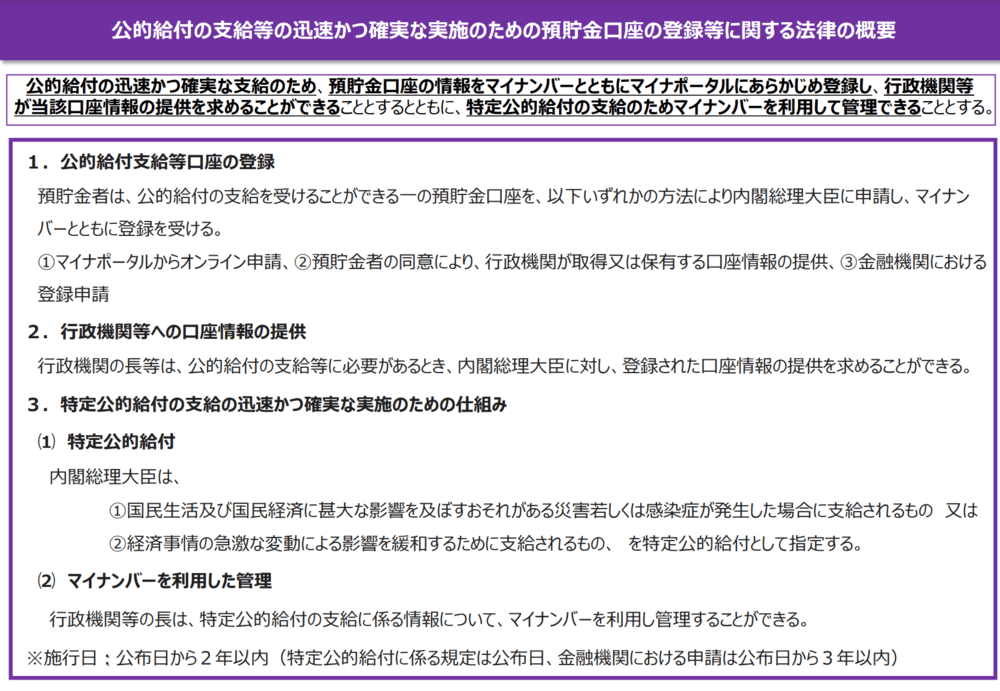

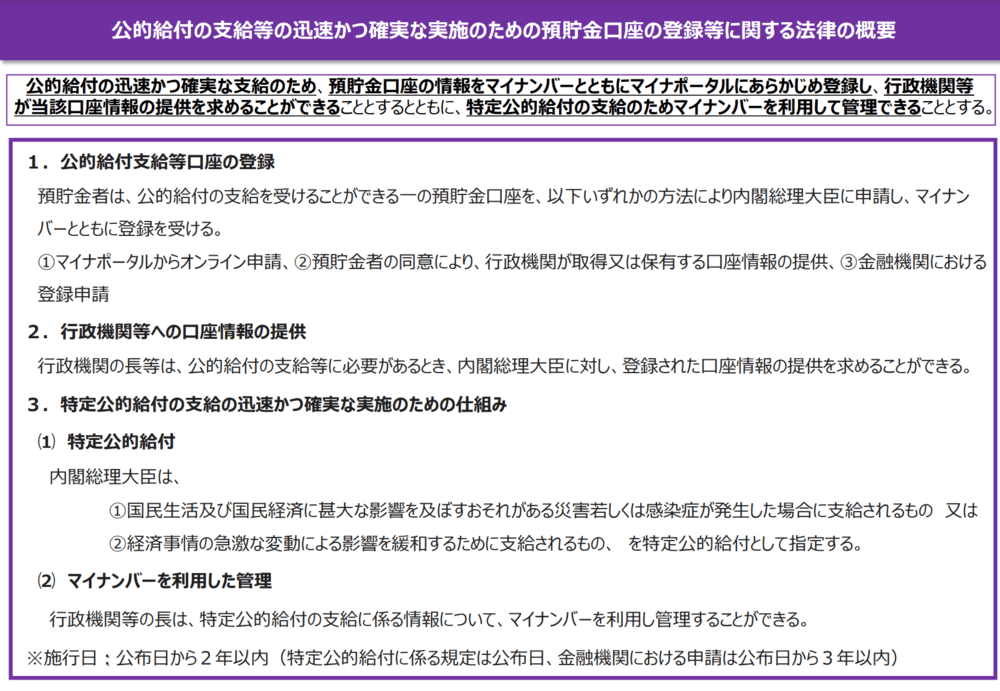

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律

「公金受取口座登録法」とも称されるこの法律は、公的給付の申請プロセスを簡略化し、今まで以上に迅速に給付できるようにすることを目指しています。具体的には、登録済みの口座に公的な給付金の振り込みができる規定などが含まれます。

引用元:公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の概要|デジタル庁

引用元:公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の概要|デジタル庁

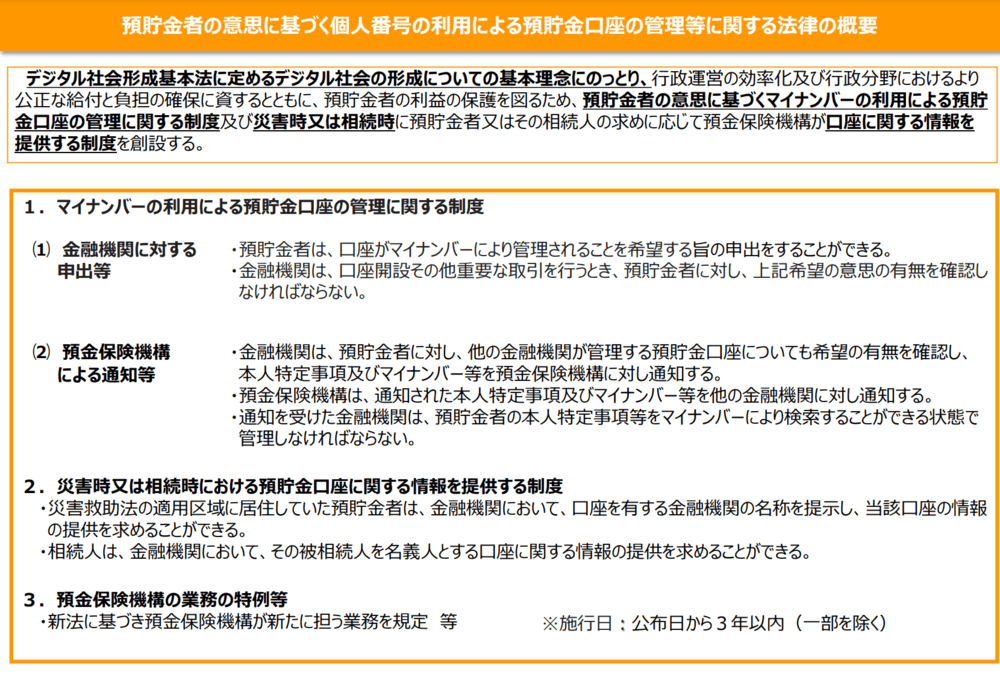

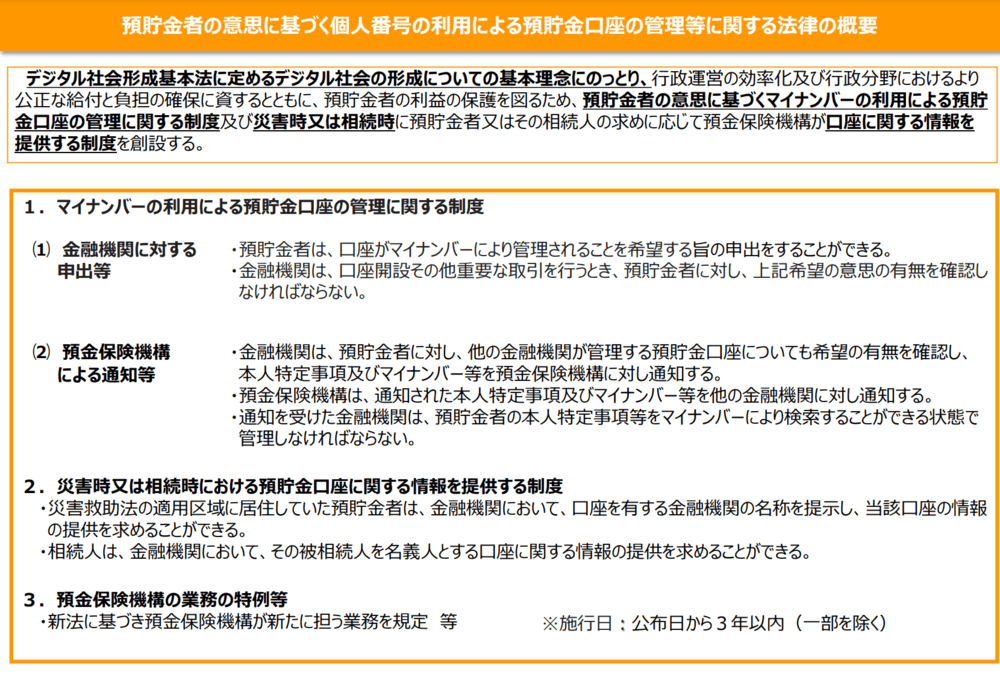

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律

「預貯金口座管理法」とも呼ばれる法律です。預貯金者が自己の意思に基づいてマイナンバーを使い、預貯金口座の管理を望むことができるようにします。それにより、金融機関が該当口座を管理できるようになります。

引用元:預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の概要|デジタル庁

引用元:預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の概要|デジタル庁

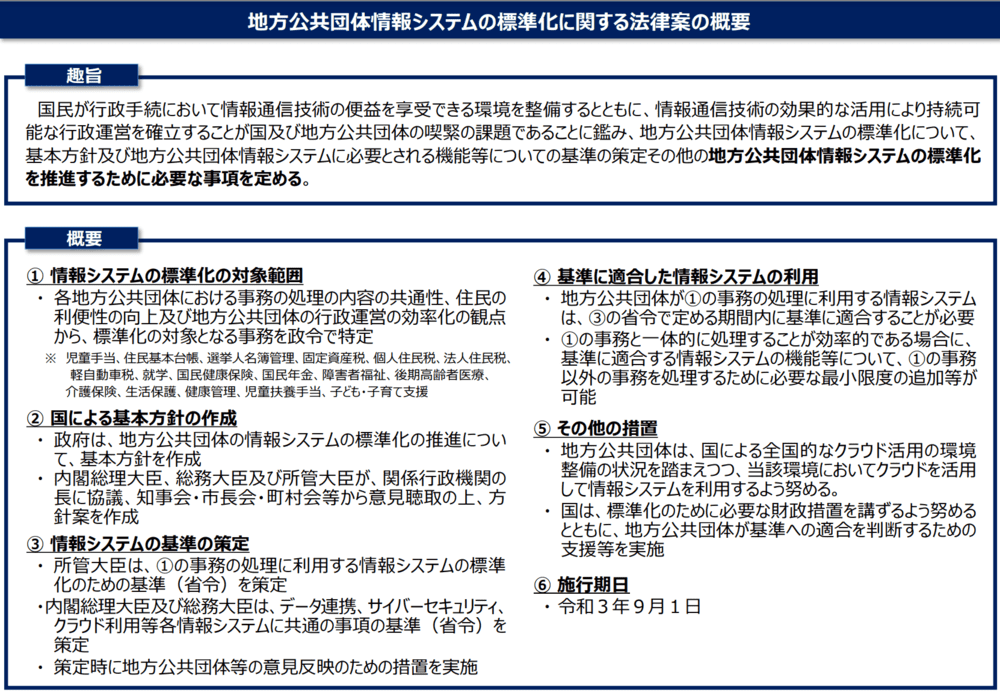

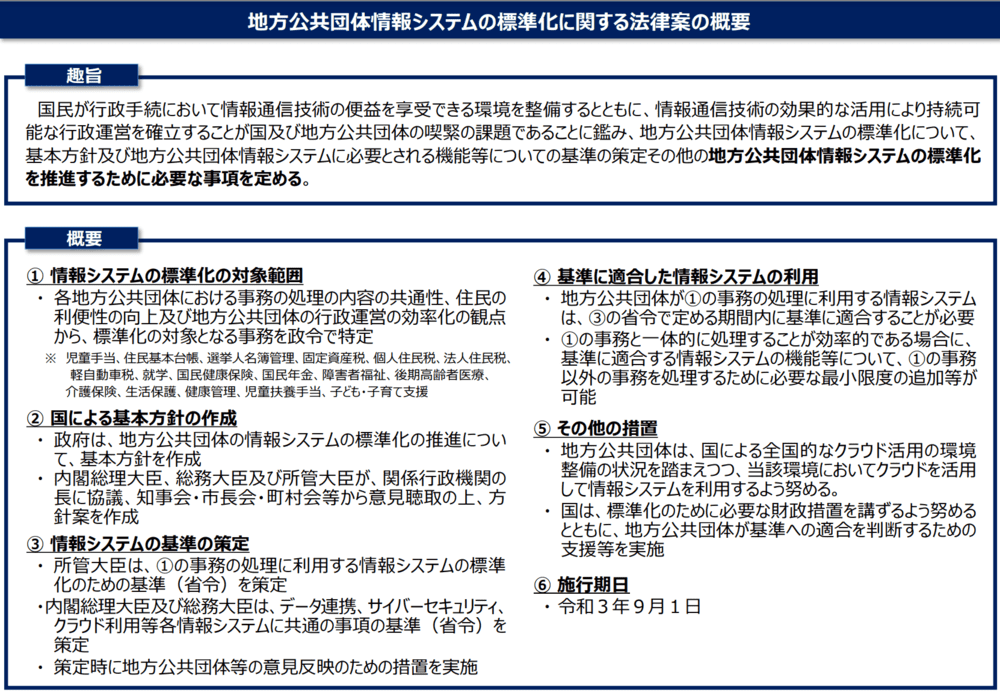

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

「自治体システム標準化法」とも呼ばれるこの法律は、地方公共団体間で異なる情報システムの一元化を目指しています。住民基本台帳、児童手当、生活保護に至るまで、さまざまな行政サービスが対象です。2025年度末を目処に、各自治体の異なる行政システムの一元化を進めることを目標にしています。

引用元:地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の概要|総務省

引用元:地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の概要|総務省

デジタル庁について

「デジタル庁設置法案」に基づき、デジタル化社会の実現に向けた取り組みの具現化に対する主導的役割を担う省庁としてデジタル庁が設立されました。

デジタル庁の主な任務には、デジタル化社会の実現に必要な基本方針の策定、行政システムの統制と監理、システムの構築といったものが挙げられます。

デジタル庁の組織構成

組織の構成については、内閣総理大臣がその頂点に立つとともに、大臣以下、副大臣や大臣政務官、特別職のデジタル監、デジタル審議官などの役職が設けられています。

この内閣直属の組織では、官民かかわらず約5分の1が民間から登用され、CDO(最高データ責任者)やCTO(最高技術責任者)などの役職が設けられることとなっています。

基本理念

デジタル庁は、デジタル社会実現のために活動する総合調整機能を有しています。その一方で、デジタル社会の中心はあくまで民間です。デジタル庁の役割はその環境を整えることで、官民の役割を分担することを志向しています。地方公共団体とも共創プラットフォームを介して交流し、国と地方の連携を積極的に図る方針です。

デジタル庁の主要業務

デジタル庁の業務は多岐にわたります。その一つは、国の情報システムに対する基本方針の策定と予算を一元的に管理することです。また、全体の統括と監督、さらには重要なシステムの自己運用と構築を担当します。

加えて、全国的なクラウドへの移行を実現するための標準化と共通化に関する企画や調整を行います。さらに、マイナンバー制度全般の企画立案を統一し、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)を国と地方が連携して運営する役割も果たします。

民間、および、準公共部門に対するデジタル化支援もデジタル庁の重要な業務の一つです。具体的な計画を提供し、準公共部門における情報システムの整備を統括します。さらに、ID制度などの企画を立案したり、基本データレジストリの整備を行ったりすることなども重要な業務の一部です。

そして、サイバーセキュリティの実現にも取り組みます。これには専門チームの設置やシステム監査などが含まれます。最後に、デジタル人材の確保にも積極的です。具体的には、国家公務員総合職試験においてデジタル区分を新設することを検討するなどしています。

デジタル関連法案の成立とデジタル庁の設立により、私たちの生活は大きく変化します。マイナンバーの活用範囲が拡大し、免許の更新がオンラインで可能となるなど、手間がかかった行政手続きがより便利になるでしょう。また、運転免許をはじめとした各種国家資格証明書のデジタル化も進むことで、日常生活が一層デジタル化されていくことが予想されます。

押印義務の廃止

労働法の分野や国・地方自治体では、2020年までにかなりの部分で押印の義務が廃止されていきました。それに対して、不動産業界においては印鑑の必要性にこだわっていたのですが、今回のデジタル関連法案によって、この領域でも押印義務の廃止が一挙に推進されたのです。同様に、公認会計士などの専門職における一部の押印義務もなくなりました。

押印義務の廃止にあわせて、特に不動産業界で書面が必要とされていた多くの場面において、書面化の義務も軽減されています。これまで、契約締結や書面の提出が必要とされていた多くの文書について、今後は電子的記録で代替することが可能となりました。

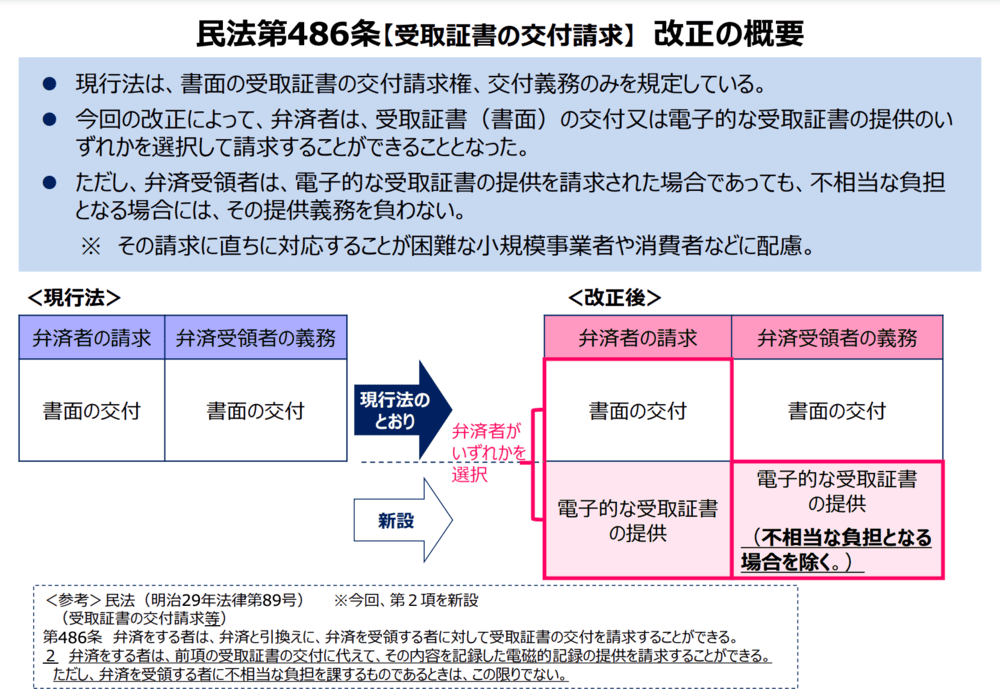

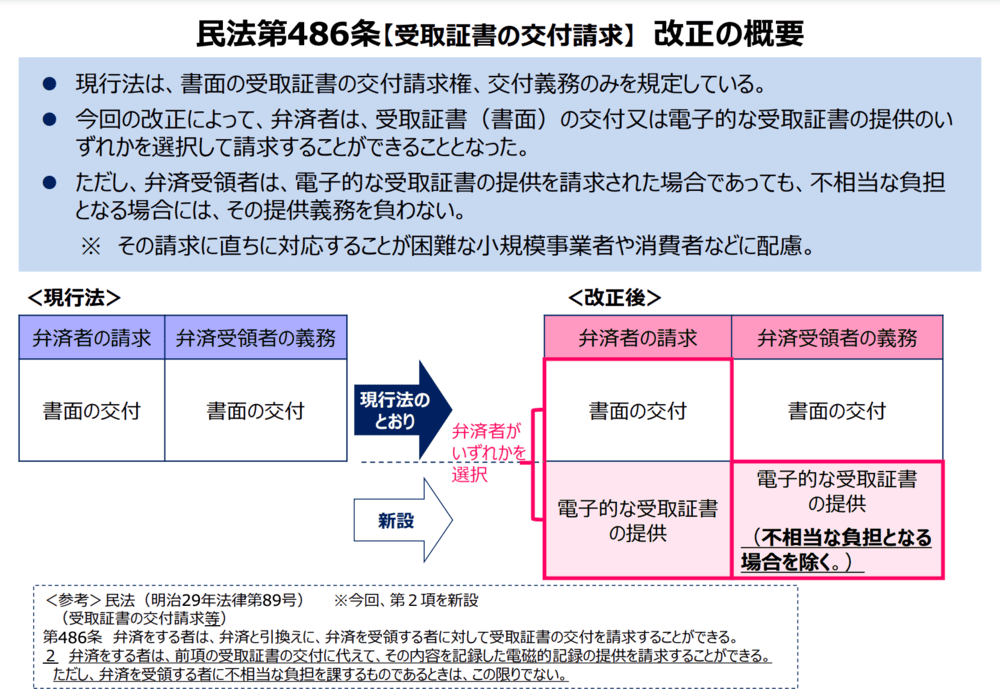

民法の改正により、新たに民法第486条2項が設けられました。改正条文によると、金銭等を支払う際のレシートや領収書などの受取証書について、受領者に対して電子的記録で交付するよう請求する権利が認められたのです。これにより、紙で受け取ったレシートや領収書をその都度スキャンする手間がなくなりました。経費精算などの手続きがより簡単になったということです。

引用元:民法第486条【受取証書の交付請求】 改正の概要|法務省

引用元:民法第486条【受取証書の交付請求】 改正の概要|法務省

契約手続きの変化に伴う電子契約サービスの重要性

デジタル関連法案の整備により、国や自治体の行政手続きをはじめ、民間企業で行われる契約手続きも大きく変化しました。

特に、押印義務や書面の廃止が重要なポイントです。法律改正の進展やDXへの取り組みが加速しているなか、今後、企業は早急に電子契約サービスの導入を検討することが重要です。これにより、押印や書面に頼らずに契約手続きをスムーズかつ効率的に行えるようになります。

民間企業の電子契約サービス活用は、DXの実現に向けた重要な一歩なのです。