近年、政府主導でペーパーレス化が進められており、従来なら窓口に足を運ばなければいけなった行政手続きも、電子申請が可能となっています。事前に一定の手続きが必要とはなりますが、忙しい人にとって、自宅や職場のパソコンで手続きできるのは、大きなメリットといえるでしょう。

行政の手続きのポータルサイトとして使われているのが、e-Gov(イーガブ)です。本記事では、e-Govの特徴や使い方などをわかりやすく解説します。

目次

e-Govとはデジタル庁が運営する行政手続きポータルサイト

e-Govとはデジタル庁が運営するポータルサイトで、インターネットを使って行政サービスの効率化を目指すことを目的としています。電子政府の窓口としての役割をもち、e-Govを通して、数多くの行政サービスを利用できます。

参考:e-Govポータルサイト

e-Govのメリット

一カ所に各種申請の手続きを集約することで、行政機関の窓口業務を簡素化できます。電子申請に一本化することで、手続きの効率化やスピードアップにもつながるでしょう。

国民にとっても、e-Govは大変便利なポータルサイトです。行政や法律に関して知りたい情報がe-Govに集約されており、探している情報を素早く見つけられます。e-Govから適切な行政機関へのリンクが張られていたり、キーワード検索ができたりなど、利便性の面でもe-Govは優秀です。

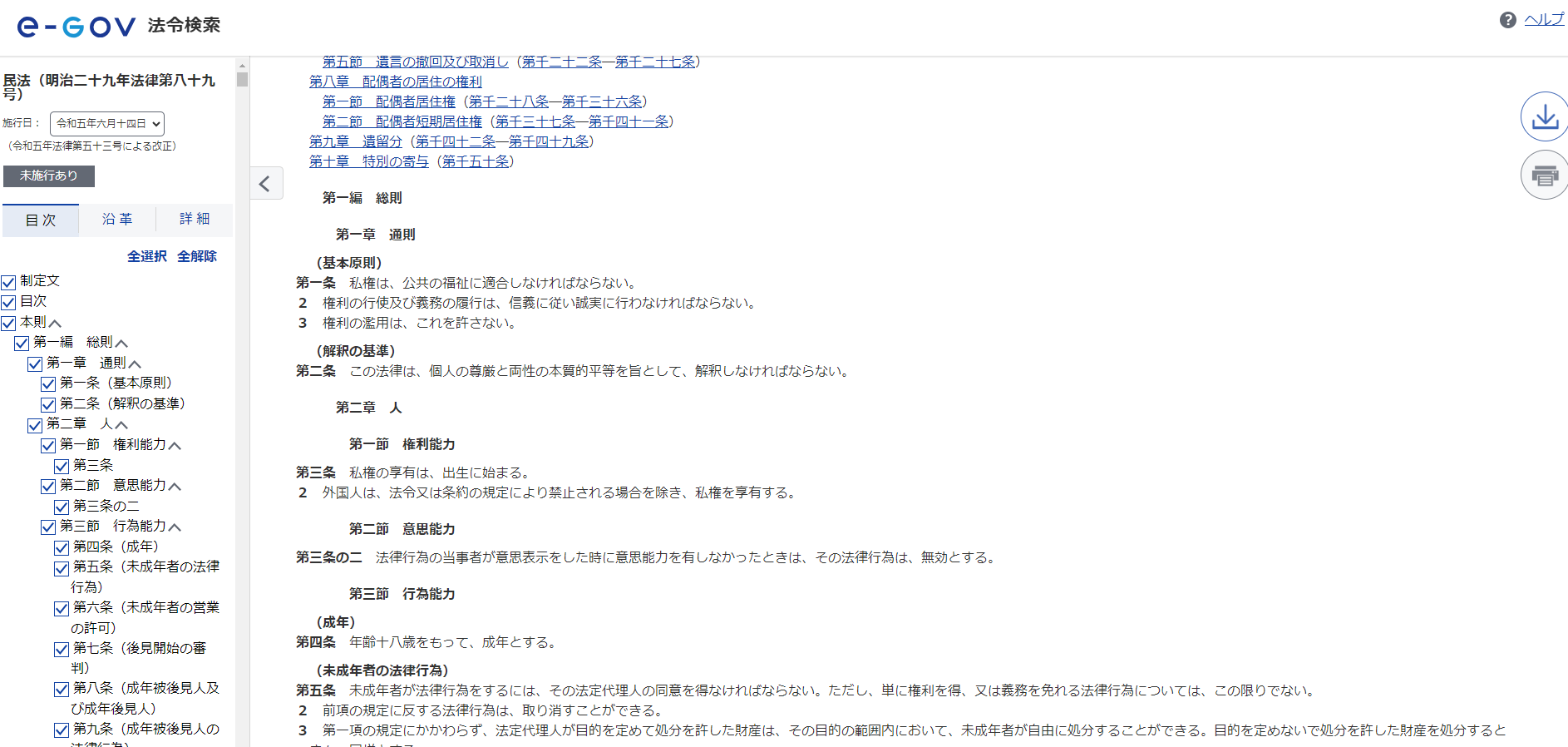

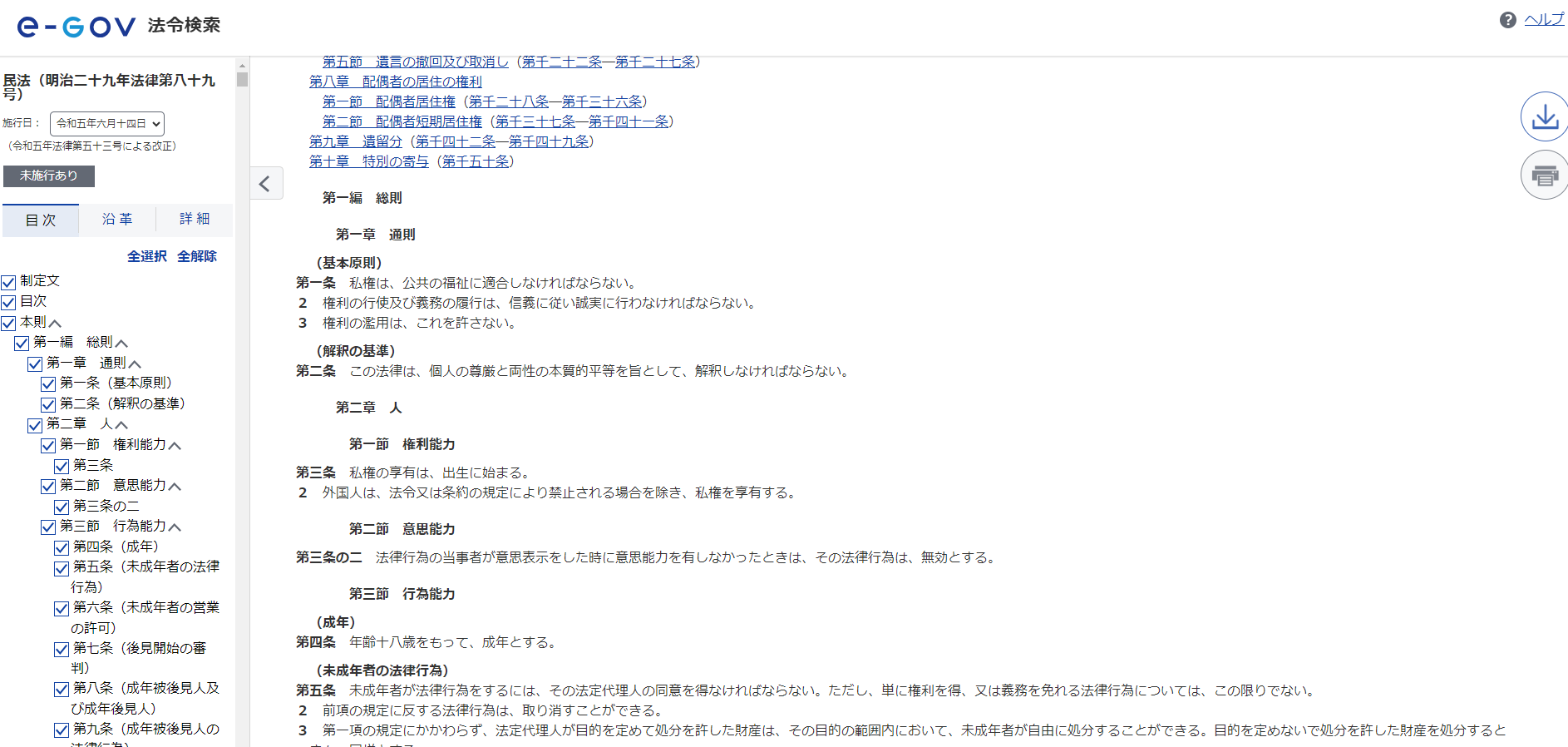

引用元:e-Gov | 法令検索

引用元:e-Gov | 法令検索

特定の法人ではe-Govを使った電子申請が必要

政府はe-Govの利用を推進するために、特定企業が行う各種保険手続きの電子申請を義務化しています。

電子申請が義務化された特定の法人とは?

- 資本金や出資金の拠出額が1億円を超える法人

- 投資法人

- 相互会社

- 特定目的会社

上記に該当する場合、特定の法人として2020年よりe-Govによる電子申請が義務化されています。

なお、対象となっていない法人でも、電子申請を希望すれば利用できます。ただし、現時点では、すべての行政手続きで利用できるわけではありません。将来的には、すべての行政手続きを電子申請できる環境が整備されると期待されています。

どのような保険手続きが義務化されたのか

電子申請が義務化された手続きには、社会保険や労働保険の各種手続きだけでなく、育児休業給付金など、給付金の支給申請も含まれます。

以下のような手続きでe-Govを使います。

- 健康保険や厚生年金保険に関する基礎届や変更届

- 労働保険の申告書

- 雇用保険の資格取得や喪失届

- 育児休業給付金などの支給申請

参考:厚生労働省「2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。」

e-Govは利便性が高い

e-Govの利便性の高さはどのような点にあるのでしょうか。

法令のキーワード検索

e-Govに備えられている機能の一つに、法令検索機能があります。日本国憲法をはじめ、ビジネスに必要な労働基準法など、さまざまな法律や政令がデータベースに収められ、ユーザーはキーワード検索ができます。

法律書から該当する箇所を探し出す必要がなく、キーワード検索で、必要な情報を迅速に見つけられるでしょう。とくに、法務部など、日常的に法令に触れる必要のある部署においては、高いメリットが期待できます。

参考:e-Gov法令検索

電子申請ならオンライン完結

電子申請であれば、これまで行政機関の窓口で行っていた手続きを、職場のパソコンから迅速に処理できるようになります。企業にとって、業務の効率化、経費や時間の削減効果も期待できる点は、e-Govの大きなメリットといえるでしょう。

参考:e-Gov電子申請

パブリック・コメント

e-Govのポータルサイトには、国民の声を行政機関へ直接届けられる、目安箱的な機能が備えられています。

パブリック・コメント機能を使うと、政府の政策や検討中の計画に対して、国民の意見を直接伝えられます。匿名での提言もできるので、意見がある人にとっては非常に有意義な機能といえるでしょう。

参考:e-Govパブリック・コメント

行政機関へ問い合わせる頻度や回数の減少

e-Govの電子申請では、手続きがオンライン上ですべて完結します。書類に不備があった場合の修正や、申請状況もオンラインで確認ができます。

これまで手間のかかっていた問い合わせ作業が、オンラインでかんたんに素早く行える点は、業務の効率化に大きく貢献するでしょう。このことは、問い合わせを受ける行政機関側にとっても効率化につながります。

e-Govで電子申請を行う方法

e-Govを使って行政手続きを行う際には、どのような手順で行えば良いのでしょうか。

電子証明書の確認と取得

e-Govで電子申請を行う際、場合によって事前に電子証明書を取得しておく必要があります。これは本人性を担保するシステムで、マイナンバーのようなシステムと考えればわかりやすいかもしれません。e-Govを使った申請では、虚偽の申請やなりすましを防ぐため、電子証明書を使った電子署名を必要としています。

電子証明書の発行元は、第三者機関である認証局です。必要な書類を提出して電子証明書の申請をすると、2週間程度で発行されます。事前にこの手続きを済ませておかなければ、必要な時にe-Govで電子申請ができなくなってしまうため、注意が必要です。時間に余裕をもって手続きすることをおすすめします。

参考:電子証明書のご案内 | e-Gov電子申請

あわせて読みたい

電子証明書とは?信頼できる理由や発行方法、更新手続きについてどこよりもわかりやすく解説!

電子契約について調べていると必ず出てくる言葉が「電子証明書」です。その名が示すとおり、電子的に何を証明するもので、どのような場面で使われるのでしょうか。 本記...

e-Govにアカウントを作成

e-Govのポータルサイトでは、アカウントを作成したうえで、必要な手続きを行うことができます。新規アカウントの取得は、e-Govのサイトから手続きができます。その際には電子証明書が必要となる場合があるため、準備しておきましょう。

なお、e-Govで取得したログインIDやパスワードなどのアカウント情報は、企業向けのサービスを提供しているGビズIDのログインにも対応可能です。

参考:1.e-Govアカウントの取得

e-Govに対応可能なブラウザ環境を整備

e-Govをパソコンで使用する際には、e-Govに対応したブラウザや環境で使用する必要があります。しかし、この作業はそれほど難しくありません。ポップアップブロックの解除や、e-Govのサイトを信頼できるサイトリストへ登録しておくと良いでしょう。

参考:利用環境 | e-Gov電子申請

e-Govアプリをインストール

e-Govのアプリは、公式サイトからダウンロード可能です。費用はかからず、無料でインストールでき、複数台のパソコンへインストールしても問題ありません。

アプリをインストールし、あらかじめ取得しているログイン情報でログインすれば、電子申請の手続きをオンラインで行うことが可能となります。

参考:2.アプリのインストール | e-Gov電子申請

e-Govを利用して電子申請を行う詳しい手順については、次のページを参考にしてみてください。

参考:e-Govを初めてお使いの方へ

まとめ:e-Govの機能拡張が期待されている

e-Govポータルサイトは、今後の機能拡張が期待されています。将来的には、地方自治体のシステムともリンクして、オンラインで住民票取得などの手続きを行えるようになるかもしれません。機能が拡張されることによって、利便性が向上し、市民生活にも良い影響が期待できるでしょう。

e-Govを使った電子申請義務化やデジタル関連法案の成立のように、電子化はこれからも広がっていくと思われます。そのため、事前に電子化に合わせたシステムを導入しておく必要があるでしょう。

あわせて読みたい

無料で使えるおすすめの電子契約サービス19選!失敗しない選び方も解説【2025年2月最新版/比較表付き/...

電子契約サービスの電子署名を利用すれば、書類に押印をする契約書と同等の効力を持つ契約が交わせます。雇用契約書や賃貸借契約書といった従来では電子化が難しかった...

電子契約の導入手順を知りたい方必見!

【この資料で分かること】

・電子契約の導入手順のイメージがつく

・どの書類から電子化するか、ワークフローの設定はどうするかなど、現在の契約業務フローを電子化に置き換えるイメージができる