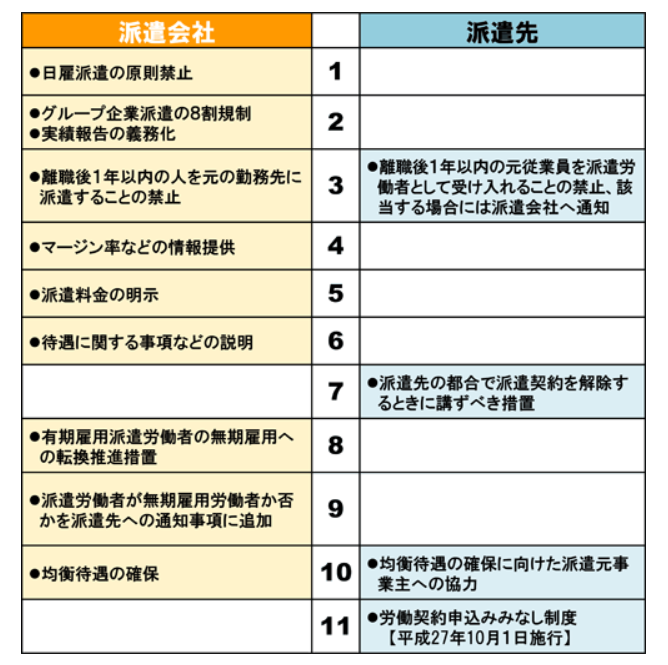

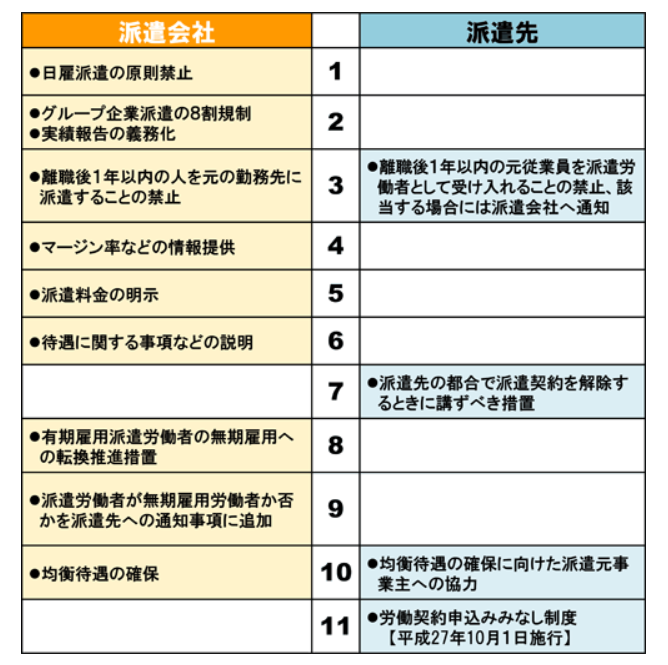

2012年10月1日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)が改正されました。派遣の働き方について、派遣会社と派遣先であわせて13の事項が新たに課されるようになり、そのなかでも重要な改正ポイントが「日雇い派遣の原則禁止」です。

雇用期間が30日以内の場合は原則禁止となった日雇い派遣ですが、なぜ、このような改正が行われたのでしょう。また、日雇い派遣の原則禁止に対する例外要件とはどのようなものでしょうか。

本記事では労働者派遣改正法のなかから、日雇い派遣の原則禁止と例外要件について詳しくお伝えします。派遣会社で採用を担当される方は、ぜひ参考にしてください。

出典:派遣元事業主・派遣先の皆様|厚生労働省

出典:派遣元事業主・派遣先の皆様|厚生労働省

目次

30日以内の派遣労働は原則禁止

日雇い派遣の原則禁止とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)の第35条4項に基づき、日雇い労働者(雇用期間が30日以内の労働者)を派遣することを原則として禁止するものです。

なお、これは労働者派遣に関する規定であり、アルバイトやパートなど、雇用先と直接労働契約を結ぶ場合には、30日以内の雇用であっても問題ありません。

(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)

第三十五条の四派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。

出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索

日雇い派遣が原則禁止となった要因

日雇い派遣が原則禁止となった要因として挙げられるのは、不適正な日雇い派遣の社会問題化です。

2007年から2008年にかけ、ある派遣会社で労働者の給料から安全管理のためとしてデータ装備費名目で1日200円を天引きしていたという事件がありました。

参考:http://www.asahi.com/special/070607/TKY200706210404.html

そもそも労働基準法では、賃金は全額を支払わなければならないとされていて、天引きは原則禁止であり、許されるのは次の2点のみです。

- 税金や社会保険料など法律で定められているもの

- 労使協定で両者が合意しているもの(社内の福利厚生のための費用など)

データ装備費は、法律で定められているものではありませんので、問題となるのは2の条件を満たすかどうかです。上記のケースでは2を満たしていなかったため、その結果、派遣会社側は労働者に対し過去2年間の天引き分を返還すると発表。大きな社会問題となりました。

また、派遣会社での日雇いは、派遣会社と派遣先で適切な雇用管理が困難な傾向にあります。それが結果として、労働災害が発生する要因にもなっていました。

こうした背景を受け、2008年の9月24日に開催された労働政策審議会建議でも次のような意見が出ています。

「日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、原則、労働者派遣を行ってはならないものとすることが適当である。その場合、日雇い派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務等について、政令によりポジティブリスト化して認めることが適当である」

出典:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1024-5b.pdf

派遣会社の法令違反が社会問題化したことが発端となり、派遣労働者の安全と雇用の安定を図るため、2012年の法改正で日雇い派遣は原則禁止となりました。

日雇い派遣の例外要件

日雇い派遣(30日以内の派遣労働)は原則禁止ですが、実はいくつか例外が存在します。次の「業務」と「労働者」に当てはまる場合は日雇い派遣の原則禁止から除外され、30日以内であっても日雇い派遣が可能になるのです。

業務の例外要件

日雇い派遣の原則禁止から除外される業務は、日雇い労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められている次の18業務です。

- ソフトウェア開発

- 機械設計

- 事務用機器操作

- 通訳・翻訳・速記

- 秘書

- ファイリング

- 調査

- 財務処理

- 取引文書作成

- デモンストレーション

- 添乗

- 受付・案内

- 研究開発

- 事業の実施体制の企画・立案

- 書籍等の制作・編集

- 広告デザイン

- OAインストラクション

- セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

出典:派遣元事業主・派遣先の皆様|厚生労働省

上記の業務は、26業務(※)のなかから、特別な雇用管理を必要とする業務および日雇い派遣がほとんど見られない業務を除外したものです。

※26業務:1999年労働者派遣法改正で、派遣可能業務が原則自由化(ネガティブリスト化)される以前に、労働者派遣を行うことができる業務とされていたものです。

なお、例外要件となった18業務から外れた業務には、特別な雇用管理を必要とする業務として建築物清掃や駐車場管理など、また日雇い派遣がほとんど見られない業務として放送機器等操作やアナウンサー、インテリアコーディネーターなどが挙げられます。

労働者の例外要件

日雇い派遣の例外が適用されるのは業務だけではありません。労働者の種類によっても例外が適用され日雇い派遣が可能となる場合があります。労働者の例外要件に該当する者は、「雇用機会の確保がとくに困難な次の労働者」と「生活のためにやむを得ず日雇い派遣の仕事を選ぶことのない水準にある労働者」です。

60歳以上の方

満年齢で60歳以上の方は日雇い派遣が可能です(労働期間中ではなく、契約を締結する時点で60歳を超えていなければなりません)。また、この要件に関しては、過去に1度でも60歳以上であることを確認していれば、再度確認しなくても例外要件として日雇い派遣が可能です。

雇用保険の適用を受けていない学生

雇用保険の適用を受けていない学生とは、一般的な昼間学生を指します。なお、通信制の学生、大学の夜間部に通う学生、高等学校の夜間もしくは定時制に通う学生、休学中の学生は対象外です。

60歳以上の方と同様、過去に昼間学生であることを確認していれば、退学や休学により昼間学生の要件を満たさなくなった場合を除き再度の確認は必要ありません。ただし、年度替わりの時期には再度の確認が必要です。

生業の年収500万円以上で副業として日雇い派遣に従事する方

もっとも高額の収入を得ている仕事が、税金や社会保険料が控除される前の額面金額で500万円以上ある場合に限り、副業として日雇い派遣を行うことが可能です。

仮に4つの業務を掛け持ちしていて、それぞれの業務収入が350万円、130万円、20万円、10万円の場合、合算すれば500万円以上になります。しかし、生業収入500万円以上の要件を満たさないため、該当しません。

世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方

世帯年収の額が500万円以上で主たる生計者以外の方は、日雇い派遣が可能です。なお、主たる生計者とは、世帯のなかでもっとも収入が多いうえに世帯全体の50%以上の収入を占めているものを指すのが一般的です。

たとえば、夫の収入が450万円、妻の年収が100万円だとすれば、世帯年収は550万円かつ妻は主たる生計者以外と判断されるため、妻は日雇い派遣労働者として働けます。

また別のケースだと、世帯の中に3人の労働者が存在し、Aが400万円、BとCが300万円の収入を得ている場合、収入割合で見ると40%、30%、30%となります。世帯年収だけで見ると500万円を超えているため、もっとも高い年収を稼いでいるA以外のBとCが日雇い派遣として働けることは明白です。

しかし良く考えてみると、世帯のなかでもっとも稼いでいるAの年収の割合も40%であり、主たる生計者の条件である50%を超えていません。そのため、この世帯には主たる生計者は存在しないと判断されます。

Aも日雇い派遣として働ける可能性があります。

日雇い派遣の原則禁止に対応するための注意点

日雇い派遣の原則禁止に違反した場合、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の第61条により30万円の罰金に処される場合があります。そのため、次の点について、派遣会社はもちろん、派遣労働者を受ける企業側も注意が必要です。

派遣先の業務が例外要件対象かどうかを確認する

派遣会社は、派遣要請を受けた先の会社の業務が日雇い派遣の例外要件対象かどうかを十分に確認する必要があります。判断が難しい場合は、厚生労働省が公開している「労働者派遣事業関係業務取扱要領」を参照してください。

また、派遣労働者を受ける側の会社も自社の業務が例外要件対象かどうかを確認したうえで、派遣会社に依頼する必要があります。例外要件対象でない場合は、派遣ではなく、直接雇用によるアルバイトやパートの募集に切り替えましょう。

派遣労働者が例外要件対象かどうかを確認する

派遣会社は、派遣予定の労働者が例外要件に該当するかどうか十分に確認しなければなりません。

60歳以上であるかどうかは、マイナンバーカードや運転免許証、保険証などで一回、確認すればそれ以降は確認の必要はありません。しかし、それ以外の3項目(雇用保険の適用を受けていない学生、生業の年収500万円以上で副業として日雇い派遣に従事する方、世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方)については、提示された情報が虚偽の場合もあるため、都度もしくは年度替わりでしっかりと確認をする必要があります。

昼間学生かどうかの確認は在学証明書や学生証の提出が必須です。

また、生業の年収500万円以上か、世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方かは自己申告だけでは、虚偽の場合に罰則が科せられるかもしれません。そのため、給与明細書や源泉徴収票、確定申告書のほか、住民票や世帯全員の年収証明ができるものを提出してもらい、十分に確認することが重要です。

また、派遣労働者を受け入れる会社も派遣会社への確認は必ず行いましょう。確認漏れで、実際には派遣労働者の例外要件対象外だった場合、会社側の責任になる可能性もあるため、注意が必要です。

法令遵守を徹底している派遣会社を選定する

派遣労働者を受け入れる側の会社は、過去の実績や評判、法令遵守の観点から十分に検討したうえで、派遣会社を選定することが大切です。

前述したように万が一、派遣された労働者が例外要件対象でない判明した場合、日雇い派遣として受け入れた会社側に罰則が科せられるリスクがあります。

事前の調査に加え、契約時の確認も徹底し、法令遵守の派遣会社を選択することがリスク回避につながるでしょう。また、どうしても適切な派遣会社を選定できない場合は、自社が直接、労働者と契約を結び、アルバイトやパートとして雇用することをおすすめします。

日雇い派遣の例外要件をしっかりと理解することが、労働者の雇用安定につながる

日雇い派遣の例外要件とは、2012年10月に改正された労働者派遣法で新たに課せられた、日雇い労働の原則禁止に関して例外的に日雇い派遣が認められる業務および労働者の要件です。

日雇い派遣の例外要件では、18の業務と4パターンの労働者に限り、30日以内の日雇い労働が認められています。ただし、日雇い派遣の原則禁止に違反した場合、30万円の罰金が処される可能性があるため、派遣会社はもちろん、受け入れる会社側も十分な確認が欠かせません。

日雇い派遣の原則禁止は、もともと派遣会社が労働者を適切に管理しないうえ、法令違反を犯してしまったことが社会問題化したことに端を発してルール作りがされました。そのため、派遣会社も派遣労働者を受け入れる会社側も、まずは労働者の安全管理と雇用安定を重視することが重要です。

もちろん、労働者が虚偽の申告をしていないかどうかの確認も必要になります。口頭での確認だけではなく必ず公的な書類の提出を求めましょう。ただし、それも結果的には自社の利益ではなく、そこで働く労働者のためのルールであることは忘れてはなりません。

派遣会社、受け入れ先、労働者の三者が事前の確認を怠らず、法令を遵守することが、労働者の利益、ひいては会社の利益につながるのです。