働き方改革などを受け、個人事業主(フリーランス)として特定の会社に所属せず、独立して働く人が増えているといわれています。そして、フリーランスに関わる法整備も徐々に進みつつあります。本記事で紹介するフリーランス新法(フリーランス保護新法)もその一つです。

フリーランス新法は、2023年4月28日に成立した法律で、フリーランスが安心して働ける環境整備を目的としています。2024年11月1日に施行されたため、その内容をしっかり理解しておく必要があります。

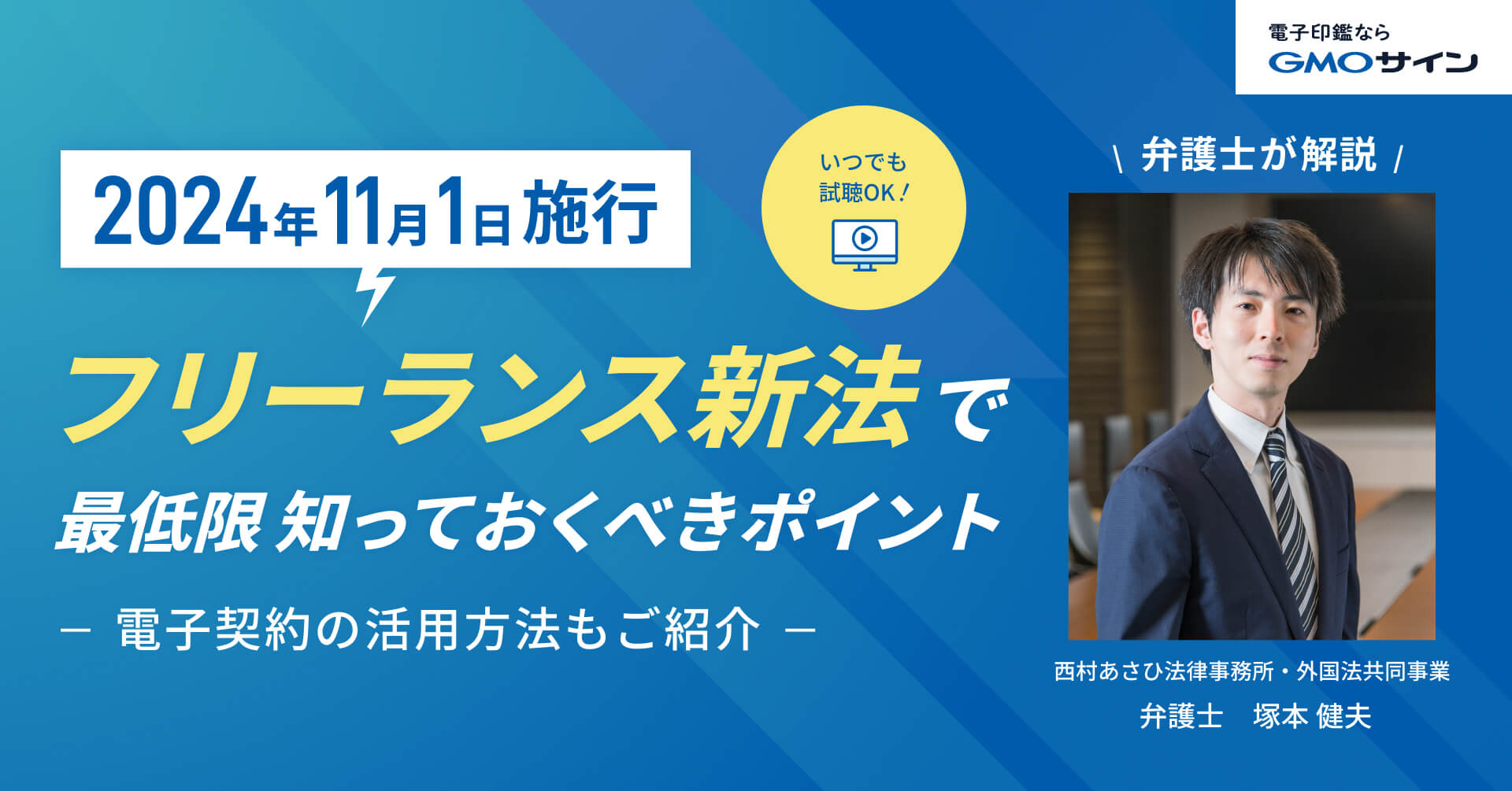

\ フリーランス新法について弁護士の塚本健夫先生が詳しく解説 /

2024年11月1日から施行の新法について、制度背景や具体的な内容をポイントにまとめてわかりやすく解説します。類似の「独禁法」や「下請法」との違いと法対応への留意点、各義務項目と通知の仕方についてもご紹介。さらに電子契約を利用することでかなう契約締結と業務効率化についてもご案内いたします。

- フリーランスに業務を委託する事業者

- フリーランスとして働いている方

- 下請法や独占禁止法との違いを知りたい方

※本動画は2024年11月7日に開催されたセミナーのアーカイブ動画です。予めご了承ください。

目次

フリーランス新法の概要

フリーランス新法とは、フリーランスが安定して仕事を行える環境整備を進めることを目的とした法律です。2024年(令和6年)11月1日(金)に施行されました。

働き改革などの影響もあり、近年ではフリーランスを含め働き方の多様化が進んでいます。フリーランス新法は、そのような時代の流れに沿って作られました。

そもそもフリーランスとは?

フリーランスという言葉は広く定着していますが、実はこれまでフリーランスを定義する法律はありませんでした。しかし、今回施行されるフリーランス新法では、フリーランスに関する定義が明文化されています。

フリーランス新法では、個人事業主で従業員を使用していない、もしくは法人でも代表者以外の従業員がおらず、代表者以外にほかの役員もいない状態を特定受託事業者(フリーランス)としています。そのため、このような個人もしくは法人で業務委託を受けている場合、同法におけるフリーランスと定義されることになります。

あわせて読みたい

フリーランスはやめた方がいい?後悔しないための準備と後悔した時の対処法とは

コロナ禍でリモートワークが進んだこともあり、脱サラしてフリーランスに転身する人が増えています。好きなことを仕事にすることで楽しさややりがいが期待できる一方、...

フリーランス新法が生まれた背景

フリーランス新法が誕生した背景には、フリーランスとして働く人の増加が大きく関係しています。国が推進している働き方改革や労働への価値観の変化などによって、会社に属さずにフリーランスとして働く選択肢を取る人が増えています。さらに昨今のコロナ禍で、リモートワークやテレワークといった働き方が普及して、フリーランスという働き方に注目が集まるようになったことも背景の一つとして挙げられます。

しかし、フリーランスは法律的な保護を受けにくい働き方でもあります。フリーランスは個人で事業を営んでいるため、基本的に労働基準法における労働者に該当しません。よって労働基準法が適用できないのです。そのため、どうしても委託者との関係において、弱者になりがちです。

また、労働者ではないため、労基法上の最低賃金や労働時間の制限、解雇に関する規定も適用されません。不当に低い報酬額で労働を強いられるフリーランスも珍しくありませんでした。法律による保護の薄いフリーランスが増加したことを受け、彼らを守るフリーランス新法が作られたわけです。

下請法との違い

フリーランス保護新法のほかにも、フリーランスを保護する法律として下請法が存在します。下請法は、発注企業の下請けに対する支払遅延や正当な理由のない減額、返品などを防止し、下請けを保護することが目的の法律です。

この説明だと、下請法とフリーランス保護新法の違いがわからないという人もいるかもしれませんが、両者の違いは法律が適用される条件です。

下請法の場合、2つの条件を満たした業務委託契約でなければ適用されません。2つの条件とは、

- 発注企業の資本金が1,000万円超であること

- 下請けの資本金が1,000万円以下であること

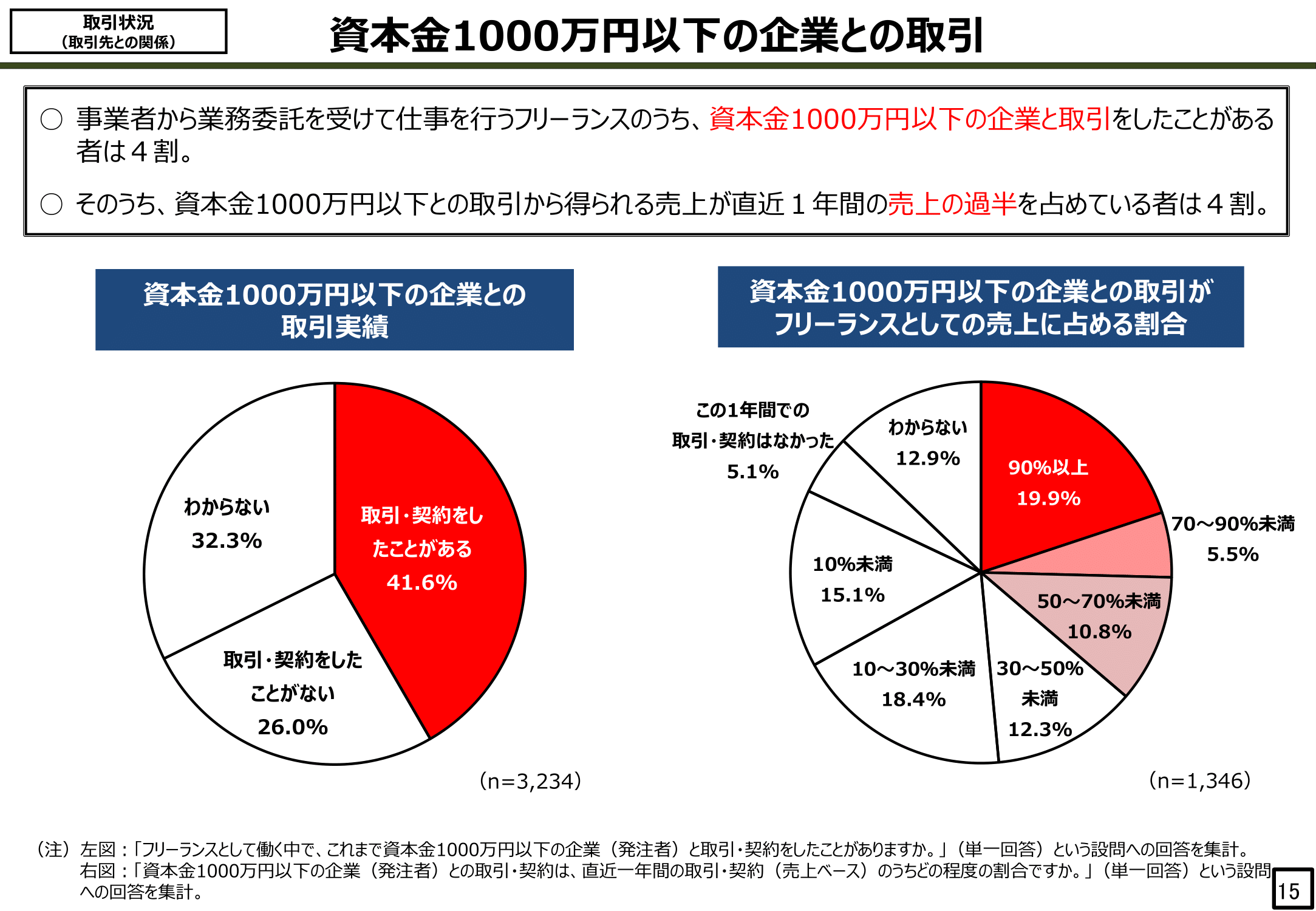

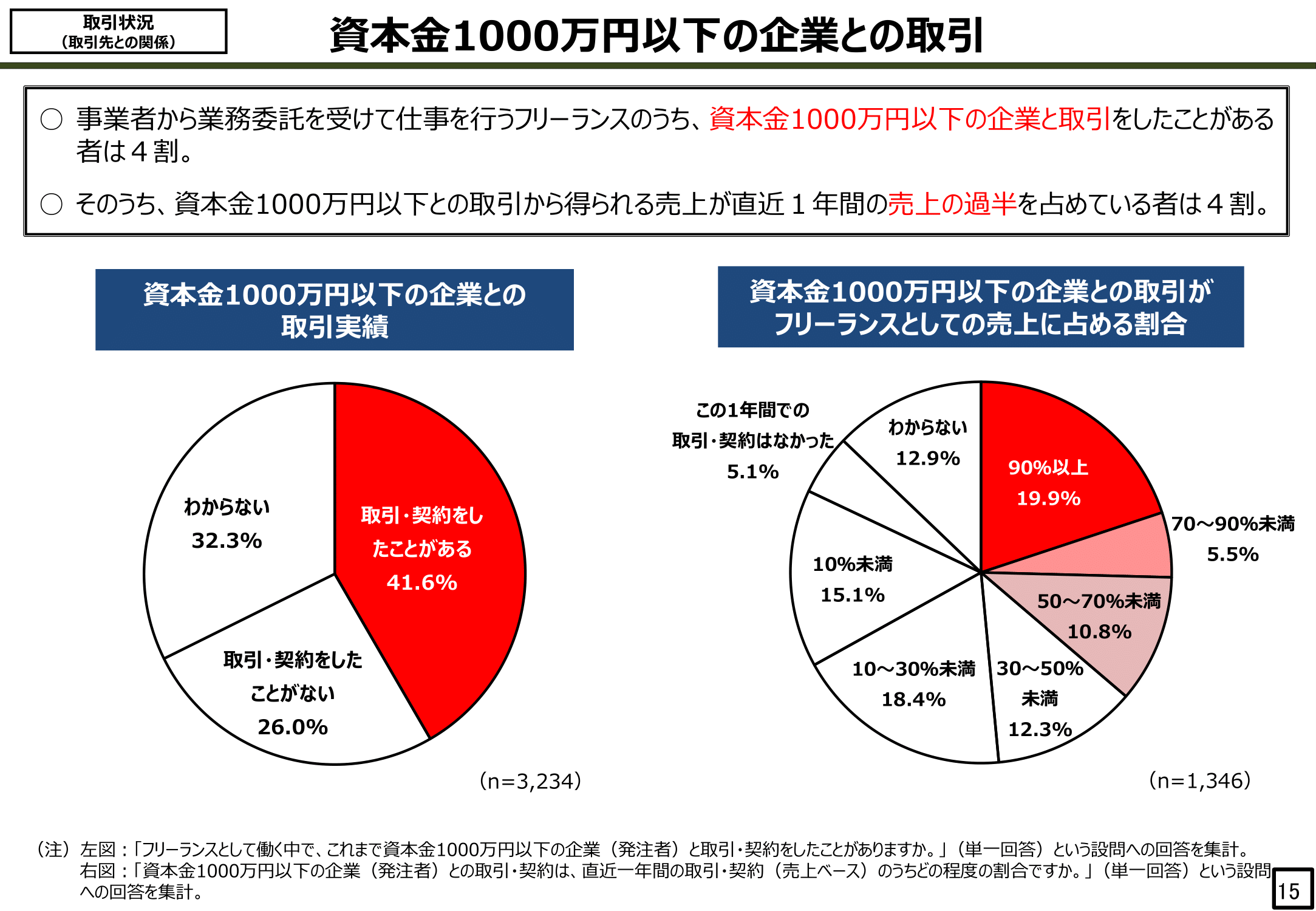

です。フリーランスの場合、取引先企業が前者の条件を満たさないケースが多くなっています。令和2年に内閣官房が行ったフリーランス実態調査によると、フリーランスの41.6%が資本金1,000万円以下の事業者と取引した経験があるという結果が示されています。つまり、従来のままでは、下請法により、フリーランスを十分に保護できない恐れがあるわけです。

出典:内閣官房「フリーランス実態調査結果」

出典:内閣官房「フリーランス実態調査結果」

一方、フリーランス新法は、法律が適用されるにあたって下請法のような資本金の条件がなくなりました。フリーランスと取引する企業すべてに対して適用されるため、従来よりもフリーランスの保護が厚くなっています。

あわせて読みたい

下請法のわかりやすい解説|適用される取引と法律の概要、罰則は?

製造業からサービス業まで広範な分野で委託業務が行われています。その中でも、委託側(親事業者)から受託側(下請事業者)に発注する下請取引では、親事業者が優越的...

フリーランス新法の対象やルール

フリーランス新法にはさまざまな規制が含まれています。重要なポイントを押さえ、法律にのっとった対策を講じるにはどうすれば良いかについて検討する必要があります。

保護の対象

フリーランス新法のもとで保護される対象は、業務を受託する側です。発注する側は対象外なので注意しましょう。また個人事業主でも従業員を雇っているのであれば、保護の対象から外れます。一方で法人であっても従業員や役員が存在せず、代表者だけで事業活動を行っている場合には保護対象になります。

給付などの明示義務

フリーランスに業務委託する場合、以下の内容を明示しなければなりません。

- 給付の内容

- 報酬の額

- 支払期日

- 公正取引委員会が定めるその他の事項

原則これらの内容を提示する際には、書面もしくは電磁的方法(電子契約で締結した電子契約書など)で形として残す必要があります。口約束は認められないので注意してください。また、委託者側が電磁的方法で明示しようとしたところ、フリーランスが書面での提示を求めるケースもあるかもしれません。この場合、フリーランス側の要望に従って、書面にて速やかに提示する必要があります。

支払期日の明示

業務委託を行うにあたって、報酬に関する内容を明示しなければなりません。その条件の一つに、支払期日があります。支払期日は委託事業者側で自由に決められません。原則としてフリーランスから納品を受けた日を起点とし、60日以内に報酬を支払うことが必要です。

また、支払い期日を定めずに業務委託する場合もあるでしょう。この場合には納品のあった日に支払わなければなりません。フリーランス新法の中では再委託の際の支払い期限に関する規定も設けられています。新法が制定されたことで、報酬の支払い遅延によってフリーランスが損害を被ることが少なくなるでしょう。

委託事業者の遵守事項

フリーランス保護新法では、フリーランスと長期業務委託契約がなされた場合に、委託事業者側が遵守すべきさまざまな事項が定められています。

まずフリーランスの責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、納品を認めない、報酬を減らす、返品するといった行為は認められません。

また、相場と比較して著しく低い報酬金額を設定することも禁止されています。フリーランスに責任がないにもかかわらず、納品内容を変更する、やり直しをさせる行為も禁じられます。

そのほかにも正当な理由なしに事業者が指定する物品を購入させたり、サービスさせたりする行為、金品を提供させる行為も禁止とされています。

これらの遵守事項は、長期業務委託契約を交わした時に適用されます。すべての業務委託ではなく、特定の場合にのみ適用されることに注意しましょう。

募集情報の明示

業務委託を希望して、フリーランスに募集をかける場合、条件を明示しなければなりません。正確な情報を出すことはもちろん、見るものが誤解してしまうような表示も禁止されます。基本的には職業安定法における労働者募集と同じような条件になると考えてください。

ハラスメントなど就業環境対策

フリーランス新法のもとでは、フリーランスに対する就業環境の整備が求められています。特にフリーランス側が出産や育児、介護の必要に迫られた場合、委託事業者は両立できるように配慮することが義務付けられています。義務となるのは長期委託した場合ですが、長期でなかった場合でも努力義務が発生するため、必要に応じた配慮が求められます。

また、フリーランス側からハラスメントに該当する言動を委託事業者側から受けたと相談を受ける場合もあるでしょう。この場合、必要な措置を講じるなど適切な対応が義務付けられています。もちろんハラスメントの相談を受けたことを理由として、報酬の減額や契約の解除などの不当な扱いをしてもいけません。

契約解除の予告

フリーランスとの業務委託契約を何らかの理由で解除しなければならない事態も十分想定できます。しかし、フリーランス新法では、業務委託契約解除においても、労働契約解除と同じような手順を踏まなければならなくなりました。

いきなり契約を打ち切るのではなく、前もって契約解除する旨をフリーランスに提示する契約解除予告が必要です。また、実際に契約解除する30日前までにその旨を予告しなければならないというルールも定められています。

フリーランス側から、契約解除するにあたってその理由についての明示を要求されることもあるかもしれません。この場合、契約解除の理由を速やかに開示することも義務付けられました。

フリーランス新法に違反した場合の罰則

これまで紹介したようにフリーランス新法には、さまざまな規定が設けられています。委託事業者が法律で定められている義務に違反した場合、国は立ち入り検査や勧告、命令をはじめとした必要な措置を講じることができます。

仮に立ち入り検査を拒否したり、命令に違反したりしたことが明らかになれば50万円以下の罰金が科されます。

委託事業者が法人の場合、法人だけでなく違反行為を行った人物に対しても罰則が科される両罰規定が適用されるため注意しましょう。

まとめ

働き方の多様化によって、労働に求めるものも変わりつつあります。仕事を充実させるだけでなく、私生活も充実させたいと、ワークライフバランスを重視する人も増えています。自分のペースで無理なく働けるフリーランスは、ワークライフバランスを重視した働き方にも適しているでしょう。

しかし、フリーランスには法的な保護が薄く、時として厳しい条件で労働を強いられる場合も珍しくありません。そんなフリーランスを守り、安心して労働に集中できる環境づくりを進めるためにフリーランス保護新法が作られました。フリーランス保護新法の施行によって、働き方の多様化がますます進むとみられています。

あわせて読みたい

【ひな型付き】雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや作成方法を解説

人を採用するとき、企業が労働条件などを事前に提示し、労働者がその条件に合意するという段取りを踏みます。この一連の流れを雇用契約といいますが、その際に交わされ...

\ フリーランス新法について弁護士の塚本健夫先生が詳しく解説 /

2024年11月1日から施行の新法について、制度背景や具体的な内容をポイントにまとめてわかりやすく解説します。類似の「独禁法」や「下請法」との違いと法対応への留意点、各義務項目と通知の仕方についてもご紹介。さらに電子契約を利用することでかなう契約締結と業務効率化についてもご案内いたします。

- フリーランスに業務を委託する事業者

- フリーランスとして働いている方

- 下請法や独占禁止法との違いを知りたい方

※本動画は2024年11月7日に開催されたセミナーのアーカイブ動画です。予めご了承ください。