示談書には正しい書き方がある?

示談書のスムーズな取り交わし方を知りたい

示談書には、状況ごとに記載すべき項目が存在します。必要な項目を把握して、法的に無効とならない示談書を作成しましょう。

示談書の作り方と合意締結までの流れ

- 合意内容の確認(双方)

- 示談書の作成(一方)

- 示談書の確認・合意(双方)

- 署名捺印(双方)

- 書類の保管(双方)

- 合意の履行(双方)

また、示談書は作成して終わりではなく、しっかりと当事者間で締結しなくてはなりません。示談書のストレスから早く解放されたい方には、スムーズな示談締結が可能な電子契約サービスの利用がおすすめです。

電子契約サービスを利用すると、オンラインで示談書の作成・送信・署名(締結)ができます。郵送での取り交わしよりも時間を短縮でき、締結後の保管も手間なくできるのが特徴です。

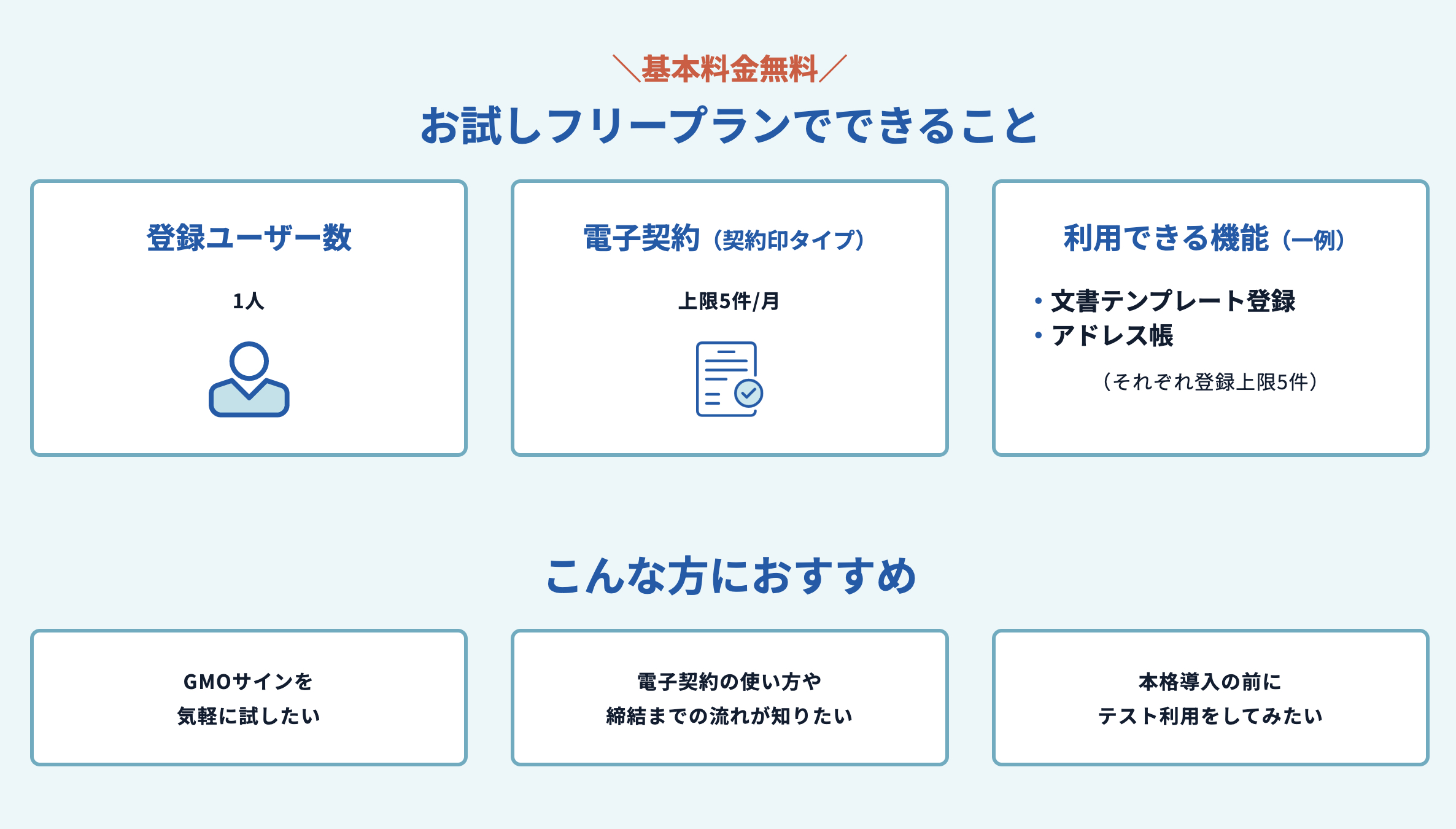

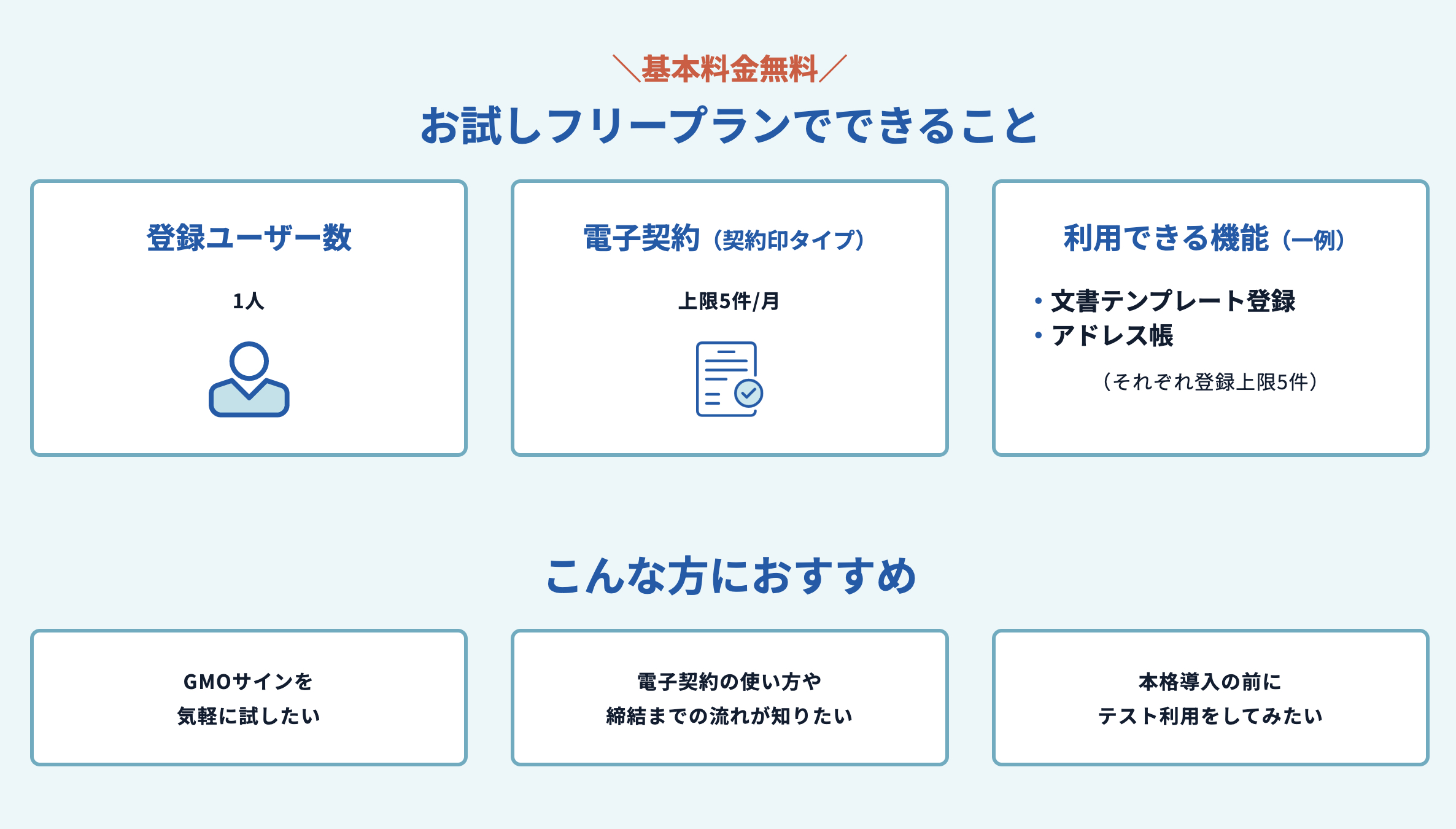

『電子印鑑GMOサイン』ではお試しフリープランを用意しており、毎月5通までの送信が無料で、クラウド上での保管もできます。相手方もオンライン上で署名ができるので、お互いにとってストレスのない示談締結ができるでしょう。

本記事では示談書の正しい作成方法とテンプレート、実際の締結方法を解説します。手順を理解して、スムーズな示談成立を目指しましょう。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

STEP

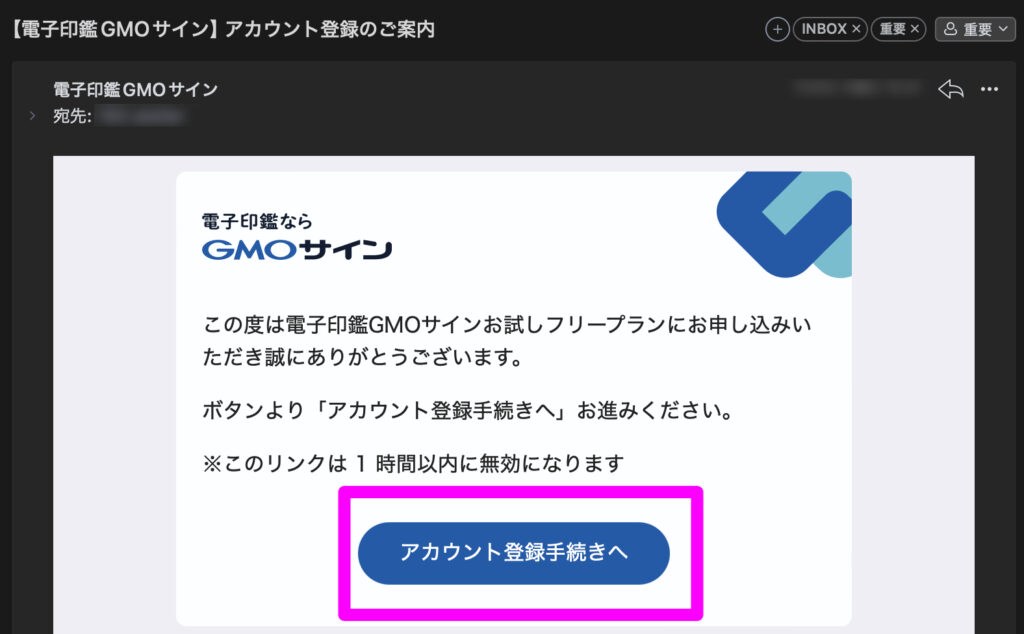

届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック

STEP

情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

示談書の作り方と合意締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

合意内容の確認(双方)

示談書に記載する内容を明確にするために、事実関係や合意事項を改めて確認します。

STEP

示談書の作成(一方)

確認した内容をもとに示談書を作成します。漏れやミスなどがないように正しく合意内容を示談書に記載しましょう。特に不倫問題は慰謝料が高額になるので、支払い金額や支払い方法などは明確にしておくことが必要です。

示談書は、当事者のどちらが作成してもかまいません。弁護士や行政書士などの専門家に依頼することも可能です。専門家への依頼には費用がかかりますが、正確かつスピーディーに作成できます。

STEP

示談書の確認・合意(双方)

示談書の内容を双方が確認し、事実関係や示談内容に齟齬がないか確認します。誤認や受け入れられない内容を含む場合、安易に合意せずさらに相手方と話し合いましょう。

STEP

署名捺印(双方)

示談書の内容に問題がなければ、合意の意思を示す署名捺印を行います。電子契約で示談書を取り交わすことも可能です。

STEP

書類の保管(双方)

合意済の示談書は、双方で1通ずつ保管します。示談内容について後日トラブルになった場合に示談書が証拠となるため、必要な時に取り出せるよう大切に保管してください。

STEP

合意の履行(双方)

示談書での合意内容に基づいて、賠償金の支払いなどを履行します。

目次

示談書とは?

示談書とは、生じたトラブルに対して、裁判によらず当事者間の話し合いで解決し、合意した事項や内容を記載した文書のことを指します。交通事故での損害賠償や、その他のトラブル解決時によく使用されます。

示談が成立すると、その内容に法的な拘束力が生まれるため、慎重に作成する必要があります。後々のトラブルを防ぐために、以下の情報を正確に記載しなくてはなりません。

- 当事者の氏名

- 住所

- 事故の概要

- 損害賠償額

- 支払方法など

示談書の作成前に弁護士などの専門家に相談することで、より確実な内容を盛り込むことが可能です。

法律上、和解書や合意書なども取り扱いは同じです。ただし、和解という言葉は民事訴訟法第267条に示される「裁判上の和解」を示す場合もあることから「裁判を通さない合意」を示談という言葉で区別することがあります。

示談書の法的効力

示談は「和解契約」とも呼ばれ、示談書は契約書と同等の法的効力を持ちます。示談内容について、両者間で争いが起きて裁判となった場合、当事者間の合意を示す証拠書類として示談書を提出することが可能です。

ただし、示談書の内容に重大な錯誤があった場合や、詐欺・脅迫によって締結された場合は、無効となる可能性があるので注意が必要です。

このように、示談書には強い法的効力があるため、作成時には慎重な検討が必要です。内容に不安がある場合は、必ず専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

示談書と公正証書の違い

示談書と公正証書では、取り交わす方法と証拠力に違いがあります。

示談書には特に決まった様式はありません。示談書は裁判において証拠書類とされることがありますが、示談書だけでは強制執行はできません。示談書に記載の内容を強制執行するためには、裁判に勝訴し、債務名義に執行文を付与してもらう必要があります。

公正証書の場合、公証役場で公証人による本人確認を経て、様式に従って公証人が作成する書類に署名捺印をします。公正証書は公文書として強い証拠力を持つため、強制執行を行うことも可能です。

ただし、公正証書に強制執行力を持たせるためには強制執行認諾条項が必要です。たとえば、「本契約上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨認諾した」などと記載しておかなくてはなりません。

示談書の作り方・取り交わし方

示談書の作成から合意締結に至るまでのステップや、実際の方法を解説します。

示談書の取り交わしには、電子契約がおすすめです。時間やコストを抑えてスムーズに示談を進められますので、利用を検討してみてください。

示談書作成と締結の流れ

示談書を作成するには、合意内容を確認したうえで、当事者のうち一方が示談書を作成します。作成された示談書について、双方が内容を確認し、齟齬ないことを確認したうえで署名をおこなえば、双方が納得して示談が成立したものとされます。具体的なステップは以下の通りです。

STEP

合意内容の確認(双方)

示談書に記載する内容を明確にするために、事実関係や合意事項を改めて確認します。

話し合いの場では、賠償金額や支払方法といった基本的な条件だけでなく、治療費の負担範囲や後遺障害が発生した場合の対応なども具体的に確認しておきましょう。この段階で曖昧な部分を残すと、後々トラブルの原因となる可能性があるため、細かな点までていねいに確認することをおすすめします。

また、この時点で弁護士などの専門家に相談することで、法的な観点から見落としがちな項目を洗い出すことも可能です。

STEP

示談書の作成(一方)

確認した内容をもとに示談書を作成します。基本的な記載事項として、作成日、当事者の氏名・住所、事故の概要、損害賠償額、支払方法などを明記します。

示談書は、当事者のどちらが作成してもかまいません。漏れやミスなどがないように正しく合意内容を示談書に記載しましょう。特に不倫問題は慰謝料が高額になるので、支払い金額や支払い方法などは明確にしておくことが必要です。

示談書の作成は、後ほど紹介するテンプレート(ひな形)も参考にしてください。

STEP

示談書の確認・合意(双方)

示談書の内容を双方が確認し、事実関係や示談内容に齟齬がないか確認します。

- 記載内容が話し合いで合意した内容と一致しているか

- 表現に誤解を招く箇所はないか

- 必要事項が漏れなく記載されているかなど

これらを細かくチェックしていき、誤認や受け入れられない内容を含む場合は合意せず、さらに相手方と話し合いましょう。

STEP

署名捺印(双方)

示談書の内容に問題がなければ、合意の意思を示す署名捺印を行います。示談書は通常2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

示談書は電子契約で取り交わすことも可能です。

STEP

書類の保管(双方)

示談書は将来的なトラブル防止の証拠となる重要書類のため、原本は安全な場所に保管し、コピーを別途保管しておくことをおすすめします。また、関連する資料(診断書や修理見積書など)も一緒に保管しておくと、後日確認が必要になった際に便利です。

電子契約を利用するとデータとして保管できるので、原本の劣化や紛失に備えられます。

STEP

合意の履行(双方)

示談書に記載された内容に従って、合意事項を履行していきます。

賠償金の支払いについては、示談書に記載された期日や方法を厳守することが重要です。分割払いの場合は、支払いの記録を残し、受領書を保管しておきましょう。

また、示談書に記載された条件以外の新たな請求や異議申し立ては原則として認められないため、履行完了までは示談書の内容を常に確認しながら進めることが大切です。

示談書の取り交わしには電子契約が便利

示談書の合意締結を取り交わす場合、従来どおり紙の書面以外にも「電子契約を利用する」という方法もあります。

紙の示談書を取り交わす際は、弁護士の立会いのうえ、双方で条件を確認しながら示談書に押印する場合があります。しかし、不倫に関する示談の際など、示談書を取り交わすような相手とは会いたくないケースもあるでしょう。

郵送で取り交わすこともできますが、合意の締結日に関する調整が必要で、紙の契約書の取り扱いに面倒もあります。そのため、オンラインで完結する電子契約(電子署名)がおすすめです。

電子契約とは、電子署名やタイムスタンプなどの技術を用いて、契約の真正性や非改ざん性を証明しやすくする契約方式のことです。オンライン上でやり取りできるため、迅速な契約締結が可能で、保管にも便利といった特徴があります。

電子署名法第3条により、電子契約によっても文書上の取引内容が真正に成立したと推定されます。示談書も例外でなく、電子署名を正しく行えば、紙の示談書に印鑑を押すのと同等の証拠力を担保できるのです。

(電磁的記録の真正な成立の推定)第三条

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

出典:e-Gov法令検索

作成した示談書を電子契約サービスにアップロードしたら、電子署名を入れる箇所を設定し、テキストや手書きで署名を入力します。その後に相手方にもメールで示談書が届くので、同様に電子署名を行ってもらったら契約締結です。

信頼のおける電子署名方式によって示談書を合意締結するには『電子印鑑GMOサイン』などの電子契約サービスを利用するのがおすすめです。

GMOサインでは月に5通まで無料で送信できるので、一度の示談書締結であれば費用をかけずに利用できます。

GMOサインを使った示談書の取り交わし方法

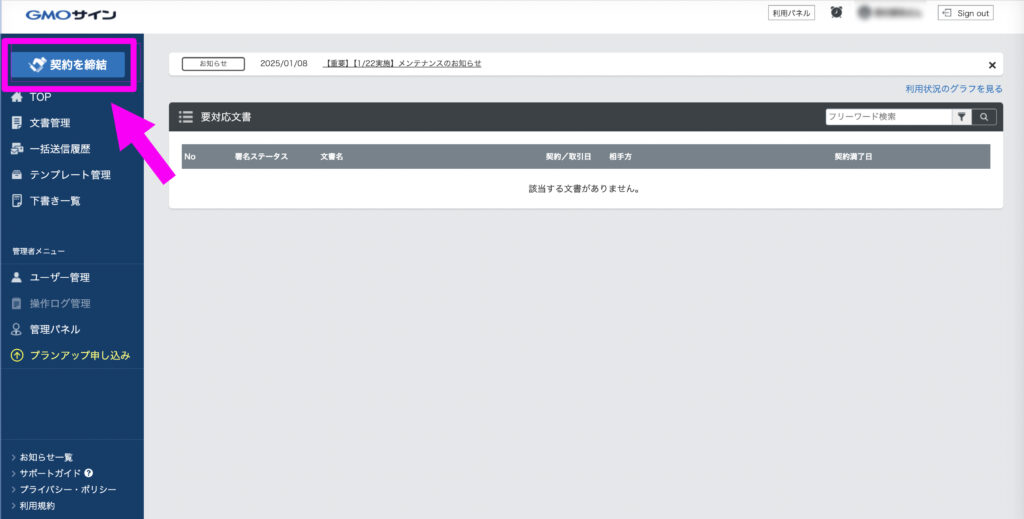

GMOサインを使って示談書を取り交わす場合、実際にどのような流れになるのかをかんたんに紹介します。

GMOサインでは、あらかじめ作成した契約書を相手方にメールで送信し、電子署名してもらうことが可能です。示談書をPDFで作成しておき、以下のステップに従って双方の電子署名を完了します。

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

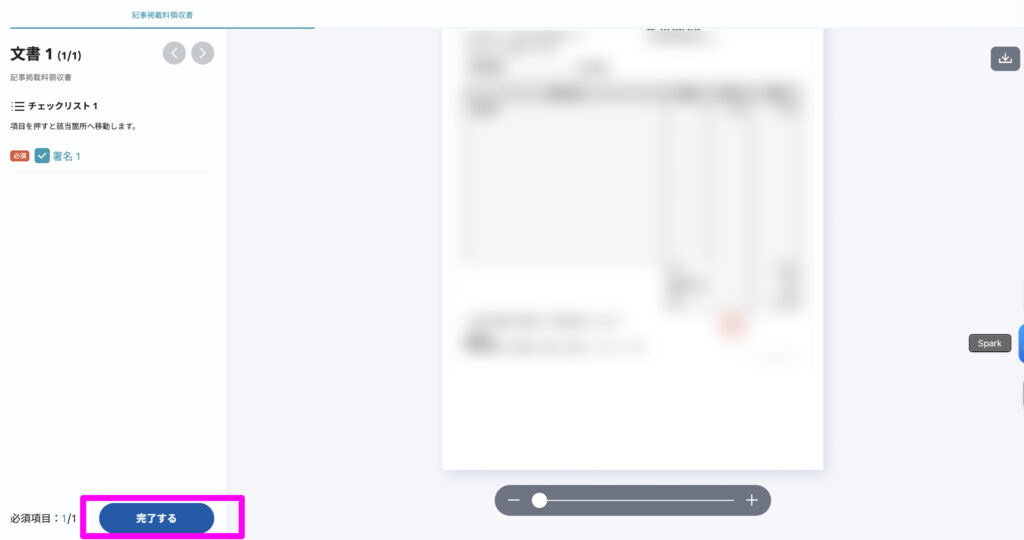

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

STEP

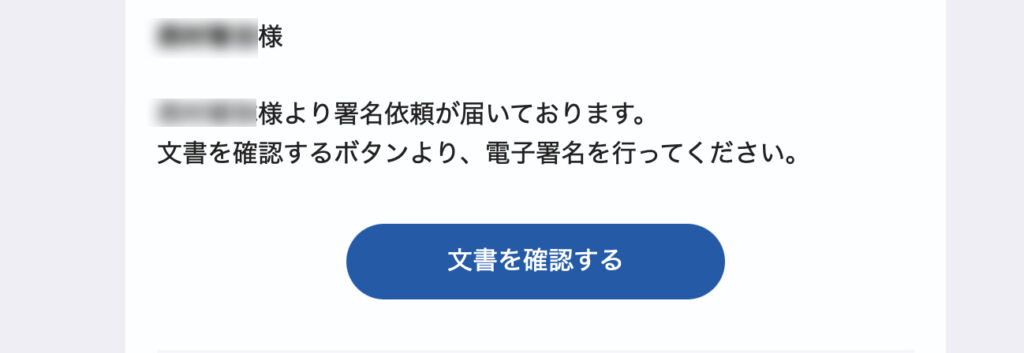

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

また、GMOサインではオンラインでのやり取りのほかにも、タブレットを使った対面での電子署名も行えます。電子契約を利用したいけれど直接会って取り交わす必要がある方は、対面契約をご利用ください。

あわせて読みたい

電子契約のメリット・デメリット|導入時に発生し得る課題への対処法

書面での契約書から解放される電子契約は、業務効率性やコストなどの面でメリットを持っています。同時に、導入に当たってはデメリットを見過ごすことなく、上手にプロ...

おもな状況別に示談書の書き方を解説【テンプレート付き】

本章では、示談書の書き方と、交通事故や不倫などのケースごとのテンプレートをご紹介します。

交通事故の示談書の書き方とテンプレート

交通事故の示談書作成では、以下のテンプレートをご利用ください。

【示談書】

当事者間において下記の内容で示談が成立したことを確認します。

(甲)

住所 東京都世田谷区〇〇1-1-1

氏名 〇〇 〇〇

車両登録番号 世田谷〇〇〇お〇〇〇〇

(乙)

住所 東京都新宿区〇〇2-2-2

氏名 □□ □□

車両登録番号 新宿〇〇〇い〇〇〇〇

Ⅰ 事故発生日時

〇〇年〇月〇日AM〇時〇分頃

Ⅱ 事故発生場所

東京都中央区〇〇3-3-3路上の交差点

Ⅲ 事故の状況

信号を無視した甲の運転する車が、左折してきた乙が運転するバイクに衝突し、乙に傷害を与えるとともに乙のバイクに損害を与えた。

Ⅳ 示談条項

Ⅳ-Ⅰ 〇〇円を○○年〇月〇日までに、甲は乙の指定する銀行口座に損害賠償として振り込むものとする。

Ⅳ-Ⅱ 甲による損害賠償金の支払いが遅れた場合は、上記の損害賠償金に加えて金〇〇円の違約金を甲は乙に支払うこととする。

Ⅳ-Ⅲ項 本件示談条項に記載した事項の他には、乙に対する甲の債務が存在しないことを確認する。

Ⅴ 本示談書を2部作成し。甲及び乙による署名捺印のうえ、各自が1部ずつ保管するものとする

〇〇年〇月〇日

(甲)

住所 東京都世田谷区〇〇1-1-1

氏名 〇〇 〇〇 印

(乙)

住所 東京都新宿区〇〇2-2-2

氏名 □□ □□ 印

加害者側が任意自動車保険に加入していた場合、保険会社が被害者との交渉を行います。保険会社は、独自の様式を使用した示談書を作成して、被害者側に提示するのが一般的です。被害者は示談内容に認識違いなどがないかを確認し、署名捺印します。

しかし、加害者側が何らかの理由で保険を使いたくない場合や、任意自動車保険に加入していない場合は、当事者のいずれかが示談書を作成しなければなりません。その場合には以下の項目を盛り込んだ示談書を作成しましょう。(参考:交通事故弁護士ATOM)

スクロールできます

| 項目 | 概要 |

|---|

| お互いが合意にいたったこと | 最も重要なので、最初に記載します。 |

| 被害者と加害者の氏名・車両登録番号 | 被害者と加害者の氏名などの情報を記載します。 |

| 事故が起こった日時 | 例:〇〇年〇月〇日、AM〇時〇分頃。 |

| 事故発生場所 | できるだけ詳しく記載します。 |

| 事故内容 | 事故の原因や加害者と被害者の状況などを記載します。 |

| 支払金額 | 具体的な示談金額を提示するとともに支払い方法を記載します。

過失割合に応じた相殺があればその旨の記載も必要です。

また、分割払いの場合には、次のような事項を記載します。

・毎月の支払額

・支払日

・支払先

・分割払いの期間

・支払いが遅れた場合の罰則 |

| 精算条項 | 今後トラブルが繰り返されることがないように本条項を記載します。 |

| 署名捺印 | 示談が成立した日付を2部の示談書に記入します。

それぞれに被害者と加害者が署名捺印します。

電子署名でも可能です。 |

不倫の示談書の書き方とテンプレート

不倫の示談書の場合は以下のテンプレートを参考にしてください。

【示談書】

被害者〇〇〇〇(以下、甲)は、不倫相手▢▢▢▢と(以下、乙)と以下の内容につき合意し和解した。

1.不貞行為と謝罪

乙は、〇〇年〇月から〇〇年〇月まで、甲の夫である△△△△(以下、丙とする)と不貞行為を繰り返したことを認め、謝罪する。

2.慰謝料の支払い

乙は甲に対し、甲が受けた精神的損害に対する損害賠償請求(民法709条、710条)として、金〇〇万円を以下の口座に〇〇年〇月〇日までに支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

3.完全解決、精算条項、求償権の放棄

本件の合意により、当該不貞行為に関する一切は解決したものとし、当事者間に今後債権債務関係は存在しないものとする。乙は、丙に対する本件不貞行為の慰謝料支払い義務に基づく求償権を放棄する。

4.接触の禁止、違約金

乙は今後、電話、メール、SNSなど、方法の如何を問わず、丙といっさい接触してはならない。これに反した場合は、違約金として〇〇万円を甲に支払わなければならない。

5.迷惑行為の禁止、守秘義務

示談後は、甲及び乙は相手に対する誹謗中傷などいっさいの迷惑行為を行ってはならない。また、本件不貞行為、示談内容に関しては、方法の如何を問わず口外してはならない、

上記記載の通り、示談が成立したことを証して、本示談書を2通作成し、甲及び乙による署名捺印のうえ、各自が1通ずつ保管するものとする

〇〇年〇月〇日

甲:住所

氏名 印

乙:住所

氏名 印

記載すべき項目は以下の通りです。合意事項や発生事実、今後の対応について明記します。(参照:弁護士法人心 厚木法律事務所)

スクロールできます

| 項目 | 概要 |

|---|

| お互いに合意にいたったこと | 当事者がお互いに示談内容に合意したことを最初に記載します。 |

| 不貞行為の事実 | 不倫をはじめたきっかけや期間、相手から受けた嫌がらせの内容など、慰謝料に影響する事実を詳細に記載します。

被害者が納得していれば、不倫行為を行った当事者が不貞行為の事実を認め謝罪する意思を記載しても問題はありません。 |

| 慰謝料 | 具体的な示談金額を提示するとともに支払い方法を記載します。

分割払いの場合は、次の事項を記載します。

・毎月の支払額

・支払日

・支払先

・分割払いの期間

・支払いが遅れた場合の罰則 |

| 誓約事項 | 今後、不倫相手に連絡したり会ったりしないなど、合意した誓約事項を記載します。 |

| 違反した場合の罰則 | 違反した場合に備えて、当事者間で合意した罰則を記載します。 |

| 求償権の放棄 | 不倫相手への求償権を放棄する場合はその旨も記載します。 |

| 守秘義務 | 他者に口外したり、インターネットなどへの書き込みをしたりしないよう取り決めます。

守秘義務違反があった場合の罰則に関する記載も必要です。 |

| 清算条項 | 当事者間で示談内容に合意し、今後トラブルが繰り返されることがない旨を記載します。 |

| 示談成立日 | 示談が成立した日付を記載し、双方の当事者が署名捺印をします。

電子契約による電子署名でも可能です。 |

自分で作る自信がない方は弁護士や行政書士への依頼が無難

示談書を作成するのが難しければ、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

経緯を詳しく説明すれば、要点を押さえた示談書を作成してもらえます。プロが作成する示談書があれば、将来の紛争の心配も軽減できるでしょう。

示談書の作成は弁護士や行政書士に依頼できます。ただし、弁護士であれば代理人として相手方と交渉することも可能ですが、行政書士は示談書の作成のみで裁判関係の手続きはできません。

示談書の作成を相談したい場合は、近隣の弁護士事務所や行政書士事務所に見積を依頼し、要望に応えてくれる方を選ぶとよいでしょう。

示談書の作成時の注意点

示談書の作成時にはいくつかの注意点があります。示談書を作成する前に必ずチェックしておきましょう。

示談書の内容変更は不可

示談書への署名捺印後は、内容を変更することはできません。被害者も加害者も、示談書に記載の内容について最終的に決着したものと認め、署名捺印を行います。

事実関係を誤認していたことにあとで気づくなど、いかなる場合であっても、示談書に記載の内容を後から変更することはできません。

示談書提示のタイミング

示談書を提示するタイミングは、損害賠償の金額を確定できる、被害者の完治後または後遺障害等級の認定後が最適です。

この時点を待たずに示談を成立させると、本来損害の範囲に含めるべき症状やそれに対する処置を示談書に含められず、被害者側に不満が残る場合があります。

通常、被害者が完治後か後遺障害等級が認定された後に、加害者側の保険会社から示談書が提出されるのが一般的です。しかし、被害者の治療中に示談の相談を持ち掛けてくる保険会社もあるので注意が必要です。

時効が存在

損害賠償請求には消滅時効があり、時効を過ぎれば請求する権利を失います。具体的には、被害者が損害の発生した事実や加害者を知った時から5年間、加害者が不明な場合は事故発生時から20年間で、請求権が時効により消滅します。

時効の期間内であっても、時間が経過すると記憶はあいまいになり、証拠資料が紛失してしまうおそれもあるでしょう。示談交渉が可能となった段階から早めに準備を始めることをおすすめします。

保険会社が交渉相手の場合公正証書は不要

保険会社が相手の場合は、示談書を公正証書にする必要はありません。

公正証書とは、加害者と被害者が公証役場において公証人へ依頼し、作成する金銭の支払いなどの約束を文章にしたものを指します。公正証書は証拠力が強いため、強制執行認諾条項を含めておくことで、加害者の預金などを差し押さえる強制執行が可能です。

加害者が任意保険に加入していない場合は、直接加害者本人と示談交渉をしなければならないので、公正証書にしておいたほうがよいでしょう。

しかし、示談交渉の相手が保険会社であれば、保険会社から被害者に対して直接賠償金が支払われるので、損害賠償の支払いが滞ることはありません。そのため、公正証書を取り交わす必要はないというわけです。

電子契約の場合には当事者双方の合意が必要

電子契約の利用に際して契約の種類によっては、法律上、事前に相手方の承諾を得る必要があります。示談書(和解契約)は事前承諾が必要な契約類型に該当するわけではありません。とはいえ、示談書の電子契約にあたって、当事者双方の合意がなければ締結は実質不可能です。

そのため、電子契約を行う場合は、相手方に承諾を得る必要があります。書面にする必要はなく、口頭やメールでの合意形成も可能です。

電子契約の法的効力に関する不安やコストの懸念といった理由で、相手方から同意を得られないと、電子契約を結べません。電子契約によって示談書の承認を行う際は、相手方への説明もしっかりと行いましょう。

GMOサインの立会人型電子契約(契約印タイプ)では、相手方のコスト負担がなく、かんたんな操作で契約書の確認から電子署名までが可能です。相手方に向けた操作マニュアルも用意されているので、電子契約のハードルを下げられます。

示談書に関するよくある疑問

示談書に関するよくある質問とその回答をまとめました。実際に示談書を作成する際の参考にしてください。

示談書に決まったフォーマットはない?

示談書には特に決まったフォーマットはありません。

用紙のサイズについても決まりはありませんが、一般的にはA4サイズの用紙が使われるケースがほとんどです。枚数の制限もありませんので、何枚でもかまいません。

ただし、複数枚にわたる場合は割印を押すことをおすすめします。なお、公正証書は一定枚数を超えると1枚ごとに費用が加算されますので、注意が必要です。

示談書は自分で作成してもOK?

示談書は自分で作成してもかまいません。

内容や意思表示について合意していれば、当事者のどちらが示談書を作成しても問題ありません。

しかし、弁護士や行政書士など専門家のアドバイスを受けて、双方が納得する示談書を作成することが大切です。自信がなければ専門家へ依頼することをおすすめします。

示談書は無効になる場合がある?

示談書が無効になる場合があるので作成には注意が必要です。具体的には以下のようなケースです。

1.公序良俗に反する

民法の公序良俗に反する内容は無効になります。民法90条によると、公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効です。また、憲法では基本的人権を侵害する内容、倫理的秩序に反する内容、あるいは財産秩序に反する内容は無効と定められています。

たとえば、不倫の慰謝料を500万円で合意したのに、接触禁止条項に反した場合は違約金を2,000万円にするといった条項です。この場合、不貞行為に対する慰謝料が500万円なのに、連絡しただけで2,000万円取られるのは、相手の財産権を不当に侵害するもので無効とされます。

その他、違反した場合には、強制的に職場を退職しなければならないなどの条項も、職業選択の自由に反するので無効です。

2.示談の前提となる事項に錯誤がある

示談の前提となる事項に錯誤があった場合は取消しが可能です。民法95条では、錯誤による取り消しを認めています。

精算条項がある離婚協議書にサインした場合、不貞行為に関する損害賠償請求ができなくなります。しかし、サイン後に不貞行為を知った場合は錯誤による取り消しを主張できます。

3.詐欺または脅迫による意思表示

詐欺または脅迫による意思表示の場合は取り消しが可能です。民法96条では、詐欺または強迫による意思表示には、瑕疵があると考え、慰謝料に関する合意も取り消せるとしています。

たとえば、脅迫行為や暴行を相手方から受けて、やむを得ず示談書に合意した場合や、騙されて署名捺印したような場合は取り消しが可能です。

相手に名前や住所を知られたくない場合はどうする?

刑事事件などで相手に住所を知られたくない場合など、住所を伏せて示談書を取り交わすことは可能です。住所の記載に誤りがあった場合でも示談書自体は有効です。

紙の契約書では郵送などの際にどうしても住所を開示しなければならないケースがあります。しかし、電子契約であれば、メールアドレスのみで相手方と示談書を取り交わすことが可能です。

示談書の作成費用はいくらですか?

自分で作成する場合は費用がかかりません。

示談書の作成を弁護士や行政書士に依頼する場合は、費用が異なります。示談書の作成を相談したい場合、近隣の弁護士事務所や行政書士事務所に見積を依頼しましょう。

また、公正証書を作成する場合は手数料が発生します。示談金によって異なるので、公正証書を作成する際は確認しておいてください。

示談書なしでの示談は有効ですか?

示談する際に書面でなければならないという決まりはないため、口約束であっても示談自体は有効です。

ただし、示談書がないと、示談したことや示談の内容を第三者に証明できません。後日、当事者どうしで示談内容について認識の相違が発生した場合にも、示談の証拠がないため新たなトラブルに発展するリスクがあります。

示談書は電子署名での取り交わしも有効!

昨今は契約の電子化が進んでおり、示談書を電子署名によって取り交わすこともできます。電子署名法3条により、電子署名による契約も真正に成立したと推定されるので、示談書の電子署名も有効です。

特に示談書の場合は、相手方と会うのも避けたいですし、ストレスを抱えないためにも迅速に締結させたいですよね。電子契約であれば、オンラインで即日中の締結が可能です。郵送などの手間やコストも削減できるので、示談書の取り交わしに向いているといえます。

示談書の内容について合意締結する場合は、『電子印鑑GMOサイン』がおすすめです。電子印鑑GMOサインは、契約送信件数3,000万件(※)を超える実績のあるサービスで、電子契約を安心して進められます。

月に5通まで送信が無料でできるお試しフリープランも用意されていますので、登録して利用してみてください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)