取引基本契約書はどのような場合に作成すべき?

印紙は必要?印紙税をコストカットする方法はある?

取引基本契約書は、支払条件や品質基準、秘密保持にリスク分担など、基本的な条件を事前に合意するために必要な契約書です。将来的なトラブルを防止するためにも作成しておくことが推奨されます。

しかし、取引基本契約書は売買基本契約書や業務委託契約書など、ほかの契約書との違いがわかりにくく、どのような項目を盛り込めばよいのか悩む方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、取引基本契約書について以下の内容で解説します。

記事で解説する内容

- 取引基本契約書の必要性

- 取引基本契約書を作成すべき場面

- 作成方法と締結までの流れ

- 記載すべき項目と雛形(テンプレート)

- 印紙など、作成時の注意点

- 4,000円の印紙代をカットする方法

取引基本契約書は、国税庁が定める印紙税額一覧表の第7号文書に該当し、1通につき4,000円分の印紙が必要です。(※契約期間が3カ月以内で更新のないものを除く)

1通あたり4,000円のコストはなかなか大きいものです。しかし、電子契約で取り交わす場合は、印紙税が不要です。電子契約書は印紙税法で定められた課税文書に該当しないため、収入印紙を貼付する必要がありません。

そのため、取引基本契約書を取り交わす際には、紙の書面での契約ではなく電子契約での締結をおすすめします。

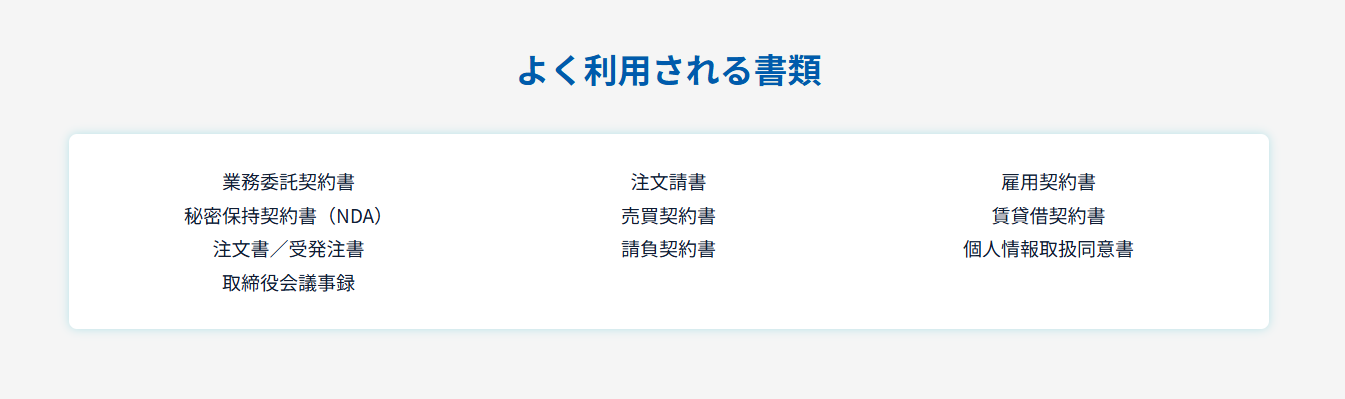

電子印鑑GMOサインでは、月に5通までの無料プランや1カ月単位の契約が選べるため、取引基本契約書の作成にかかるコスト削減が可能です。取引基本契約書以外にも以下のような契約書を電子化すると、それらをクラウド上で一元管理することもできます。

電子契約はコスト削減と業務効率のアップにつながります。GMOサインではオンライン相談や導入支援サポートも行っていますので、ぜひ利用を検討してみてださい。

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

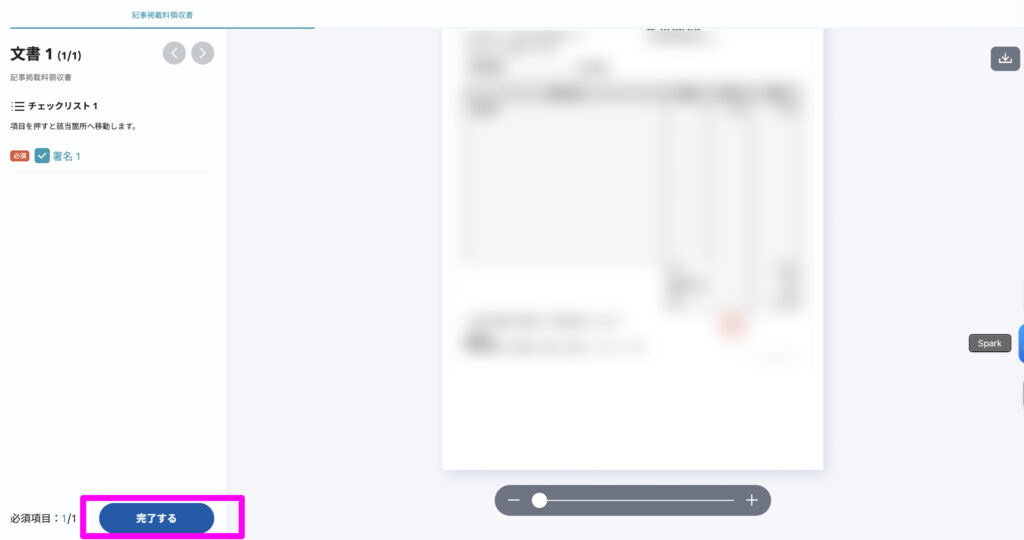

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

STEP

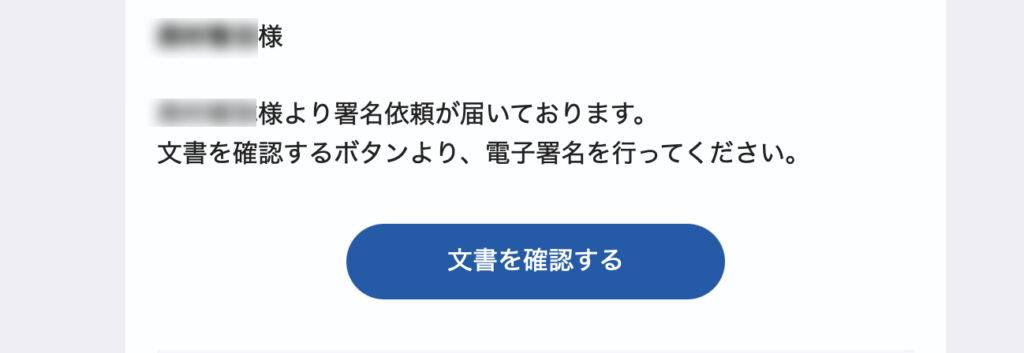

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

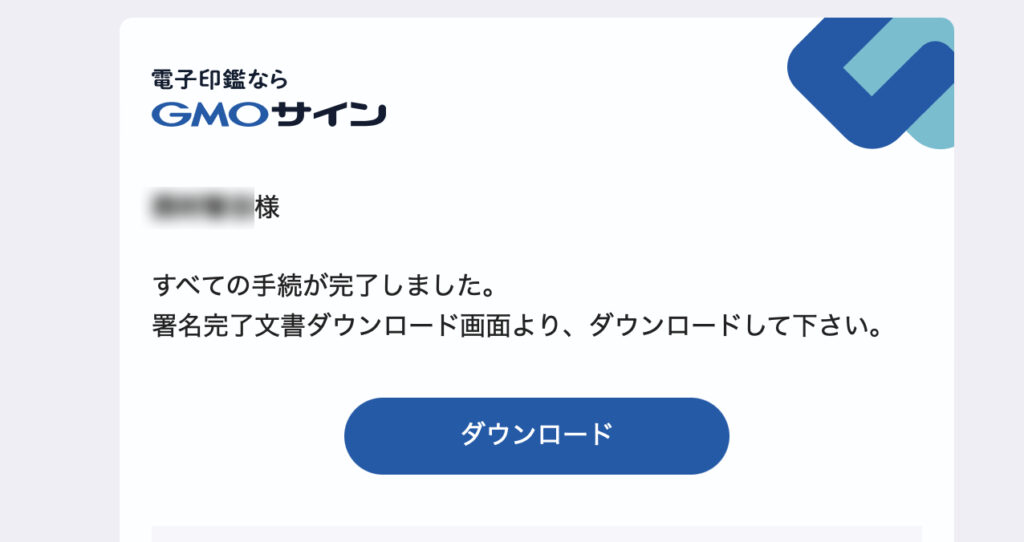

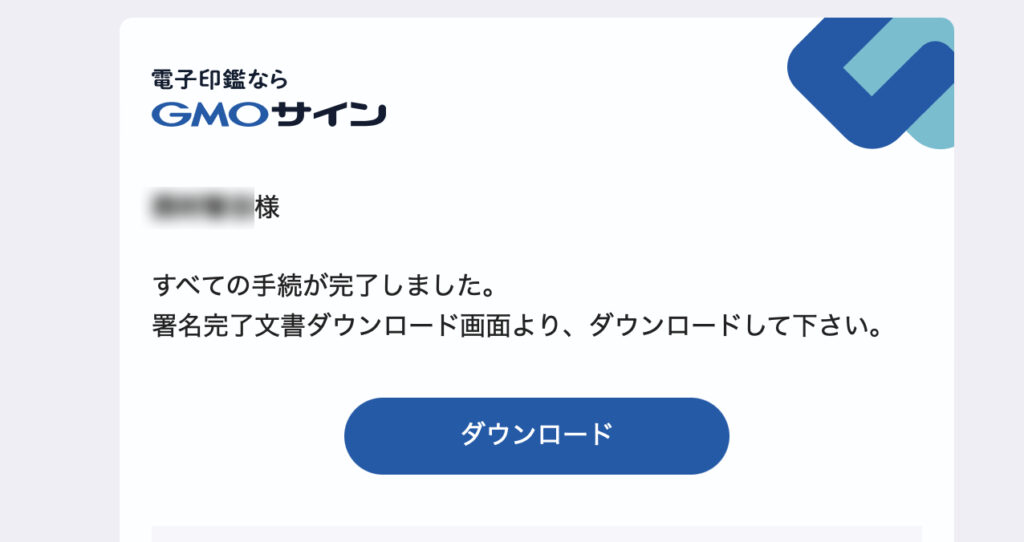

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

目次

取引基本契約書とは?

取引基本契約書とは、企業間で継続的に行われる取引において、共通の契約条件やルールをあらかじめ定めておくための契約書です。この契約書を締結することで、個々の取引ごとに細かく契約を交わす必要がなくなり、効率よく取引ができます。

たとえば、同じ取引相手からたびたび商品を購入したり、同じ取引相手に継続して業務を依頼したりといった「継続的取引」を行うとしましょう。商品や注文個数などは異なりますが、キャンセルポリシーや担当者など、取引内で共通している部分もあります。

このような場合、毎回契約書を作成して取り交わすことは自分にとっても相手方にとっても手間です。そこで、あらかじめ共通する内容を「取引基本契約書」として締結するのです。取引基本契約書を締結すれば、実際に注文・発注する場面で、発注書(商品名や内容、単価、数量)と発注請書を交わすだけで、かんたんに契約が締結できます。

なお、この発注書は「個別契約書」と呼ばれます。取引基本契約書と個別契約書の違いについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

取引基本契約書はどのような場面で作成が必要?必要な理由も解説

具体的に、取引基本契約書が実際に必要になる場面と理由について解説します。

取引基本契約書が必要な場面

- 継続的な取引の場合

- 複合的な契約を取りまとめる場合

継続的な取引の場合

取引基本契約書を締結することで、繰り返し発生する契約作業が簡易になるため、取引における手間や時間を削減できます。

また、計画的な生産体制を構築する上でも大きなメリットがあります。たとえば、契約書に「○カ月前までに発注予測を提出する」という条項を入れることで、必要な資材や部品を適切なタイミングで準備でき、在庫管理も効率的に行えるようになります。

これにより、突然の大量発注にも慌てることなく対応することが可能になります。継続的な取引が保証されることで、急な取引停止のリスクを軽減することも可能です。

取引基本契約書は長期的な取引関係を円滑に進めるための重要な基盤となり、双方にとって安定的で効率的な取引を実現するために欠かせないものといえます。

複合的な契約を取りまとめる場合

複数の契約が絡み合う取引でも、取引基本契約書による整理が重要となります。

たとえば、ソフトウェア開発では、開発委託契約、保守契約、ライセンス契約など、複数の契約が存在することがあります。このような場合、各契約に共通する基本的な事項を取引基本契約書として取りまとめることで、契約関係が整理され、管理がしやすくなります。

また、守秘義務や知的財産権の取り扱い、反社会的勢力の排除など、すべての契約に共通して必要となる条項を規定できる点もメリットです。これにより、個別契約では、その取引特有の事項のみを定めれば良くなり、契約書作成の手間を大幅に削減できます。

電子契約サービスを利用すると、取引基本契約書をテンプレートとして登録しておくだけですぐに利用できます。次回以降はテンプレートを選択して送信をするだけで済みますので、電子契約サービスの利用をおすすめします。

GMOサインでは無料のお試しフリープランでも月に5通までの送信が可能です。テンプレートの登録も可能なので、ぜひお試しください。

取引基本契約書の記載項目|テンプレート付きで解説

実際に取引基本契約書を作成する場合、含めるべき記載事項があります。ここでは商品の売買において、買主と売主が交わす契約書を例に、定めておくべき条項を解説します。

以下は取引基本契約書のテンプレートです。コピーしてご利用ください。また、記載が必要な項目についてもそれぞれ詳しく解説します。

取引基本契約書

本契約は、甲(以下「売主」という)と乙(以下「買主」という)との間で、継続的な取引に関する基本的な条件を定めるものである。

第1条 適用範囲

本契約は、売主が提供する商品及びサービスに適用され、具体的な取引内容は個別契約により定めるものとする。

第2条 個別契約の成立

個別契約は、売主が買主からの発注を受け、これを承諾することにより成立する。発注内容は書面または電子的手段で行うものとする。

第3条 商品の受け渡し

商品の受け渡しは、売主の指定する場所において行い、受け渡し時に買主が商品の検査を行うものとする。

第4条 発注予想の提出

買主は、売主に対して、〇カ月前に発注予想を提出するものとし、これに基づいて売主は生産計画を立てる。

第5条 検査・検収

買主は、受け取った商品について、受領後〇日以内に検査を行い、合格した場合は検収を行うものとする。

第6条 不合格の場合の処理

検査の結果、不合格と判断された場合、買主は売主に対して不合格の理由を通知し、売主は不合格品の交換または修理を行うものとする。

第7条 特別採用

特別な条件での取引が必要な場合、別途協議の上、特別採用契約を締結することができる。

第8条 所有権の移転

商品の所有権は、買主が代金を全額支払った時点で売主から買主に移転するものとする。

第9条 危険負担

商品の危険負担は、商品の引渡し時に買主に移転するものとする。

第10条 商品の単価

商品の単価は、個別契約において定めるものとし、必要に応じて見直しを行うことができる。

第11条 代金の支払いおよび相殺

買主は、売主に対して、商品の代金を〇日以内に支払うものとし、相殺については事前に合意が必要である。

第12条 期限の利益の損失

買主が代金の支払いを遅延した場合、売主は期限の利益を喪失し、直ちに全額の支払いを求めることができる。

第13条 通知義務

契約当事者は、相手方に対して重要な事項について速やかに通知する義務を負う。

第14条 契約不適合による担保責任

売主は、契約に基づく商品の不適合について、法令に基づく担保責任を負うものとする。

第15条 秘密保持義務

契約当事者は、相手方から知り得た秘密情報を第三者に開示してはならない。

第16条 解約の申し入れ・解除

契約当事者は、相手方に対して解約の申し入れを行うことができ、相手方が合意した場合に解除される。

第17条 契約期間

本契約の契約期間は、契約締結日から〇年間とし、期間満了の〇カ月前に書面で通知することにより更新することができる。

基本合意

取引基本契約書の基本合意について、継続的な取引における基本的なルールを明確にし、将来の個別契約に適用される内容を定めます。具体的には下記の項目を記載します。

- 取引の目的

- 取引金額

- スケジュール

- 各当事者の役割

- 契約の有効期間

- 契約解除の条件

- 秘密保持義務

たとえば商品の売買であれば「甲が取り扱う商品を継続的に売り渡し、乙がこれを買い受ける」といったように売買契約であることを明確にします。

適用範囲

取引基本契約書における適用範囲は、契約の全体像を明確にする重要な条項です。この条項では、契約の対象となる取引や商品、サービスの範囲を具体的に定めていきます。たとえば、「基本合意の内容について適用される」といった形で記載することが一般的です。適用範囲を明確にすることで、どのような取引がこの契約の対象となるのかを明確化できます。

また、もう一つ重要な内容が「優先事項」です。イレギュラーな発注などがあった場合に交わす個別契約書と取引基本契約書の内容が異なる場合にどちらが優先されるかについて、「個別契約書が優先して適用される」といったように内容を具体的に定めておきましょう。

個別契約の成立

個別契約の成立に関する条項は、実際の取引がどのような手順で行われるのかを定める重要な要素です。一般的には、注文書の発行から承諾までの具体的な手続きや、承諾の方法、契約成立のタイミングなどを明記します。

たとえば、「甲は乙に対して注文書を発行し、乙が当該注文書を承諾することにより個別契約が成立する」といった基本的な流れを示すことが多いでしょう。また、承諾の期限や注文書の記載事項についても具体的に明記することで、トラブルを未然に防げます。

商品の受け渡し

発注書の内容に従い、納期までに納品場所に引き渡す旨を記載します。

具体的には、商品がいつ、どこで、どのように引き渡されるかを記載し、所有権の移転時期も明示します。たとえば、「納品は月末までに行い、所有権は検査合格時に移転する」といった具体的な条項を記載しましょう。これにより、取引の透明性と信頼性が確保されます。

発注予想の提出

発注予想の提出に関する条項は、安定的な取引関係を維持するための重要な要素です。この条項では、発注予想数量の提出時期や方法、予想と実際の発注量との関係性などを具体的に定めます。たとえば、「甲は、四半期ごとに向こう6か月間の発注予想数量を乙に提出する」といった形で期間を明確化します。

また、発注予想と実際の発注量に大きな差異が生じた場合の対応や、予想の修正手続きについても規定しておくことが重要です。発注予想は、生産計画や在庫管理に直接影響するため、具体的な数値基準や通知期限を設定することが望ましいでしょう。さらに、予想が著しく外れた場合の対応や損害賠償請求の可否についても、あらかじめ定めておくことを推奨します。

検査・検収

納品された商品やサービスが契約内容に合致しているかを確認するプロセスについて記載します。具体的には、以下の項目が発注内容と一致しているかを検査することを指します。

商品の受け渡し後、いつまでに検査を行って相手方に結果を通知するかを定めておきましょう。また、通知がなければ検査に合格したとみなすといった文言を記載することも重要です。

不合格の場合の処理

検査・検収の結果、不合格であったものについての処理を定めます。検査結果が不合格の場合、売主に速やかに書面で通知するよう記載しておきましょう。

- 品質不合格や数量不足の場合に追加納入する期限

- 数量超過の場合に引き取る期限

- 不合格品について再検査を実施すること

- 不合格品の返品や交換に関する条件

- 不合格によって生じた損害に対する賠償責任

これらを明記しておきます。

特別採用

取引基本契約書における特別採用とは、検査・検収で不合格となった商品について、不良の程度が軽微である場合に、発注者がそのまま使用することを認める特例を指します。この場合、契約書には特別採用の条件や手続きが明記され、どのような基準で不良品を受け入れるかが定められます。当項目により取引の柔軟性が高まり、双方の信頼関係の維持につながります。

所有権の移転

取引基本契約書における所有権の移転は、受注者から発注者に対する物品やサービスの所有権がいつ移るかを定める項目です。通常「所有権は商品の納品時や検査合格時に移転する」と明記します。

この条項は、受注者と発注者の権利や責任を明確にし、トラブルを防ぐ役割を果たします。所有権の移転時期によって、危険負担の所在も変わるため、契約書において慎重に規定しておく必要があります。

危険負担

危険負担とは、目的物が債務者の責任によらずに破損したり消失したりした場合、どちらがその損失を負担するかを定める項目です。具体的には、売買契約において受注者が所有する商品が災害などで損傷した場合、債務者と債権者のどちらがそのリスクを負うかを明確にします。

明記することで、契約当事者間の責任の所在が明確になり、トラブルを未然に防げます。

商品の単価

取引基本契約書における商品の単価は、取引の際に受注者が提示する見積もりにもとづいて決定される金額を指します。一般的に商品の単価は、受注者と発注者である当事者間での協議を経て最終的に合意されます。

代金の支払いおよび相殺

商品代金の支払方法を定めます。たとえば「毎月月末締め、翌月〇日に、指定する金融機関の指定口座に振り込む」などと記載しましょう。振込手数料をどちらが負担するかも明記しておくとトラブルを未然に防げます。

また、発注者が受注者に金銭債権を持っている場合、支払金額によっていつでも相殺できる旨を記載できますが、相殺したくない場合は「相殺禁止」の項目を入れましょう。

期限の利益の喪失

期限の利益の喪失条項は、取引における重大な違反や信用不安が生じた場合の対応を定める重要な規定です。本来、ビジネスにおいて「期限」は相手に待ってもらうという自社にとっての利益に該当します。しかし、待つことが取引先にとってのリスクにつながる場合は、期限の利益を喪失させて、取引先に対して直ちに債務を履行するよう要求ができます。

一般的には、支払い停止や破産手続き開始の申立て、手形・小切手の不渡り、差押えなどの事由を記載しておきます。また、期限の利益を喪失した場合の未払い債務の即時支払義務や、既発注分の取り扱いについても明確に規定することが重要です。

取引停止処分や法令違反、反社会的勢力との関係が発覚した場合なども、期限の利益喪失事由として定めることが一般的です。これらの事由が発生した場合の通知義務についても併せて規定しておきましょう。

通知義務

どのような場合に相手方への通知が必要となるのか、具体的な通知事項と方法を明確に定めていきます。たとえば、以下の場合に通知するよう規定しておくのが一般的です。

- 会社名や所在地の変更

- 代表者の交代

- 合併・事業譲渡などの組織変更

- 財務状況の重大な変化

- 指定口座の変更など

また、通知の方法として、書面による通知を原則とし、電子メールなどの電子的方法を併用する場合の取り扱いについても明確にしておきましょう。通知の効力発生時期や、通知遅延による損害が発生した場合の責任についても規定しておくことを推奨します。

契約不適合による担保責任

納品された商品に瑕疵(受領した際にはわからなかった隠れた不具合のこと)があった場合の通知方法と、対応方法を明記します。たとえば補修や追加納品、代金の減額や損害賠償についてなどがあります。

ただし、特別採用によって納品された商品についての取り決めをした場合は、特別採用品の扱いについても明記が必要です。また、担保責任の期間について民法と異なる取り決めをする場合は、納品後いつまで可能なのかも定めておきましょう。

秘密保持義務

秘密保持義務の条項は、取引を通じて知り得た機密情報の管理と保護を定める重要な規定です。この条項では、秘密情報の定義や範囲、具体的な管理方法、使用制限などを明確に定めます。

秘密情報の範囲としては、技術情報、営業情報、個人情報、取引条件などが挙げられます。また、秘密情報の開示先の制限や、従業員等への守秘義務の徹底、情報漏洩時の対応についても具体的に規定することが重要です。さらに、違反した場合の損害賠償責任についても併せて規定しておくことが望ましいです。

解約の申し入れ・解除

解約の申し入れ・解除に関する条項は、契約関係を終了させる場合の手続きを定める重要な規定です。解約の申し入れ方法や期間、解除事由、解除時の処理などを具体的に定めていきます。

一般的な解約申し入れとしては、一定期間前の書面による予告を要件とすることが多く、たとえば「3カ月前までに書面で申し入れる」といった形で明記します。

また、債務不履行や信用不安など、即時解除が可能となる事由についても具体的に列挙することが重要です。解除後の在庫の取り扱いや、未履行の個別契約の処理方法、損害賠償の範囲についても明確に規定しておいてください。

契約期間

取引基本契約書の契約期間は、契約の有効期間や自動更新の有無を定める項目です。具体的には、契約が開始される日と終了する日を明記し、必要に応じて更新の条件も記載します。契約期間を定めることで取引の継続性が確保され、双方の権利と義務が明確になります。また、契約期間満了の際の通知方法や解約条件も忘れずに含めましょう。

GMOサインでの取引基本契約書の作成方法と締結までの流れ

取引基本契約書が作成できたら、相手方との締結を行います。取引基本契約書を紙の書面で締結すると、印紙税4,000円が必要です。一方、電子契約では印紙税が不要なので、電子契約での締結をおすすめします。

「GMOサイン」は直感的に操作できるインターフェースで、かんたんに電子契約書の作成と送付が可能です。ここでは、実際の操作画面を見ながら、取引基本契約書の締結方法をお伝えします。

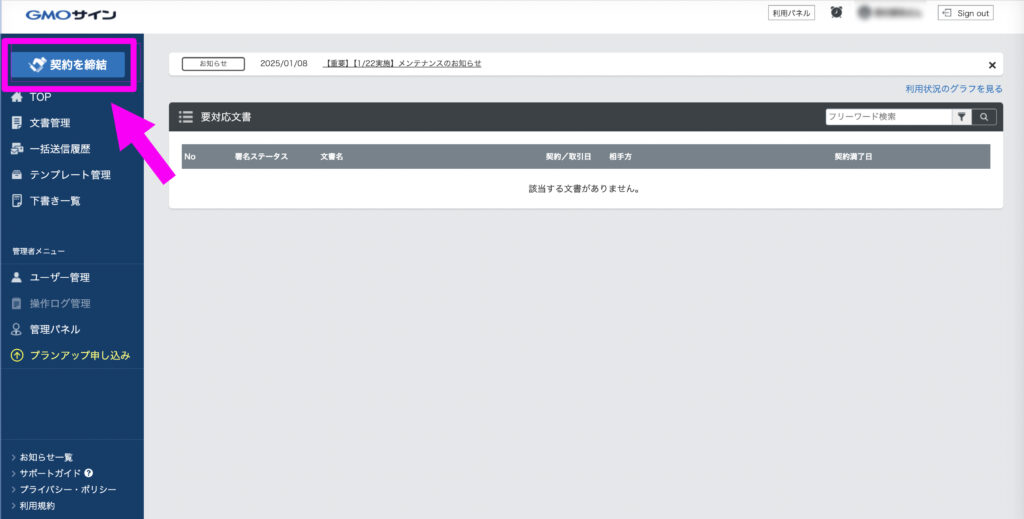

送信する側のフロー

- ログインして「契約書を締結」をクリック

- 「ファイルを選択」をクリック

- 署名者情報を入力する

- 署名位置を設定する

- 確認して「送信する」をクリック

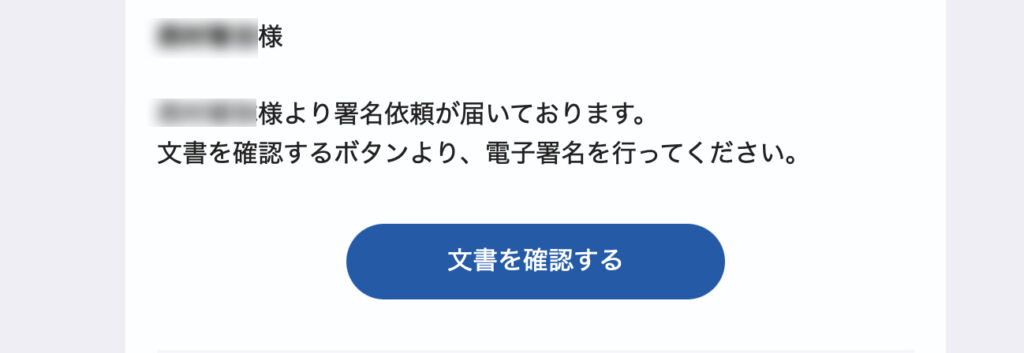

相手方のフロー

- メールを確認して「文書を確認する」をクリック

- 左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

- すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

- 手続が完了し、文書のダウンロードが可能になる

あわせて9ステップで解説します。

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDF資料をアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名位置を設定する

署名してもらう位置を設定します。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

確認して「送信する」をクリック

送信側の作業はここまでとなります。続いて、相手方の契約締結までの流れをお伝えします。

STEP

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

手続が完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

\ 電子契約サービス国内シェアNo.1(※)獲得 /

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

取引基本契約書を作成する際の注意点

取引基本契約書を作成する際は以下の3点にご注意ください。

- 契約書の項目を確認すること

- 納入や検収・受領の条件について詳細に記載すること

- 債務不履行や損害賠償責任の範囲を明確にすること

ここでは、契約書作成時の重要な注意点について詳しく解説していきます。

契約書の項目を確認すること

取引基本契約書の作成において、もっとも重要なのが契約書の項目を確認することです。事前の商談や交渉で合意した内容が、契約書に正確に反映されているかどうかを確認しましょう。特に、支払条件や納期などの重要な取引条件については、曖昧な表現を避け、できるだけ数値や期日を用いて明確化する必要があります。

また、契約書の文言については、法的な観点からも整合性を保つ必要があります。専門用語の使用は必要最小限にとどめ、平易な表現を心がけることで、解釈の違いによるトラブルを防止できます。

納入や検収・受領の条件について詳細に記載すること

商品やサービスの納入に関する条件は、取引において重要な要素となります。具体的には、納入場所や納入方法、検収基準、不具合が見つかった際の対応手順などを明確に定める必要があります。

特に注意すべきは、所有権や危険負担の移転時期についての取り決めです。商品の引き渡し時点で所有権が移転するのか、検収完了時なのかを明確にしておくことで、事故や損害が発生した際の責任の所在を明確にできます。

支払条件については、支払時期や支払方法、支払期日の起算点などを具体的に記載します。請求書の発行時期や締め日、支払いサイトなども明記しておくことで、キャッシュフローの予測が容易になり、良好な取引関係を構築できます。

債務不履行や損害賠償責任の範囲を明確にすること

取引基本契約書には、債務不履行や損害賠償に関する規定を詳細に記載することが重要です。納品遅延や品質不良などのトラブルが発生した際の対応方法や、瑕疵担保責任の範囲を明確にしておく必要があります。

また、契約の解除条件や更新方法についても詳細な規定が必要です。支払遅延や契約違反、倒産などの場合の対応や、契約終了後の在庫処理やデータ返却などの取り扱いについても、あらかじめ定めておくことをおすすめします。

契約書は法律的な文書なため、専門家の意見をあおぐことも検討してみてください。弁護士などの専門家にチェックしてもらえれば、法的リスクの低減につながります。

取引基本契約書には印紙が必要? 4,000円の印紙税をカットする方法とは?

取引基本契約書は「継続的取引の基本となる契約書」として位置づけられ、国税庁が印紙税法で定める「第7号文書」に該当します。第7号文書に該当する基本契約書には、一律で4,000円の印紙税が必要です。

印紙税の納付は、契約書が課税文書に該当する場合に義務付けられています。しかし、電子契約は書面に当たらないため、印紙税の納付が不要です。

印紙税法基本通達第44条において、課税対象は「課税文書となるべき用紙などに課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」とあります。電子契約はこれに該当しないため不要とみなされます。

取引基本契約書は、電子契約で締結することで4,000円の印紙税がカットできるというわけです。また、電子契約の導入は、コスト削減だけでなく、契約の迅速化や管理の効率化も期待できます。

GMOサインは、契約先がアカウントの登録や初期費用が不要で利用できます。手間や負担がないため、電子契約も導入しやすいといえます。導入から契約締結までスムーズに完了するため、ぜひ導入をご検討ください。

取引基本契約書に関するよくある質問

取引基本契約書について、発注側と受注側双方において、よくある質問と回答をまとめました。

業務委託契約書と取引基本契約書の違いは何?

業務委託契約書は、ある特定の業務を外部に委託する際に締結される契約書で、具体的な業務内容や報酬、納期などを定めます。

一方で取引基本契約書は、継続的な取引関係において共通する基本的なルールを定めるもので、個別契約の基盤となる契約書です。

取引基本契約書の契約不適合責任の期間は?

契約不適合責任の期間は、発注者が契約不適合を知った時から1年以内に受注者へ通知する必要があります。

通知を行わない場合、契約不適合責任を追及する権利を失います。また賠償請求は、契約不適合を知った時点から5年または10年以内に行う必要があります。

取引基本契約書は必要?

取引基本契約書は、企業間での継続的な取引において共通の基本事項を定めるために必要です。作成は義務ではありませんが、取引基本契約書により個別の取引ごとに契約を交わす手間を省き、取引の透明性と効率性を向上できます。

また取引基本契約書には、取引条件や責任、権利義務などが明記されるため、トラブル発生時の解決にも役立ちます。長期にわたって行われる取引では、特に取引基本契約書の作成と締結が重要です。

取引基本契約書と個別契約書ではどちらが優先される?

取引基本契約書と個別契約書の優先順位は、契約内容によって異なります。一般的には、取引基本契約書が先に締結され、その後に個別契約書が作成される場合、個別契約書が優先される場合が多いです。ただし基本契約書に優先条項が明記されている場合は、優先事項の内容に従います。

取引基本契約書はどちらが作成する?

取引基本契約書はどちらが作成しても問題ありません。

しかし、取引先に作成してもらうことで自社にとって不利な条件が盛り込まれている可能性もあります。そのため、極力自社で作成し、双方ですり合わせる方法をおすすめします。契約書案を取引先が作成する場合は、自社にとって不利になるような条件が含まれていないかを必ず確認しましょう。

ただし、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の下請取引に該当する場合、発注書や注文書の交付は発注側に交付義務があり、書面に記載する事項も下請法で定められています。

取引基本契約書は電子契約での締結がおすすめです

取引基本契約書は、継続する個々の取引において都度契約書を交わさなくて済むように、あらかじめ共通する内容をまとめて定めておくための契約書です。

取引基本契約書を締結することで迅速な取引ができるほか、複数の契約内容を含むため、トラブルの防止にもつながります。継続的に取引が発生する可能性が高い取引先とは、取引基本契約書を締結しましょう。

なお電子契約を導入すれば、インターネット上でのやり取りのみで契約締結が完了します。さらに、本来ならば第7号文書に該当する基本契約書には一律で4,000円の印紙税が発生しますが、電子契約なら印紙が不要となりコストカットが可能です。電子契約にはメリットが多いため、ぜひ導入をご検討ください。

GMOサインは契約先のアカウント登録や初期設定といった手間が不要なので、相手方への提案もしやすいのが特徴です。無料のお試しフリープランでも毎月5件までの電子契約ができ、クレジットカードの登録もいりません。安心して始められるので、以下よりお気軽にお試しください。