デジタル庁の創設が閣議決定されるなど、行政手続もデジタル化の波が押し寄せています。それを可能にするためにはマイナンバーの利用が欠かせません。既に企業では、従業員からマイナンバーを収集し、管理することが求められています。

今回は、マイナンバーが必要になるのはどのような場面なのか、また、マイナンバーを管理する上でどのような点に注意しなければならないのかなど、マイナンバーに関する法律と違反した場合の罰則について解説したいと思います。

目次

1 マイナンバーとは?

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての人に交付される12桁の番号のことです。個人番号が漏えいして不正に用いられる恐れがある場合以外は変更が認められず、生涯同じ番号です。既に、社会保障、税、災害対策などの手続きで活用されていますが、運転免許証の機能も搭載されることが検討されるなど、今後、利用の拡大が見込まれています。

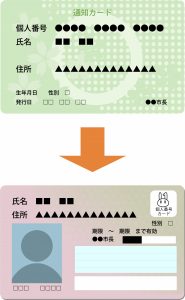

2 「通知カード」と「マイナンバーカード」の違い

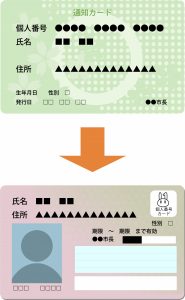

マイナンバー制度導入後、各世帯には、12桁の番号が記載された「通知カード」が送付されました。この「通知カード」が「マイナンバーカード」だと思っている人もいますが、これはあくまで、マイナンバーを通知したカードにすぎません。紛らわしいこともあって、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止になっています。

「マイナンバーカード」は、市区町村に申請を行うことで発行してもらうことができます。マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されています。公的な本人確認書類として利用できるほか、各種手続きをコンビニやオンラインでできるようになります。

3 マイナンバーが必要になる場面

企業においてマイナンバーが必要になる場面としては、次のようなものがあります。

【健康保険、厚生年金保険、雇用保険の届出】

従業員が入社する場合には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の手続きが必要になります。その際、各種届出書にマイナンバーが必要になります。同様に、退社の場合にも届出が必要になり、その際もマイナンバーが必要になります。

【国税、地方税の届出】

「源泉徴収票」や「支払調書」を税務署や市区町村に提出する場合、マイナンバーを記載する必要があります。

4 マイナンバーに関する法律

通称「マイナンバー法」は、正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と言います。マイナンバー法に基づき事業者向けにガイドラインが示されており、事業者はそれに従うことになります*。

要約すると、マイナンバーは必要がある場合に限って提供を求めることができ、法律で定められた利用目的以外で収集及び利用することはできません。事業者は、「基本方針の策定」と「取扱規程等の策定」が求められ、「組織的安全管理措置」、「人的安全措置」、「物理的な安全管理措置」、「技術的安全管理措置」の4種類の対策を講じることが必要とされています。

5 罰則

マイナンバー法に事業者が違反した場合には、次のような罰則が規定されています。

① 個人番号の事務等に従事する者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報(個人番号)ファイルを提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(マイナンバー法第48条)。

② 個人番号の事務等に従事する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(マイナンバー法第49条)。

6 まとめ

今回は、マイナンバーとは何か、マイナンバーに関する法律の内容、罰則について解説してきました。マイナンバーは、重要な個人情報です。万が一、企業が管理するマイナンバーが漏えいしてしまった場合、刑事罰を受ける可能性があり、企業としての信用も失ってしまいます。そうならないよう、法律に基づいた管理や安全対策が求められています。

*【参考】特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_jigyosha.pdf