秘密保持契約書には何を書けばいい?

この記事では、秘密保持契約(NDA)について以下の内容を解説します。

秘密保持契約(NDA)とは?

秘密保持契約書のテンプレートと記載すべき重要事項

秘密保持契約を締結する流れ

秘密保持契約を結ぶメリット

秘密保持契約を行う際の注意点

秘密保持契約書は、契約書の中でも特に重要な書類であり、締結までのスピードが求められる

従来の対面や郵送による契約手続きには時間がかかるため、最近は電子契約を導入する事業者が増えている ことをご存知でしょうか。

『電子印鑑GMOサイン 』のような電子契約サービスを活用すれば、オンライン上で即時に契約締結が可能です。同時に複数の契約書を送信することも可能なため、効率的に契約業務を進められるでしょう。

GMOサインの特徴

即日での契約締結が可能で、契約までの時間を大幅に短縮できる

契約書を複数同時に送信可能

テンプレート登録機能により、2回目以降はすぐに契約書を呼び出せる

強固なセキュリティで情報漏えいを防止できる

スマホやPCからかんたんに操作可能

さらに、GMOサインの無料プランでは、月に5通までの契約を費用なしで利用できます。

この記事のテンプレートを参考に秘密保持契約書を作成したら、GMOサインを使って契約書を送信してみてください。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)

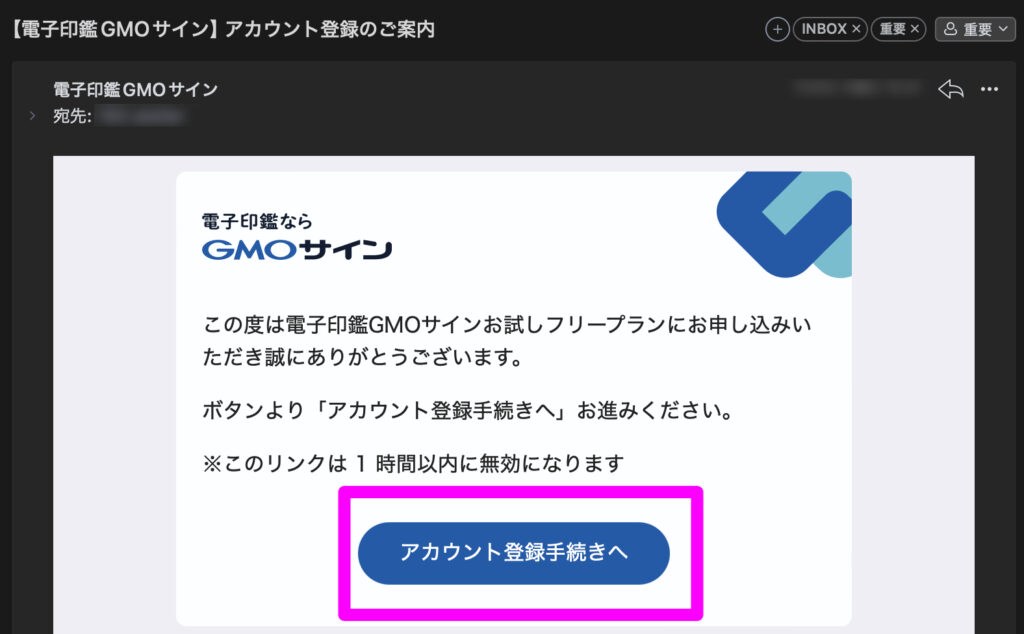

STEP

届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック

STEP

情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了

\ クレジットカードの登録も不要なので安心して利用できます /

目次

秘密保持契約(NDA)とは?必要な理由を解説

秘密保持契約とは、相手方から開⽰を受けて知り得た営業上または技術上、業務上の⼀切の秘密情報の目的外使⽤や第三者に開⽰することを禁⽌する契約

秘密保持契約を締結することで、相⼿⽅に守秘義務(秘密保持義務)が発⽣ し、秘密情報の漏えいリスクを軽減できるのがメリットです。秘密漏えいが起こった場合の損害賠償の要求について明⽰しておくことで、相⼿に対してのけん制にもなるでしょう。

秘密保持契約を結んでいないと、競合他社への情報流出などにより、市場優位性が失われる可能性があります。新しく従業員を迎え入れた際や他社と協業を行う際には結んでおいてください。

秘密保持契約を締結するシーンは、具体的に以下のような場面です。

業務委託先に顧客情報や技術、ノウハウなどを教えるとき

従業員の雇用をするとき

共同開発で技術を共有するとき

業務提携や資本提携で経営情報を開示するとき

なお、秘密保持契約を締結するタイミングについて特に定めはありませんが、一般的には情報開示前に締結

秘密保持契約書(NDA)のひな型と書き方のポイント

秘密保持契約書にはどのような内容を記載すればいいのでしょうか。契約書のひな型をもとに、秘密保持契約書に明記しておくべきポイントを解説します。

秘密保持契約書のひな型

秘密保持契約書のひな型は、経済産業省が例として公開しています。秘密保持契約書を作成したい方は、以下の内容を参考にしてみてください。

秘密保持契約書

______株式会社(以下「甲」という。)と______株式会社(以下「乙」という。)とは、 ______について検討するにあたり(以下「本取引」という。)、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(秘密情報)

第2条(秘密情報等の取扱い)

第3条(返還義務等)

第4条(損害賠償等)

第5条(有効期限)

第6条(協議事項)

令和__年__月__日

(甲)______________

引用:秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~ |経済産業省

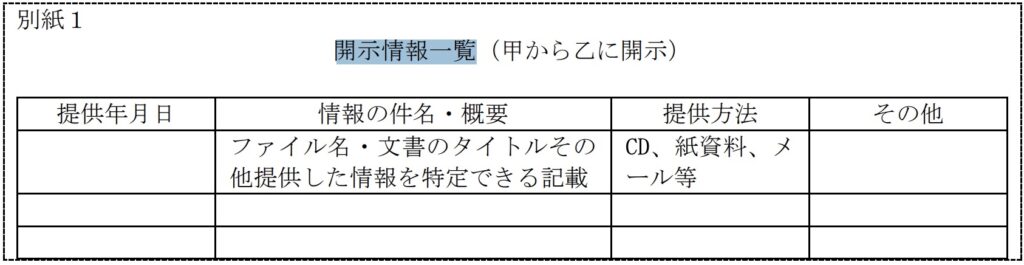

上記のような契約書にくわえ、どこまでの範囲の情報を提供するかを示した「開示情報一覧」を別紙で用意することもあります。必要に応じて準備しておきましょう。

引用:秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~ |経済産業省 秘密保持契約書に書くべき重要事項

続いて、秘密保持契約書に書くべき重要事項を1つずつ解説します。

片務契約と双務契約のいずれかを明確にする

「片務契約」とは契約者の片方が債務を負う契約方式であり、一方の「双務契約」は双方が債務を負う契約方式です。

片務契約では、片方の秘密情報が守られないといった問題や不平等感が生じるため、一般的には双方が知り得た情報を適切に扱う双務契約を締結します。ただし、従業員と交わす誓約書などは、片務契約方式で作成することもあるので注意しましょう。

双務契約の場合は、秘密保持契約書の冒頭の部分で以下のように記載しておいてください。

「甲または乙が相手方に開示する秘密情報の取り扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する」

契約の目的を定める

秘密保持契約の締結により何を達成するのかを定めておきましょう。

「目的」という条項を設け、以下のような目的を記載しておいてください。

「情報の管理に関して必要な事項を定め、もって秘密情報の適正な管理及び活用を図ることを目的とする」

秘密情報の範囲を決める

秘密保持の対象となる秘密情報の範囲を具体的に記載します。また、秘密情報に該当しない情報がある場合は、例外規定を定めます。

秘密情報の範囲はとても重要な条項で、ここで明確にしておかなければ「知らないうちに秘密情報を漏えいしていた」などということになりかねません。秘密情報が含まれる文書には「秘密」と明記するなど、条項への記載にくわえて、どれが秘密情報にあたるのかわかるようにしておくことも重要です。

また、秘密情報の例外(例外規定)も決めておきましょう。たとえば「プレスリリースがあり公知となった情報」や「開示を受けたときにすでに保有していた情報」などがこれにあたります。

「秘密情報」という条項を設け、どのような情報が秘密情報にあたるのかを、以下のように箇条書きで記すのが一般的な記載方法です。

本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、甲または乙が、相手方より開示を受けた次に掲げる情報をいう。ただし、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。

(1)技術情報

目的外利用(目的外使用)を禁止する

秘密保持にくわえて、開示者の承諾なしに秘密情報を目的外で利用してはならないことを、明記しておきましょう。取得した情報の利用目的を定義 することが重要です。

「秘密情報等の取り扱い」という条項を作成し、以下のような目的外利用を禁止する文章を盛り込みます。

「甲又は乙は、秘密情報を第○条に規定する利用目的以外の目的で使用してはならない。」

複製の取り扱い

秘密情報の複製についても明記しておくことが望ましいでしょう。データで取り扱う情報は、コピー・ダウンロードが容易にできてしまう

「秘密情報等の取り扱い」という条項の中に、複製に関する取り決めを盛り込むのが一般的です。以下のような文言を記載しておいてください。

「複製は本取引の目的を達するためにのみ許諾し、複製物は原本と同等の管理を行う」

契約の有効期間

秘密保持契約では、契約期間と自動更新の有無

「有効期限」という条項を作成し、以下のように記載します。

「本契約の有効期間は、本契約締結日から〇年間とする。」

また「第〇条と第△条は、本契約終了後もなお□年間は有効とする」といった存続条項を追加し、契約終了後の取り決めを行うのが一般的です。

義務と補償について明確にする

秘密保持契約を締結するにあたって双方が果たさなければならない義務と、その義務を果たさなかった結果、損害が発生した場合の補償について取り決めます。

「秘密情報等の取り扱い」の条項の中に「何をすべきか」「何をしてはいけないのか」

(秘密保持義務)

第〇条 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約に関連して知り得た秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。

2. 乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、第三者に開示または漏洩しないよう努める。

(損害賠償)

第〇条 乙は、本契約に違反して甲に損害を与えた場合、甲に対して現実に発生した通常損害および特別損害を賠償する責任を負う。

(差止請求)

第〇条 甲は、乙が本契約に違反するおそれがある場合、または違反した場合、乙に対して差止請求権を行使することができる。

秘密情報の権利の帰属に関して定める

取引や業務などで知り得た秘密情報の帰属先を記します。

たとえば、相手が営業情報を知った場合、それを他の会社に漏らしたり自分の事業に利用したりするかもしれません。

秘密情報を好き勝手に利用されるのを防ぐために「情報の帰属先」という条項を設け、以下のように「その情報は誰のものなのか」を明らかにしておくことが大切です。

「秘密情報に関する一切の権利は、開示者に帰属する。」

秘密情報の返還、または廃棄

秘密保持契約にもとづいて秘密情報の提供を受けた場合、契約終了後や契約解除後における受領済みの秘密情報の取り扱い

会社にとって流出すると致命的なダメージとなる技術情報や個人情報など、特に重要な秘密情報である場合は「返還義務等」という条項を設け、秘密情報の返還、廃棄方法についても定める場合があります。以下のように記載しておきましょう。

「本契約が終了した場合、または甲から要求があった場合、乙は速やかに秘密情報を甲に返還または廃棄する。」

反社会的勢力の排除条項は必要性を検討する

近年、多くの契約書において、反社会的勢力との関係がないことを示す条項(反社条項)を設けるケースが増えています。これには、暴力団排除条例に、取引相手が反社会的勢力かどうかを確認する努力義務が定められ、反社会的勢力との取引禁止が明記されていることが関係しています。

しかし、条項の作り方には工夫が必要

条項を設ける場合には「情報の提供を受ける企業、役員などが、反社会的勢力に属していないことを誓約する」 といった文言にとどめ、仮に相手に反社会的勢力との関わりがあったとしても、秘密保持契約そのものは解除させないよう配慮する必要があります。

漏えい時の対処方法や補償

契約違反行為が発生し秘密情報が漏えいした場合、どのように対応するか定めます。

「損害賠償」という条項を設け、どのようなケースでどのような措置が必要になるのかを記載します。

第〇条 乙は、本契約に違反し、または本契約に付随する義務に違反したことにより甲に損害を与えた場合、甲に対し、現実に発生した直接かつ通常の損害、ならびに甲が弁護士に委任して請求する場合の弁護士費用及びその他一切の費用を賠償する責任を負う。

2. 前項の損害賠償の請求は、本契約の終了後も有効とする。

3. 乙は、本契約の違反により甲に回復することができない損害を与えた場合、甲は乙に対し、損害賠償の他、差止請求または契約解除を行うことができる。

これらの点に注意して、秘密保持契約書を作成してみてください。場合によっては法律の専門家である弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

次章では作成後の締結の流れを解説します。秘密保持契約はスピードが求められるので、『GMOサイン』のような電子契約サービスを使った送信がおすすめです。

秘密保持契約書(NDA)の作成と締結の流れ

秘密保持契約書の作成から締結までの流れは以下の3ステップで進みます。

STEP

秘密保持契約書を作成する

当事者間で協議して合意した内容を契約書に明記します。

自社のひな型がある場合はそれを使えるように進めるといいでしょう。自社に不利な内容ではないことがあらかじめ分かっているため、スムーズに進めやすいです。

STEP

内容の確認・リーガルチェック

作成した契約書のたたき台をもとに、当事者間で内容の確認を行います。当事者双方にとって不利益な条項がないかの確認が非常に重要です。

もしも自社に不利な条件が含まれていたり不利益が懸念されたりする場合は、弁護士にリーガルチェックを依頼しましょう。

STEP

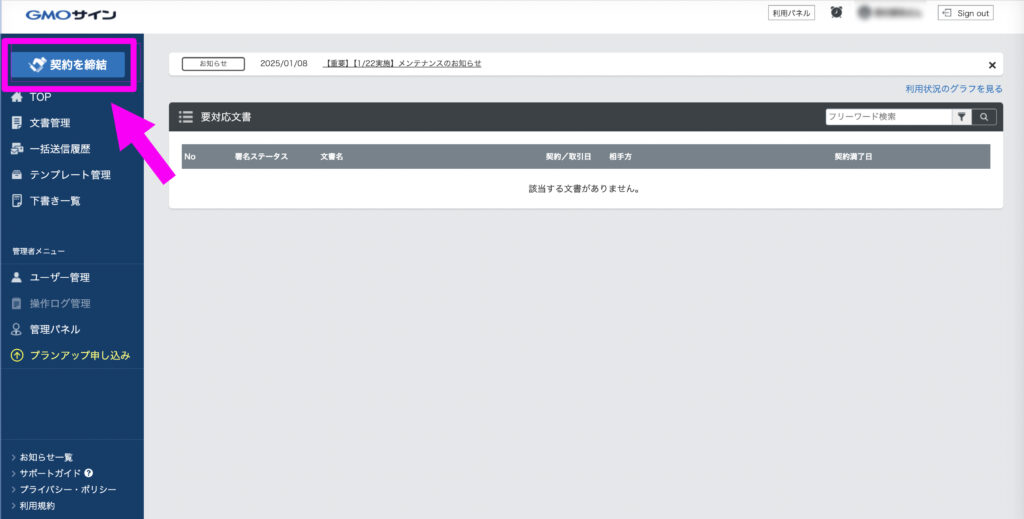

契約書を送信して締結する

内容が決定したら、契約書原本を契約当事者の数(人数)分作成します。

近年では、業務効率化の観点から電子契約を導入する企業も増えています。電子契約は、印刷や文書の郵送などが不要なので、時間とコストを大きく削減できることがメリットです。

電子契約でも、電子署名やタイムスタンプなどの技術により、紙の契約書と同じ法的証拠力を有します。

急いで秘密保持契約書を相手方に送りたい方は『GMOサイン』のフリープランを利用してみてください。秘密保持契約書が手元にあれば、わずか数分で登録から電子署名が可能で、すぐに締結ができるでしょう。

契約書の作り方や締結までの流れについては、以下の解説をご覧ください。

GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)

STEP

「ファイルを選択」をクリック

PDF資料をアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

STEP

署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

STEP

署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

STEP

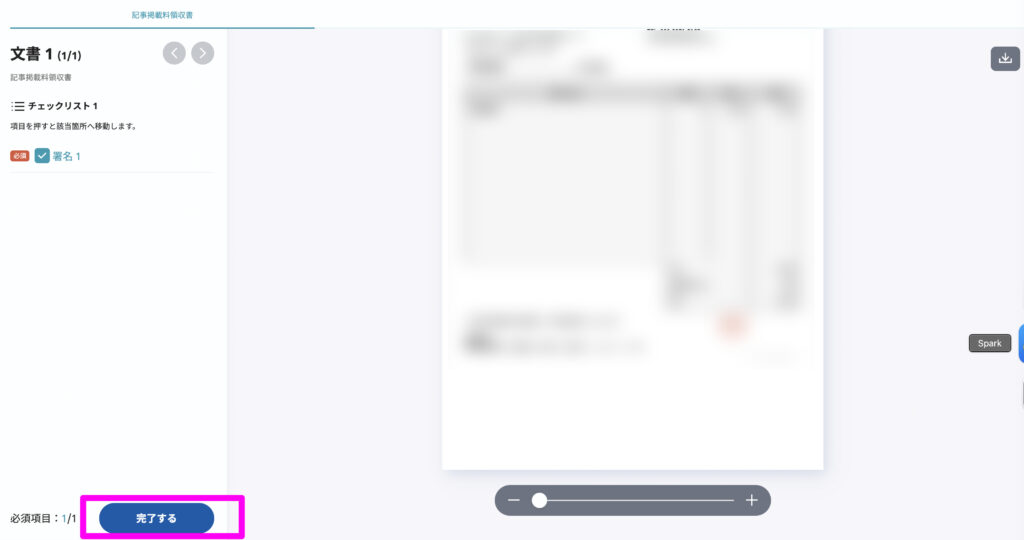

電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

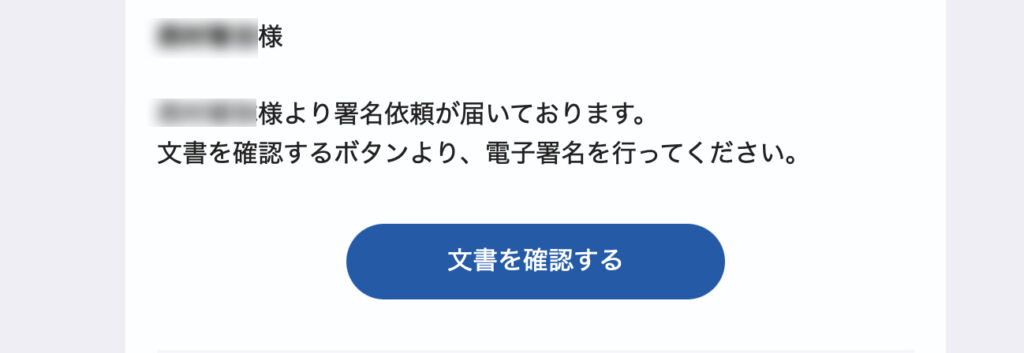

STEP

メールを確認して「文書を確認する」をクリック

STEP

左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP

すべての署名を行ったら「完了する」をクリック

STEP

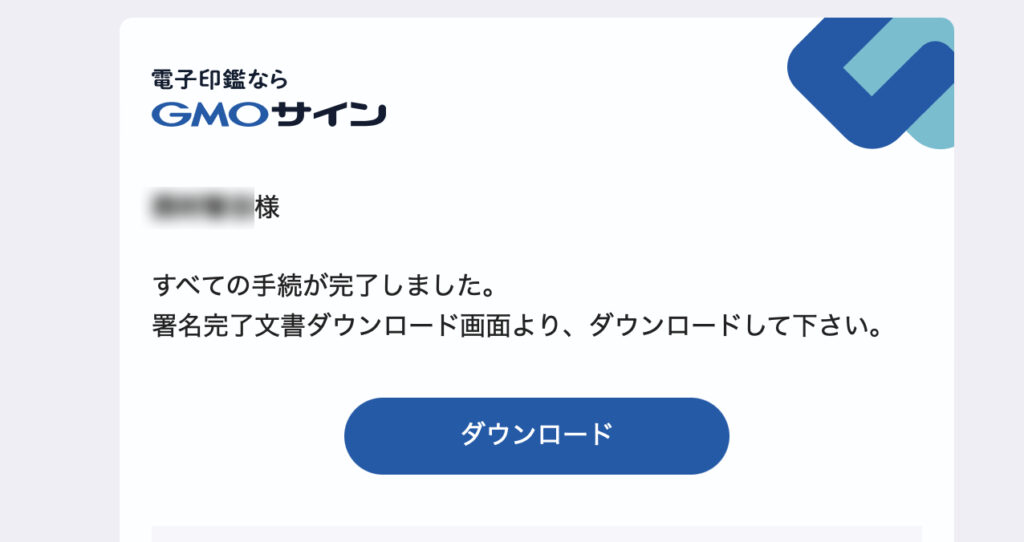

手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

秘密保持契約書に関連する法律

顧客情報やノウハウなどの情報は事業を行う上で非常に有用です。一方で、個人の権利や利益を守るためには、個人情報をしっかりと保護しなければなりません。そこで、個人情報や秘密情報の取り扱い方法については法律で定められており、秘密保持契約もこれに従って締結する必要があります。

これら2つの法的背景を理解することで、より効果的で確実な秘密保持契約を締結できるでしょう。ここからは、秘密保持契約に関わる法律について解説します。

個人情報保護法

個人情報保護法とは、個人情報の有益性を考慮しつつ、人権を守ることを目的として制定された、秘密保持契約を考える上で避けて通れない重要な法律

個人情報を取り扱う事業者には、利用目的の明示や、安全管理措置の実施など、さまざまな義務が課せられています。秘密保持契約においても、個人データに関する項目が含まれる場合は、この法律の規定に従う必要があるのです。

違反した場合のペナルティも厳しく、企業名の公表や是正命令、さらには罰金刑も科される可能性があります。秘密保持契約を締結する際には、個人情報保護法の観点からも内容を精査することが大切です。

秘密保持契約で個人情報の取り扱いについて定める場合、具体的には以下の項目を盛り込むようにしましょう。

取得した個人情報の利用目的の明示

保管期間の設定

契約終了後のデータ消去

個人情報保護法に関する特に注意すべき点として、第三者提供の制限

不正競争防止法

不正競争防止法は、市場における公正な競争と国際約束の維持を目的に制定された法律です。

営業秘密として認められるためには、以下3つの要件を満たしている必要があります。

秘密情報が事業に有用であること(有用性)

秘密情報として管理されていること(秘密管理性)

その情報が公に知られていないこと(非公知性)

そのため、秘密保持契約では、これらの要件を考慮した条項設計が重要です。

不正競争防止法では、営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為に対して、差止請求権や損害賠償請求権などの民事上の救済措置が規定

秘密保持契約では、不正競争防止法上の「営業秘密」だけでなく、その他の機密情報も保護対象とすることができます。秘密情報の範囲を広げ、取引上の重要な情報の流出や漏えいを防ぐことが可能なのです。

より実効性の高い秘密保持を実現するために、保護対象を明確に定めた秘密保持契約書を作成しましょう。

秘密保持契約を締結するメリットは?

秘密保持契約を締結するメリットは以下のとおりです。

技術・ノウハウの流出を防げる

より深い議論や協力関係を築ける

万が一の場合に損害賠償請求を行える

ここからは、上記のメリットについて詳しく解説していきます。

技術・ノウハウの流出を防げる

秘密保持契約では、秘密情報を目的外で使用することや第三者への開示などを禁止

開発中の商品や製造原価、研究開発のデータなどが流出すると、企業の存続にも影響を与える可能性があるので、秘密保持契約で未然に防ぐことが大切です。

締結後、情報を受け取る契約者は法的責任を負うことになります。当事者同士で情報管理の意識を高められるので、トラブル回避につながる可能性が高まるでしょう。

ただし、契約を締結する際は、秘密情報の管理方法まで定義することが大切です。アクセス制限の範囲を必要最低限に限定するなど、対策を施しておけば、漏えいを未然に防ぎやすくなります。

ほかにも、トラブル発生時の報告義務を設けておくことも重要なポイントです。万が一、流出トラブルが発生したとしても、早急な対応が可能になります。

より深い議論や協力関係を築ける

秘密保持契約は、当事者間でより深い議論や協力関係を築けること

ビジネスを拡大するには、企業にとって重要なデータや細かい情報を共有することが求められるでしょう。安心して情報の開示ができるように、事前に取り扱いについて定めておくことが大切です。

たとえば、コンサルタントであれば自身のノウハウを企業側が漏らさないように内容を調整することで、より深い議論が可能になるでしょう。秘密保持契約を結ぶことには、双方にとってメリットがあるといえます。

万が一の場合に損害賠償請求を行える

秘密保持契約では、違反した際の対処についても明確に定められています。

情報を取り扱う際のトラブルは、厳重に注意をしていても起こってしまうことがあります。不意のトラブルで甚大な被害を受けないように、損害賠償の項目を記載しておきましょう。

場合によっては、故意に情報漏えいを行っているパターンも考えられます。情報を流すことで得られる利益よりも、損害賠償請求によるリスクのほうが大きいと判断されれば、未然にトラブルを防げるでしょう。

損害賠償請求の権利は民法に規定されているため、秘密保持契約書に記載がなくても請求が可能です。しかし、契約書に項目を追加すれば、細かい金額など民法とは異なる要件で請求を行える ようになります。

電子契約サービス『GMOサイン』を利用すれば、印刷や郵送の手間なく即日中に秘密保持契約の取り交わしが可能です。無料プランでも月に5通までの契約ができるので、ぜひお試しください。

秘密保持契約を行う際の注意点

秘密保持契約を行う際は、以下の2点に注意してください。

秘密情報の範囲を具体的に特定する必要がある

開示先の情報管理体制や情報セキュリティ対策を定期的にチェックする

契約後のトラブルを未然に回避するために、上記の注意点についても確認していきましょう。

秘密情報の範囲を具体的に特定する必要がある

まずは当事者間での取引において、何が秘密情報に該当するのか明確にしておくことが重要です。範囲や定義を正確に定めることで、誤用を防ぎやすくなります。

顧客データ

研究開発のデータ

財務・経理に関連した情報

未公開プロジェクトの情報

従業員の情報

マーケティング戦略

価格設定情報

販売データ

実務上よく見られる問題として、秘密情報の定義が広すぎて実効性に欠けるケースがあります。たとえば「口頭で伝えた情報もすべて秘密情報」とした場合、日常的な会話まで含まれてしまい、現実的ではありません。一般的には「口頭情報は○日以内に書面化したもの」という条件を付けるなど、合理的な範囲設定が必要です。

秘密保持契約で定義される範囲は、取引内容や当事者の意向によっても異なります。また、すでに世の中に公開されている情報や当事者間で共有されているデータについては、保護対象から外されることもあるのでご注意ください。秘密情報の範囲とあわせて、秘密保持期間や利用目的、競業避止義務、知的財産権の取り扱いなども契約書に記載しましょう。

実効的な秘密保持契約を結べるように、どのような情報を範囲とするのか事前に定めておくことが大切です。

開示先の情報管理体制や情報セキュリティ対策を定期的にチェックする

秘密保持契約を結んだ後は、開示先の情報管理体制や情報セキュリティ対策なども定期的にチェックしましょう。

具体的なチェックポイントとしては、以下のものが挙げられます。

アクセス権限の設定

社内教育の実施状況

物理的なセキュリティ対策

開示先企業と従業員との間で適切な秘密保持契約が結ばれているか

退職時の情報持ち出し防止策が講じられているか

特に重要な情報を開示する場合は、実際に相手方のオフィスを訪問して確認するなど、より厳格な対応が必要になるかもしれません。また、情報セキュリティ環境は常に変化しているため、一度確認しただけで安心せず、定期的な再確認の仕組みを構築することが重要です。継続的なチェック体制を整えましょう。

秘密保持契約書(NDA)についてのよくある質問

秘密保持契約書が2ページ以上になる場合は両面印刷しても問題ない?

契約書には片面印刷でなければならないといったルールは存在しません。

保管スペースや紙の削減を目指している方には、GMOサインの利用もおすすめです。GMOサインであれば、コストを削減したうえで法律に準拠した安全性の高い契約書を作成できます。

秘密保持契約書に収入印紙は必要?

秘密保持契約書は印紙税法上の課税文書にあたらないため、印紙税の納税義務はありません。

ただし、秘密保持契約書に課税文書の内容が含まれると、課税文書とみなされる可能性があるため注意が必要です。たとえば、業務請負と秘密保持契約の内容をひとまとめにし「秘密保持契約書」という名目で契約を締結するケースでは、印紙税が必要になる可能性があります。

そうしたケースでも、電子契約であれば文書に該当しない電子データとしてのやりとりになるため、印紙税はかかりません。収入印紙の要否が心配な方は、GMOサインのような電子契約サービスを利用して取り交わすことをおすすめします。

秘密保持契約書を郵送する際の注意点は?

秘密保持契約書に限らず、契約書を郵送する場合は配達記録が残り、相手方に手渡しされる簡易書留で送付するのが望ましいといえます。

また、秘密保持契約はなるべく早く締結することが大切です。郵送だと契約書を送って戻ってくるまでに時間を要し、その間にトラブルが起きないともいえません。

時間を短縮したい方には、どこでも文書を確認できる電子契約を利用することをおすすめします。郵送なしで時間や場所を問わず契約を締結できるため、コストと時間を削減できます。

秘密保持契約は電子契約でも可能?

秘密保持契約は電子契約でも締結が可能です。

GMOサインであれば、電子署名による安全性の高い秘密保持契約書を送付できます。フリープランでも月に5件の文書を作成・送付できるので、どのようなサービスを利用すべきか迷っている方は、まず使用感を確かめてみてください。

秘密保持契約を破ったらどうなる?

秘密保持契約を破った際は、まず開示した側から違反行為の差止請求を行うことが一般的です。開示者が被った損害を立証できる場合は、損害賠償請求を実施することもあります。

被害が甚大になると金額も大きくなるので、違反しないように細心の注意を払いましょう。契約違反が悪質だと判断された場合は刑事告訴されることもあるので、事前に秘密情報の範囲について把握しておくことが大切です。

秘密保持契約書はどちらが作成する?

秘密保持契約書は、一般的に「情報を開示する側」が作成します。

ただし、契約締結時にはお互いに内容を確認して合意する必要があります。情報を受け取る側も意見を反映させて、納得できる契約書を作成しましょう。

秘密保持誓約書は義務?

秘密保持誓約書は、必ず締結しなければいけないものではありません。

ただし、契約を結ばない場合は情報漏えいのリスクが上がり、甚大な被害を受ける可能性もあります。損害賠償請求を行う根拠も強化しやすくなるので、基本的に締結しておいた方がよいでしょう。

会社や事業を守るために必要な秘密保持契約書は電子契約がおすすめ

秘密保持契約書は、会社が開示する情報を守るためにとても重要なものです。提供した秘密情報が外部に漏れてしまうことはもちろんですが、自社が提供を受けた秘密情報を漏らしてしまった場合も、当然大きなトラブルになることが考えられます。

そのため、秘密保持契約書には提供する・される情報のうち何が秘密情報にあたるか、また、その情報の利用目的をあらかじめ明確に定めておくことが重要です。

また、情報漏えいのリスクから身を守るためには、なによりも時間をかけずに契約を交わす必要がありますが、従来のような紙の契約書では、押印や書類の取り交わしといった作業に時間がかかってしまいます。さらに郵送代や封筒代、印刷代といったコストも無視できません。

そのため、最近は秘密保持契約を電子契約で行うケースが増えています。

相手方もパソコンやスマホ・タブレットで、どこにいても契約書にサインを入れられるため、最短即日での契約締結も可能です。秘密保持契約を含めた契約業務を、大幅に効率化 できるでしょう。

『GMOサイン』では、月に5通までの契約ができるお試しフリープランも用意しています。印刷や郵送のコスト削減だけでなく、スピーディーな契約締結を実現できるので、ぜひお試しください。